───大村さんが「プータン」のようなしかけ絵本シリーズに情熱をもたれた背景には、何があったのでしょうか。

そうですねえ・・・。大日本絵画の頃、翻訳したしかけ絵本を本屋さんに置いていただこうとしたとき、子どもの本に熱心な本屋さんほど、しかけ絵本には難色を示されたという経験がありました。本屋さんにしてみれば、しかけ絵本は邪道だとか、こわれやすいから、という二つが大きな理由でした。印象がよくないことにびっくりしました。

私は大日本絵画で働く以前は、中学の美術の教科書をつくっていました。教科書のなかの一項目として「絵本をつくろう」「本のイラストを描いてみよう」という題材が必ず入ってくるんですね。だから丸善や東光堂書店などの洋書が置いてある本屋さんに行ってみて、ブルーノ・ムナーリのしかけ絵本を見つけて・・・日本で翻訳されているのはほんの一部だけど、ムナーリのしかけ絵本は美しくて新しい感じのするものがいっぱいあるんですよね。ああ、こんなものがあるんだな、絵本といってもいろんな表現方法があるんだなと感銘を受け、ばくぜんと好印象をもっていたんです。しかけ絵本というものにね。そして教材として教科書に載せたりしていました。

そもそも歴史をたどると、しかけ絵本はヨーロッパで18〜19世紀に子どものおもちゃ絵本みたいな存在として登場したことは確かみたい。19世紀から20世紀にかけて、movable book(動く本)が登場し、飛び出したり、手で一部動かすことができる絵本が一大ブームになる時期があります。後年、アメリカのインタービジュアルコミュニケーションからいくつかは復刻版が出ています。

大日本絵画では当時インタービジュアルコミュニケ―ションのしかけ絵本シリーズが出版されていました。『いもむしのゴロゴロ』『ねずみのチューコはスーパーがすき』など、ムナーリのしかけ絵本に比べるともちろんぐっと庶民的。でも家に持ち帰って子どもたちと読んでみると、ものすごく喜ぶし、大人の私にもおもしろいんですね。

『まりとけんのかくれんぼ』は息子のお気に入りでね。私が文章を読み、息子がめくる。そして「いません」「いません」って・・・さいごは「いました!」というだけなんですけど、これを毎晩所望されるわけです(笑)。

そのころ下の息子が4歳くらい。上の子との年の差が、5歳で、そうすると足掛け10何年ずーっと毎晩子どもに絵本を読みつづけている時期なわけです。絵本漬けのたいへんだけど幸せな日々(笑)。だから子どもが何に興味があって、どういうものに惹かれていくのか、それはずっと肌で感じつづけていましたね。

しかけ絵本はおもしろい。なのに、子どもの本屋さんでは敬遠されて置いてもらえない。じゃあ、そもそもしかけ絵本ってどんなふうに生まれたんだろう? 自信をもって売るためにも勉強しなくてはと、いろんな本を読みました。

『まりとけんのかくれんぼ』。扉をあけて・・・「いません」

「THE MAGIC BOAT(魔法の船)」

しかけ絵本って何だろう?とあらためて考えたとき、私が出会ったのは子どもの反応と、さらにもうひとつ。1920年代頃からの新教育運動の流れだ、という考え方だったんですね。

これは心理学者として世界的に有名なフロイトの姪、Tom Seidmann-Freud(トム・ザイトマン‐フロイト)が1920年代に書いた本。もとはドイツでつくられた本です。「THE MAGIC BOAT(魔法の船)/原題DAS ZAUBERBOOT」というの。もちろんここにあるのは復刻版ですけどね。

ハリネズミとうさぎの競争。ページ端のつまみを回しながら読みます。絵本文化が成熟してくると、一つの表現の手段として、実験的なものがでてきたり、児童心理学や新しい子ども観の反映、子どものあたらしい教育運動の一つとしてしかけ絵本が出てくるのね。子どもに教訓や情報をただ詰め込むのではなく、子どもが自発的に学んでいくような教育をするべきだ、という考え方が20世紀になってわっと起こる。

「魔法の船」は、それが最初に具現した本だといわれ、いろんな工夫がされているんですね。シーンにあわせて、読む人がうごかし、想像しながら読んでいく。

「魔法の船」は非常にきれいにつくられた本で、成功して、ヨーロッパでよく売れたらしいですけれど、フロイトはユダヤ系でしたから、1930年代にナチスが政権をとってどんどんドイツが危ない状況になっていって・・・次第にあつかわれなくなったといういきさつがあったようです。

橋の上をとおる人と船にのる人がどんどん変わっていきます。

中央の人形がそれぞれ変わります。

絵本の歴史を知るために読んだ本のなかの一冊「American Picturebooks from Noah’s Ark to The Beast Within」

フランスでペール・カストールが考えたことも同じようなことでした。子どもを独立した能動的な生き物としてとらえること。子どもが本のお話のなかに参加していくこと。それがアクティヴィティ・タイプのしかけ絵本なんだ、とわかってくる。

しかけで目をひいて売る、単なるおもちゃ絵本じゃない。もっと積極的に、子どもを絵本世界に引き入れていくため、子どもの発達のために明確なねらいをもってつくられている絵本だと言っていいじゃないかと思いました。だから自信をもってしかけ絵本を世に送り出そう、と、プータン・シリーズをつくりはじめたんです。

───ちょっと話は飛びますが、JULA出版局さんは童謡詩人・金子みすゞの本も力を入れて制作していらっしゃいますよね。何か共通する思いがあるのでしょうか。

キーワードは、子どもをどのような存在としてとらえるか、だと思うの。

金子みすゞは26歳の若さで亡くなるのですが、たくさんの詩を書きのこしました。女性が教育を受けることがあまり一般的でなかった時代に、日本でも新教育運動がおこって、子どもは大人の所有物ではない、子どもも感情や考えがある独立した人間として考えるべきだという運動がおこるんですね。

金子みすゞの詩や童謡は、子どもを本当にいかす詩。子どもの心の延長線上にある詩なんです。子どもを上から一方的に教育し与えるための詩ではないですよね。古来のわらべうたを再評価して、子どもが理解できる詩、子どもの心を直接ゆさぶる詩を評価しようというのは当時あたらしいうごきだったんですね。金子みすゞの詩と、プータン・シリーズは、私にとっては根っこのところでは同じと言えるかもしれませんね。

───好奇心いっぱいのプータン。おっとりしてのびのびしているようで、やんちゃなプータンはまさに子どもそのもの。そして金子みすゞの詩も子どもの心の延長線上にうまれたものとして、大村さんのなかでは矛盾がないのですね。

では最後に、いまの子どもたちと、かつて子どもだった大人たち・・・絵本ナビ読者へのメッセージをおねがいします。

『もしもし…プータンです』は最後にパパに「(お誕生日パーティはじまったから)おおいそぎでかえってきてね」と電話をし、おばあちゃんにも「ぼくね、おにいちゃんになったよ!」って報告をします。それはいつの時代もかわらない幼い子の姿ですよね。

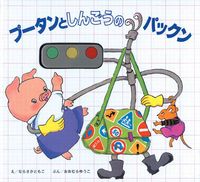

子どもは絵本のページを自由にめくり、ときには落書きをしたり、しかけを動かしたりして、そのお話の世界に入り込んでいく生き物。自分の手でさわりたくてしかたない、活発な3、4歳の子どもの日常にぴったり寄り添うのがプータン・シリーズです。

お話を楽しみ、しかけを通じて、プータンになって、絵本世界に入っていく。そしてプータンは、子どもたちの大好きなお友だちのひとりになっていく、そんなふうに自由に遊んでいただけたらなと思います。

子どもは、私たち大人をのりこえて、次の時代を生きていくのです。彼らがのびのびとした子どもらしい能動性をはぐくみ、生きる力につなげていってほしいと願わずにはいられません。

───ところで・・・プータン・シリーズはどれくらいの部数が発行されているんでしょう。

20周年のときにシリーズ累計300万部まで数えたんですけれどね(笑)。それから10年経ちましたから、300万人以上の子どもたちの手元に届いていることは確かです(笑)。

プータンがこの世に誕生して30年。ここまで生き延びたことが嬉しい。これからもっと長生きしてほしいですね。

───ありがとうございました!

英語版プータンもありました! 記念にぱちり。

<編集後記>

破れにくい厚めの紙、壊れにくいしかけ。丈夫なプータン・シリーズの背景には、つくり手の哲学がありました。

まだ幼い子には「めくる」ことが楽しくむずかしいもの。幼児はうまくめくれないのが当たり前で、上手にめくれるようになったころ、お話の展開やストーリーが理解できるようになるという考察もあるのだと今回うかがいました(絵本について多くの著作がある中村柾子氏による考察)。

今回あらためて感じたのは、子どもがのびのびと絵本をさわれるって、素敵だなってこと。しかけを動かす大人たちが、子どもにもどったような笑顔をしていたのも印象的でした。かわいいプータン、これからも小さい子たちの遊び相手になってあげてくださいね!

インタビュー:磯崎園子(絵本ナビ編集長)

文・構成:大和田佳世(絵本ナビライター)

撮影:所靖子

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪