●へんなものを楽しもうよ!

描いている途中で気がついたんですが、「どっちくん」と「へんくん」の2人ともが、いわば僕の分身なんですね。僕の中に両方のタイプの自分がいるんです。大人としてまじめでいなくちゃという自分と、「思いきってこれやっちゃえ!」とはめをはずしたい自分。2つの間でつねに揺れ動いている。

───すごくよくわかります!

でもその2つって、世の中じゃなかなか共存できない。心の中ではバカをやりたくても、社会に出ると、へんな人に思われたくない、と抑えてしまうことが多いですよね。でも、はっきり言って、へんなほうが魅力的なんです。この2つの絵だって、ふつうの絵だけ見せられてもおもしろくもなんともないでしょう?

僕の作家魂がどこから来ているかと考えると、「世の中にないものを作ろう」を目指す気持ちからだと思う。「誰も考えなかったことを形にしたい」と。

世の中にないものを考えるとは、つまり、ある意味、へんなものを考えるということなんです。たとえば傘だってメガネだって、初めて使った人はずいぶん勇気がいっただろうなと思います。今は誰もへんに思わないけれど、最初はあいつへんなもの持ってるなあって笑いものになるくらいのへんさですよね。でも、それがいつしか認められて人の暮らしがより豊かに、便利になった。

この絵本でも、子どもたちの常識テストじゃなくて、この絵本を通して、へんなものがもつ魅力を感じてほしいと思っているんです。だから「どっちがふつう?」じゃなくて「どっちがへん?」なんです。へんなものを生み出そう、楽しもう。それこそが新しいものをうみだす「タネ」! 世の中をすすめていくんですから。

───まさにイノベーションですよね。いわいさんのメッセージですね!

もしソフトクリームを逆にもったら・・・冷たいだろうな、とろとろして持ちにくいだろうなとその感触まで想像できる。空を飛んだら気持ちいいだろうな、と。絵本をめくりながらふと自分の想像力をふくらませていったら、発想の制約がはずれます。うちの娘もこの本を読んだあとは、お箸を逆に持ってお蕎麦を食べて笑ってたりするんですよ(笑)。おもしろいなあと思います。

●いわいとしおの絵本世界

───「こどものとも」の創世期、それまでの挿絵画家や童画家とは違う、彫刻家や画家、いろんな分野の人たちが入ってきて絵本の世界がひろがったと言われます。いわいさんの絵本へのかかわり方とも通じるものがあるのではないでしょうか。いわいさんにとって絵本はどんなものですか。

絵本は「肉体的」ですね。絵を描く事はけっこうな肉体労働なんだけど、がんばっていい絵本を作れば、読み聞かせで子どもたちが僕の絵本にどんどん押し寄せてきてくれるかも、と想像できることが僕はすごくうれしいんです。肉体を使って生み出せば、子どもたちが体をぶつけてくるようなリアクションがある。熱のある現場がある。僕がそれまでやってきたハイテクの世界と違って、絵本は自分の創作現場と絵本を読まれる現場に温度差がない、地続きな感じがすごくいいなと思うんです。

安野光雅さんや加古里子さんの本ですてきだな、すごいなと僕が思っているのは、ディティールに目がいくところです。描かれているすべての存在が生き生きしている。今見ても、細部まで輝いて見えます。

絵本の世界には素晴らしい大先輩がいっぱいいます。電子メディアはこれからも進化していくだろうけれど、ハイテクの世界から来た自分としては今は紙にこだわりたいと思うんです。

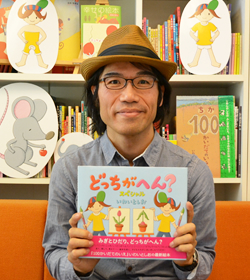

絵本は自分の世界観をぜんぶ入れてゼロからものを作ることができますよね。線の太さや色、紙、印刷の質感まで。今までそんなことはやったことがなかったから、こんな素人の僕がプロとして絵本を描いてもいいのかな?という躊躇のようなものがありました。子どもたちにどんなふうに受け入れられるかも想像できませんでした。でも、ふたを開けてみたら思っていたよりずっとインタラクティブで熱いメディアなんだ、ということがわかりました。さらに、自分の作品がこの先何十年も残っていくかもしれない、とリアリティを持って感じられるのが絵本のすごいところですよね。だからこそ真摯な思いで向かわなければと思います。 まだまだ素人の僕は、絵本を作りながら、こんな絵でいいのかな、こんな話を子どもたちは喜んでくれるだろうか、と悩むことばかりです。でも、ひとつひとつ悩んで壁にぶつかるたびに、どんな小さなことに対しても、そっちじゃなくてこっちだろう、と、ジャッジしながら慎重に前に進んでいけば、枝分かれしていった道の先にはきっと他の誰にも描けない、いわいとしおの絵本ができているのかな、と思えるようになってきました。

メディアアーティストとしてやってきた自分ならではの絵本ってなんだろう、と、自分に問いかけながら、今後は絵本作りをより楽しんでいきたいと思っています。

───ありがとうございました!

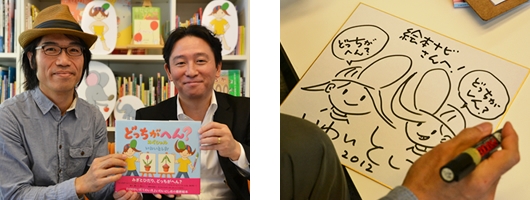

絵本ナビに色紙を描いてもらいました。一ファンとして感動!のカナガキでした

(編集協力:大和田 佳世)

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪