●中学校の先生にもらったけんだまが、ぼくの分身です。

───絵本『りんごとけんだま』は、《りんごのけん玉》や山下公園象の鼻パークのオブジェなど、鈴木さんが今まで発表されたアート作品の要素が、随所に感じられるおはなしだと思いました。鈴木さんは「けんだま」というアイテムにも、深い思い入れがあるそうですが……。

はい。これはぼくが14才のころ、勉強も運動も取り柄がないときに、クラスで一番にけんだまの「灯台」という技を成功させて、担任の先生からもらったけんだまです。

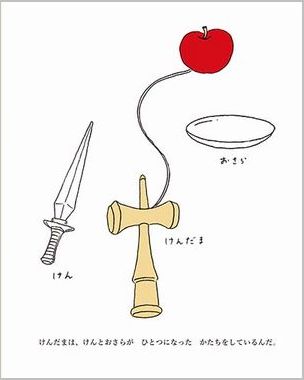

左は一般販売されている《りんごのけん玉》。右は鈴木さんが中学生のころ、担任の先生にもらったけん玉です。

───かなり年季が入っていますが、とても大事にしているんですね。

このけんだまとの出会いがなければ、今回の『りんごとけんだま』は出ていませんし、ぼくが2002年に発表した《りんごのけん玉》という作品も生まれていないんです。

───けんだまのどんなところに魅力を感じたんですか?

例えば、けんだまの形はとてもシンプルですが奥深いものだと思っています。けんだまをつくった人に尋ねても、その形の由来は分からないと思うんです。

ぼくは、けんだまの形に、「役割」や「機能」という言葉では表しきれないものを感じています。絵本の中でも空想していますが、宇宙の中に地球があって、その地球の重力との関係から生まれた形と言えると思っています。

人間が勝手に生み出した形ではなく、宇宙の中で地球と人との間に生まれた形だと気づいて見方が変わりました。

さらに、「けん」と紐でつながっている「球体」。このとてもシンプルな形が魔法のように、「けん」と結実するわけです。「けん」と「球体」、この2つを見ているだけでも、「これはもしかしたら、人と人かもしれない」「体と心なのかもしれない」と関係性を見立てることができます。

もし、「赤い玉」を人間にとっての「気持ち」みたいなものだと考えたら、けんだまの練習をすることは、人間の気持ちを受け止める練習をしているということになりますよね。しかも、けんだまは「けん」だけでなく、いろんなところで、「気持ち」を受け止めてくれます。けんだまを練習し、成功させることで得られる達成感は、「人間の心を受け止めることのできた」達成感と考えられるかもしれないんです。

───……そんな風に、けんだまについて考えることがなかったので、とても衝撃を受けています。

もちろん、そういうことを特に意識しなくても、けんだまを楽しめますし、現に今、世界中にけんだま愛好家はいて、日々けんだまを楽しんでいるんです。

───鈴木さんが、けんだまの奥深さに気づいたのは、何歳くらいだったのですか? 先生からもらったときは、まだそう考えてはいなかったんですよね?

もちろんです。最初は、クラスで一番初めに「灯台」という技が出来て、先生の名前が書いてある特別なけんだまをもらえたという喜びがありました。そんな風にけんだまが自分のものになったことで、そのけんだまは、自分の分身のような特別な存在として今も手元にあるわけです。でも思い返すと、けんだまのような関係性を持つものは、ぼくの周りに結構あって……。

実は、子どものころ、モノと自分の境界がとても曖昧に感じる時期がありました。例えば、消しゴムにすごく親しみを感じて、消しゴムを使った後に、急に「こんなにこすってしまって、痛かっただろうな……」と罪悪感を抱いて「ごめんね」と謝ってみたり。

───なるほど。

人には言葉に出して謝ることができるけれど、モノは話さないから、もしかしたら、今、自分がした行動に対して怒っているかもしれない、いやだったかもしれないと思いはじめてしまい……。とにかく謝るしかない……みたいな。そういう気持ちを中学生くらいまで、常に感じていたんです。

───それは今も感じているのですか?

深層にはあるとおもいます。でも、あるときを境に、これを続けていくと生活することがしんどくなると思うようになりました。そこで、自分の中で、「特に謝らないけど、そういう気持ちではいるからね」と結論付けて、モノに対する思いと決別しました。モノに対してそういう感情を持っていた時代があったことと、美術大学に入ったことが、けんだまの形について、いろいろ空想を膨らませるきっかけになったのではないかと思います。

───東京造形大学では、デザインの勉強をされていますね。

はい。大学での4年間はぼくにとって避難場所というか救いの場所でした。ただ、4年間という短い時間の中で、美術の長い歴史を凝縮して教わる。すると、自分の中で圧縮して情報化されたものを、どう生かしていくか、模索がはじまるんです。その経験が、ぼくを劇的に変えていきました。

そういう、日々刺激を受ける体験の中でも、けんだまが常に一緒にいた。多分、そこでけんだまに対する見方が変わったんだと思うんです。

───14歳で出会ったけんだまが、大学生活を経て、発想の原点となりアート作品《りんごのけん玉》が生まれたんですね。この作品を絵本にしようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

それは、2014年に開催された、「『ぼくのニセモノをつくるには』刊行記念 ヨシタケシンスケ×鈴木康広 対談」なんです。そこで、ヨシタケシンスケさんの『りんごかもしれない』『ぼくのニセモノをつくるには』(ともにブロンズ新社)を編集された、沖本敦子さんと出会いました。

それまでは、ぼくの表現の中に「絵本」という項目はなかったのですが、ヨシタケシンスケさんのおはなしを聞いて、興味を覚えたところに、沖本さんから「鈴木さんの作品を絵本にしませんか?」と連絡をいただいたんです。

沖本さんのオファーに対して、「《りんごとけん玉》を絵本にしたいです」と言いました。

───では、ヨシタケシンスケさんが、鈴木さんの背中を押してくれたんですね。

そういうことになりますね。対談のときは、ヨシタケさんが、今後お互いに絵本を作るときには、住み分けをしようという冗談半分の企画を考えてくださったんです(笑)。「ぼくは絵本を作るつもりはありません」と宣言していました。でも、気づいたら2冊も絵本を出してしまいました(笑)。

ブロンズ新社・沖本:鈴木さんのアート作品を展覧会で拝見して、作品づくりのきっかけとなる発想や思考がすごく面白いと感じました。そういう発想や、オリジナルの考えを深める過程の面白さを子どもたちに伝えることで、子どもたちの発想が、さらにおかしく、どんどん豊かになったらいいなと思い「絵本をつくりませんか」とお話しました。

それと、現代アーティストである鈴木さんが絵本をつくることで、アートの世界と絵本の世界に扉ができて、子どもがアートに親しむきっかけになったらいいな、とも考えました。

たしかに、ぼくの現代アート作品に興味を持ってくれた人は、絵本を手に取ってくれると思いますし、絵本から知った人は、絵本以外のぼくの活動を知っていただける機会も増えるのではないかと思います。

───『りんごとけんだま』を読んで感じたのは、「りんご」と「けんだま」だけでいったいどこまで空想が広がっていくのかということ。

最初は、りんごとけんだまの共通点。そこから、引力の話になり、月の話になり、宇宙へ……。

例えば、けんだまのお皿の部分の形について、ぼくは「まっかな りんごを 「おいしそう」って おもって おさらで キャッチした ひともいた。」と書いているのですが、読者によってはこのページで「そんなことないと思う」とか「違うよ〜〜」という気持ちが湧くと思うんです。そのとき、どうしてそういう気持ちが湧いたのか、そのとき、自分はどう思ったのか自分の中で考えてほしいんです。

───なるほど。

ぼくは、14才からずっとけんだまに触れて、遊んでいる中で、りんごとけんだまについて、ぼくなりの妄想を絵本にしました。先ほどお話ししたように、14才から続くけんだまへの思い入れがあったからこそ描けた妄想だと思います。でも、それは何も特別なことではなく、日常レベルで妄想することなら、誰でも、どんなものに対してでも妄想を膨らませることができると思うんです。

───ひとつのものから妄想を膨らませる練習をする、ということですよね。

はい。ぼくはそれをアートで表現していますが、別にアーティストだから必要というわけではないと思うんです。ぼくも参加している、「異才発掘プロジェクトROCKET」ディレクター、東京大学先端科学技術研究センターの中邑賢龍教授は『りんごとけんだま』の帯に「AI時代の子どもに必要なのは、ひとつのりんごに空想する力」とコメントを寄せてくださいました。『りんごとけんだま』に描いた、ひとつのものから色々と空想する力は、これからの時代を生きていく子どもたちの助けになるものだと思っています。

───「りんごとけんだまが仲良しって、どういうことだろう?」「どうして、宇宙がりんごに見えてくるんだろう」と疑問を持つだけでも、想像する力が身に付きそうですね。

最初はまったく疑問に思わないかもしれません。そんなときは、一緒に絵本を読んだ大人の方に、ちょっとだけお子さんの背中を押してほしいです。「ほかにもどんなものが引力で引かれているのかな?」「月のクレーターがけんだまのお皿に似ているって面白いね。●●くんはどんなものに見える?」……そういうちょっとした会話から、空想する経験を積んでいくと、おのずと想像するスイッチが入るようになると思います。

───「てのひらにある りんごは むげんのうちゅうと つながっている」と壮大な結論につなげておいて、最後の3ページでフッと逸らすような感じがしました。このラストは最初から決めていたのですか?

最後の「よっせの せ」の場面は、ぼくが以前制作した《未知への鼻》ですね。もともと絵本『りんごとけんだま』の発想は、元となった作品《りんごのけん玉》からすべて、以前発表した作品のエッセンスを散りばめたものなんです。「未知への鼻」を作ったときは、想像もしなかったけれど、絵本を作る中で、あの作品を思い出し、「あ、これは『りんごとけんだま』と同じだ」って思ったんです。そこで最後に出すことにしました。

───絵本を読んで、鈴木さんの実際の作品を見たら、より想像力が広がりそうですね。

「あのページは、ここにつながっていたんだ」と思うかもしれないですね。

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット