【連載】第6回 廣済堂あかつき 編集者・細江幸世さんインタビュー

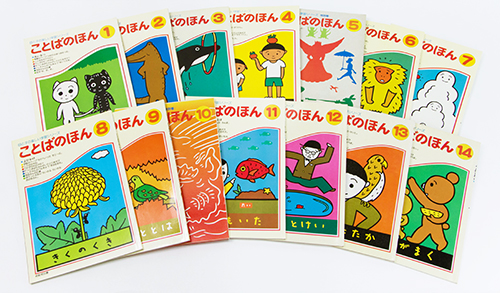

1979年、廣済堂あかつきの前身となる「暁教育図書」は幼児向け月刊誌「ことばのほん」を刊行しました。

絵本作家の西内ミナミさんと編集者の本多慶子さんが、片山健さんや和歌山静子さんなど今も第一線で活躍している絵本作家さんに声をかけ編集した、幻のシリーズです。

せなけいこさんもその中の一人。

西内さんいわく、「絵本作家として脂がのっていた時期」だったせなさんは、「ことばのほん」に数々の作品を掲載されたそうです。

2016年、せなさんが「ことばのほん」に寄せた『はのはなし』が、新たに『は・は・は』としてよみがえりました。

『は・は・は』の編集を担当した、細江幸世さんに、出版までのエピソードを教えていただきました。

●小さな豆本から、『は・は・は』は生まれました。

「は・は・は」

作・絵:せな けいこ

出版社:あかつき教育図書

「は・は・は」

作・絵:せな けいこ

出版社:あかつき教育図書

「は・は・は」の「は」は、はなちゃんの「は」。

はなちゃんが、かいものにいって、はぶらし かわずに、はちみつ かって、はちみつ たべすぎ、むしばに なって、はいしゃに いこうと ばすを まっていると……。

「は」の文字ではじまる言葉がたくさん出てくる絵本。思いがけない展開で、あらあら、びっくり、わらっちゃう!

――『は・は・は』は、「ことばのほん」の付録についていた豆本、『はのはなし』を、新たにスキャニングを行い、絵本として生まれ変わらせたと伺いました。細江さんが『はのはなし』と出会ったのはいつだったのでしょうか?

廣済堂あかつきは学校教材の出版社として長いキャリアを持つ出版社です。2015年から、新たに絵本の刊行を始めることになり、私は「すこやかな心をはぐくむ絵本」シリーズの編集を担当していました。

シリーズの中の『

あったかいな』の絵を片山健さんにお願いしたとき、片山さんから「若いころ、暁教育図書の仕事をして、ずいぶん助かったんだよ」とお話をうかがったのが、この作品を知った最初のきっかけです。

片山健さんは、当時の本をお持ちでなかったのですが、単行本化された『

もりへいったすとーぶ』(文:神沢利子、出版社:ビリケン出版)の奥付には、小さい文字で「本作は、1979年 暁教育図書株式会社から刊行された「ことばのほん 8」に収録されたものを単行本化したものです」という一文が書かれていました。

そこから、「片山さんがおっしゃった、暁教育図書の仕事は雑誌だったのかな……」と、推理して探しはじめました。

ネットで「ことばのほん」について検索しているうちに、廣済堂あかつきの倉庫に現物が残っているとわかり、やっと全体像をつかむことが出来ました。

「ことばのほん」全14冊。

―― 実物の「ことばのほん」を目にしたときは、どう思いましたか?

各号とも最初におはなし絵本のページ、連載コーナーがあり、付録の豆本あり……という盛り沢山な内容。さらに、日本の絵本界を牽引してきた作家、画家の若く勢いの良い作品が掲載されていることに驚きました。

しかし、雑誌のような形なので、絵本として出版し直さないと、埋もれたままになってしまう、それはもったいない!と思って、急いで単行本の出版企画を検討しました。

そして、当時のシリーズを編集担当されていた西内ミナミさん、本多慶子さんにご連絡をさせていただきました。

――『せなけいこさんの『はのはなし』も「ことばのほん」の付録の豆本として掲載されていたと伺いました。最初にこの作品を読んだときは、どのように感じましたか?

表紙の怒っている女の子の表情にまずひきつけられ、くしゃみで虫歯が全部抜けてしまうラストシーンに、びっくり! オチが落語みたいで面白く、テンポの良さに「さすが、せなさんだなぁ」と唸ってしまいました。

今読んでも、全く古さを感じさせず、これはすぐに絵本として出版したいと思いました。

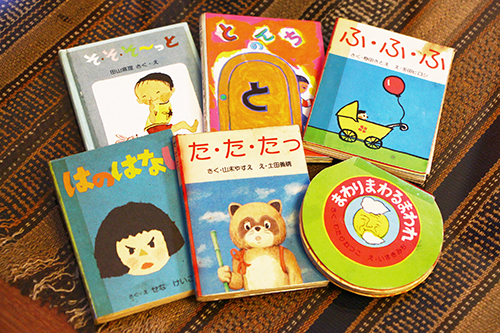

「ことばのほん」の付録の豆本(一部)。

――『はのはなし』は、2016年11月に『は・は・は』と題名を変えて出版されました。なぜ、題名が変わったのですか?

「ことばのほん」の付録の豆本からは『はのはなし』以外にも、『

め・め・め』(西内ミナミ作 和歌山静子絵)、『

ふ・ふ・ふ』(梅田さとえ作 多田ヒロシ絵)も単行本化することが決まりました。

そこで、他のタイトルと揃えて『は・は・は』にした方が楽しいかしら……と、本多さんと一緒にせな先生にご提案させていただきました。

また、ラストのオチが「おはなし」(お 歯なし)というのが、ちょっと難しいかもしれないと思い、吹き出しで「は・は・は」という笑い声を入れてみました。これで、タイトルにも繋がり「ぐるぐる話のようになるのでは?」と思ったのです。

どちらも、せな先生からは「なかなかおもしろいわね。本多さんがいいとおっしゃるならいいわよ」とご返事いただき、お二人の絆の深さに感じ入りました。

――『は・は・は』を絵本にすることに対して、せなさんはどのような反応でしたか?

原画もなく、豆本のサイズからイラストを拡大して、絵本にするということに、最初は心配されたようです。

しかし、近年の印刷技術の目覚ましい向上と、「ことばのほん」のデザイナーである熊谷博人さんが単行本化も担当してくださることをお伝えしたところ、安心して任せてくださいました。

絵本が出来上がってお持ちしたときには、「豆本よりは大きいけれど、かわいい本になったわねえ」と大変喜んでくださったのが心に残っています。

――印刷技術は昔と比べ物にならないくらい向上していると思いますが、豆本のサイズからスキャニングを行うのは、とても珍しいことではないでしょうか。編集作業で特に大変だったことはありますか?

貼り絵なので、紙の質感を出すのが難しかったです。紙を手でちぎって作られた部分は、細い紙の繊維が出ているのですが、拡大すると、どうしてもボケて見えてしまいます。

そんなときは、デザイナーの熊谷さんと望月文子さんが、不自然にならないよう、細かくデータ修正してくださいました。

機械の目と人の目では、ものの見え方が違うので、その辺りを絵心のある方が担当してくださって助かりました。

――細江さんご自身は、この企画に立ち会われて、どんな気持ちでしたか?

企画を立てたものの、最初のスキャニングデータを見たときには、あまりの荒さにこのままでは本にできないかも……と気弱になってしまいました。

でも、熊谷さんや印刷所の方の工夫や頑張りで、綺麗な本に出来上がっていって、ホッとしました。

絵本ナビでは、『は・は・は』出版を記念して、西内ミナミさん、本多慶子さんにインタビューを行いました。

●大好きな「もじゃもじゃペーター」と共に出版された作品。

「まめとすみとわら」

文・絵:せな けいこ

出版社:あかつき教育図書

「まめとすみとわら」

文・絵:せな けいこ

出版社:あかつき教育図書

むかしむかしあるところで、まめをにていました。すると、ひとつぶのまめが、ぴょーんと、とびだしました。それを見て、おなべの下の火の中から、いっぽんのわらとすみがひとかけ、とびだしてきました。「おーい、どこへいくの?」「ぼくもつれていってよー」と、わらとすみがいうと、まめは「そうだ、みんなでたびにでよう」といったのです……。

どうしてそら豆に黒いスジがあるのかを語る、よく知られた由来ばなしの絵本。

――『は・は・は』を発売した後、2018年に『まめとすみとわら』が出版されています。この絵本も「ことばのほん」の付録だったのでしょうか?

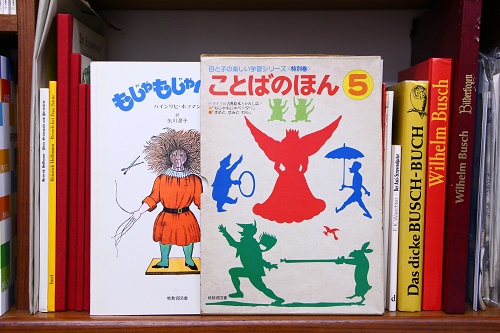

『まめとすみとわら』は、「ことばのほん 5 」特別巻の紙芝居でした。この巻は、夏休み号だったのか、『もじゃもじゃペーター』の翻訳本(ソフトカバー)と、『まめとすみとわら』の紙芝居のセットのみの刊行でした。

せな先生は、『もじゃもじゃペーター』が大好きで、お父様の蔵書だったドイツ語版を幼い頃から楽しんでいらしたそうです。1936年に翻訳された『ぼうぼうあたま』(訳:伊藤庸二、出版社:帝都書院)は、戦争中に無くしてしまったそうですが、今でも訳文を覚えていらっしゃるくらい愛読されていました。

「ことばのほん5」では、お子さんとも一緒に楽しまれたドイツ語版とともに、この号の矢川澄子さんの訳文による「もじゃもじゃペーター」を大絶賛するエッセイ「親子三代の愛読書」を書かれています。

『まめとすみとわら』は、大好きな絵本とともに配本される紙芝居として、せな先生が張り切って制作されただろうと想像すると、楽しくなりますね。

「ことばのほん5」の表紙と、中に入っていた『もじゃもじゃペーター』

――せなさんならではの切り絵と語り口がとても面白い絵本ですが、細江さんはどの部分が特に魅力的だと思いますか?

豆やすみ、わらのキャラクターの愛らしさ、表情の豊かさが一番素敵なところだと思います。

文章もシンプルでわかりやすく、聞いて楽しめる民話らしい力強さがあります。

この『まめとすみとわら』のお話は、グリム童話にも同じようなソラマメの黒い筋の由来譚があり、ヨーロッパ、インド、アメリカ、西インド諸島にも類話があるそうです。

日本でも青森から沖縄まで広く語られていたとか。

その中には、友人の災難を笑ってはいけません、というような教訓めいた語りが入っている場合もあるのですが、せな先生の再話はあっけらかんとまとめています。

悪気なく笑ってしまった豆が、パチーンとはじけて破れてしまったあと、すぐに通りがかった女の子に助けてもらえた展開に、ホッとする子も多いことでしょう。

メリハリの効いた画面展開が絵本においても、大きな魅力になっています。

――紙芝居を絵本にするというのは、絵本制作とはまた別の苦労があるのではないですか?

そうですね。紙芝居には絵本のような表紙、裏表紙、見返し、扉などがありませんから、新たに作り出さなくてはなりませんでした。

でも、そこはせな先生の絵本の大ファンであるデザイナーの鷹觜麻衣子さんが、細やかにアイデアを出してくださり、絵本として楽しいものにしてくれました。

わらの素材になっている紙を見つけ出し、見返しに使ってくださった時には、その熱意にびっくりしました。

表紙や扉は、せな先生に相談しながら、本文のイラストを使ったデザインにしてもらいました。

扉の豆の数を減らした絵をデータで作ったり、裏表紙に川のイラストを配したのは、鷹觜さんのアイデアです。

●遠くから見るばかりで、声をかけることはできませんでした……。

――細江さんは「すこやかな心をはぐくむ絵本」シリーズなどで多くの絵本作家さんとお仕事をされていますが、せなけいこさんともお仕事をされていたことがあったのでしょうか?

このシリーズを手がけるまで、ほとんど面識はなく、童美連の集まりなどで遠くからお見かけして、「ああ、あそこにレジェンドがいらっしゃる」と思うばかりでした。声をかけることなんてできません。

初めてお会いしたのは、本多慶子さんとご一緒にご自宅にうかがったときです。

「ことばのほん」を作っていらした頃のお話をしてくださったお二人のご様子がとても微笑ましく、作家と編集者という立場だけではなく、働く母親として同志のように過ごしていらっしゃったのだなと感じ入りました。

作りつけの本棚に並んだたくさんの自作の絵本や、様々な分野の本に圧倒されていると、「書庫にはもっともっと本があるのよ。本だけは捨てられないの」と、にこやかにおっしゃっていたのが、印象的でした。

――細江さんが感じる、せな作品の魅力、子どもたちを夢中にさせるポイントはどんなところだと思いますか?

親しみやすいキャラクターと子どもの持つ「好き」「嫌い」という気持ちをきちんと受け止めてくれる大らかさが、絵本を読むうれしさにつながっているのではないかなと思います。

子どもというものは、大人に囲まれてけっこう周りを気にしながら暮らしているように思うのです。

その中で、もっと起きていたい、これは食べたくない、と駄々をこねると頭ごなしに怒られる。「いやだ」と安心して言える、「こうしたい」とはっきり言える世界が、子どもの心の自立を支えていくのではないでしょうか。

せな先生が描いていらした世界を子どもと一緒に楽しみながら、親として、こうありたいなと思うことが多々ありました。

――細江さんのお気に入りのせなけいこ作品を教えてください。

せな先生といえば、たくさんの絵本が有名ですが、うちでは短いお話が3つ入った『

うさんごろとおばけ』(グランまま社)をよく読みました。

うさぎ八幡さまにちなんだ呪文「なむ うさはちまん だいぼさつ あじゃらか もくれん きゅうらいす てけれっつの ばぁ」を面白がって、一緒に唱えていました。

それぞれのお話がしっかりしていて、言い回しがユニーク。

うちの子どもたちが落語好きになったのも、この本を楽しんだからかなあと思っています。