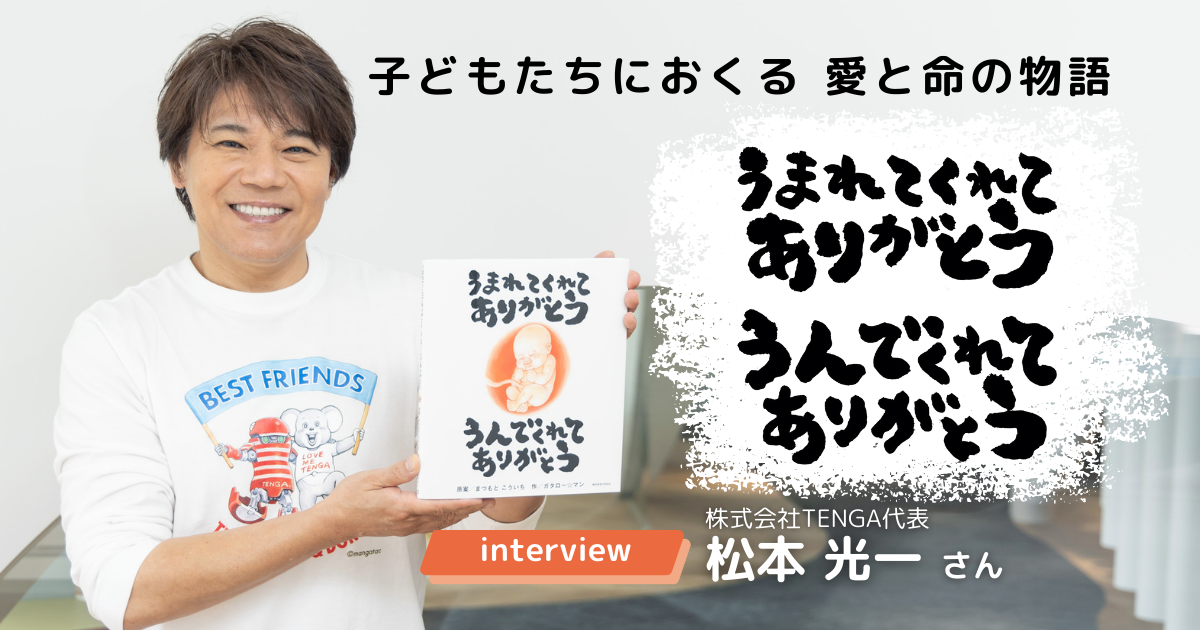

うまれてくれてありがとう うんでくれてありがとう

- 企画・原案:

- まつもと こういち

- 絵:

- ガタロー☆マン

- 出版社:

- 太田出版

インタビュー

<PR>

2024.08.08

「ぼく(わたし)はどうやって生まれてきたの?」

子どもにそうたずねられた時、皆さんはどのように答えますか? 近年、子どもに性教育を何歳から、どのように教えるかということが、子育て世代を中心に話題になる機会が増えてきました。自分の体について知ること、自分の体と心を守ること、プライベートパーツについての知識、「同意」の持つ意味など、我々大人が子どもの頃に受けた「性教育」とは異なる伝え方、教え方に注目が集まっています。そんな中、2024年5月に発売された『うまれてくれてありがとう うんでくれてありがとう』(太田出版)は、今までの性教育の絵本とは違った視点から「性」について伝えている新たな一冊です。

作者は長くギャグマンガ界の第一線で活躍されている漫☆画太郎こと、絵本作家のガタロー☆マンさん。そして原案を担当したのは、株式会社TENGAの代表・松本光一さんです。『うまれてくれてありがとう うんでくれてありがとう』が今までの「性教育」の絵本とどのような点で異なるのか、株式会社TENGAがどうして性教育の絵本を作ろうと思ったのか、松本さんにお話しを伺いました。

この人にインタビューしました

愛と命の大切さを伝えにきた小型の宇宙人☆

ガタロー☆マンと共に世界中のみんなを笑顔にすることをたくらんでいる。

子どもと動物、発明と乗り物が大好き。

いつも赤いヘルメットをかぶっているガタロー☆マンのベストフレンド♡

───『うまれてくれてありがとう うんでくれてありがとう』は、松本さんが原案を、ガタロー☆マンさんが作・絵を担当されています。「TENGAから絵本が出る」ということを意外に感じる方も多いと思うので、まずTENGAという会社のことを教えていただけますか。

一般的に「TENGA」というと、男性向けのプレジャーアイテムのイメージを持たれている方が多いですよね。でも実は、「株式会社TENGA」という会社名で、男性向け以外にもいろいろなブランドがあり、幅広く多角的な活動を行っています。

例えば、「iroha INTIMATE CARE」という女性用のフェムケアブランドでは、有名コスメアワードで1位を受賞した女性向けデリケートゾーン用ソープなどを扱っています。また、「TENGAヘルスケア」というブランドでは、男女問わず、妊活をはじめとした性の悩みを解決するための活動を行っています。妊活というのは、どうしても義務的になっていく傾向がありますよね。しかし、「性」というものは人間に本来備わっている根源的な欲求で、それを楽しむことと妊活を両立することが重要だという考えに至りました。そこでパートナーとふたりで、「性」を楽しみながら義務的にならない妊活を目標とした「ニニンカツ」という妊活支援サイトを作り、男性・女性それぞれに向けたサプリメントや、妊活に役立つアイテムの開発・販売、そして「妊活」についての情報を発信しています。

そのほかにも、パートナーと触れあうことの大切さにフォーカスした「CARESSA」というブランドや、「TXA」というアパレルブランドもあるんですよ。

───たくさんの会社・ブランドがあって、様々な活動をされているんですね。

そのなかでも新たな取り組みとして「able! project」というのがあります。これは、障がいのある方の就労と自立を支援するプロジェクトです。

TENGAを立ち上げた当初から、障がいのある方に「性」についてのお話を聞かせていただいていました。彼らにとって「性」は不要なものとされ、遠ざけられている状況が多いことを知りました。「性」への興味や欲求は誰もが同じように持つものです。しかし、彼らは自由に「性」を楽しむことが難しい状況にあるということを痛感させられたんです。彼らの置かれている状況、現実を知った時、僕は障がいのある方への「性」の取り組みを株式会社TENGAの使命として行っていこうと決意しました。

障がいのある方にとって、より良い性生活を実現するには、どのようにしていけばいいのか。最初は、握力が弱い方でもTENGAを保持することができる補助具の開発からはじめました。そして2022年からは「able! project」を始動し、就労継続支援B型事業所(※1)を開設しました。

(※1)就労継続支援B型事業所とは、障害や年齢、体力などの理由で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、就労の機会を得たり、就労に必要な知識や能力の向上のために就労訓練を受けたりすることができる障害福祉サービスです。

───「able! project」ではどのようなことを行っているのですか?

障がいのある方がモノづくりの技術を学びながら働き、対価を得ることができる就労支援施設「able! FACTORY」と「able! CAFE」を作りました。

able! project 限定デザインの外装フィルムをTENGAに包装する作業や、Tシャツなど衣料品の制作、パソコンのリペアと販売、カフェでの調理や接客などさまざまな仕事があります。ここで製造したTENGAは「able! TENGA」として販売され、1個売れると100円を障がい者施設や特別支援学校に寄付される仕組み作りを行っています。

またドッグラン付きの「able! CAFE」を併設することで、閉鎖的になりがちな就労支援施設を、大人も子供も障がいのある方も犬も、一緒に笑顔で触れ合えるオープンな場所にしたいと思いました。

今、お話しさせていただいたように、これらをすべて総括したのが「株式会社TENGA」なんです。でも、一般的には男性向けプレジャーアイテムである「TENGA」のイメージがやはり強いので、その代表である僕が「性教育の絵本の原案を書く」と聞くと、やはり不思議に感じる方もいらっしゃると思うんです。でも「株式会社TENGA」が発信し続けているのは、「性」に対する向き合い方の提案や、「性」を正しく捉えるということなんです。

19年たって、事業は増えていきましたが、その根本は「性を表通りに、誰もが楽しめるものに変えていく」という創業時に掲げた企業理念から変わっていません。

「性」は誰もが持つ根源的な欲求だから、「後ろめたい」とか「隠す」とかではなくて、誰もが性を楽しむ権利があります。 「性」を豊かにすることで、生きることそのものをより楽しめる世界をグループ全体で目指しています。

───私自身そうでしたが当初「TENGA」と聞いてイメージしたことと、お話を伺って「株式会社TENGA」が行ってきたことの多様さのギャップに、驚きを感じています。TENGA社の活動のひとつとして、今回絵本を作ることになった経緯を教えてください。

私たちはさまざまなブランドや活動を通し、「性」の大切さや「性」との向き合い方、捉え方を伝えてきました。

そのなかで、株式会社TENGAとして「性教育」をずっとやりたいと思っていました。でもやるならば、我々のできるやり方、TENGAだからできるやり方がいいなとずっと考えていました。

ガタロー☆マン先生とは、共通の知り合いに紹介していただいて、15年くらい前から仲良くさせていただいています。 2020年にガタロー☆マン先生の『笑本おかしばなし(1) ももたろう』が出版されて、子どもも大人も笑顔にしてしまう先生の絵本の虜になりました。

───漫画界の巨匠である漫☆画太郎さんがガタロー☆マンという新たな名前で絵本を出版するということで、当時かなり話題になりましたね。

ある日、性教育について思いながら『ももたろう』を読んでいた時に「もし、先生の絵の力と想像力をお借りすることができたら、今までにない、笑いながら親子で命や性の尊さや大切さ、愛のすばらしさを感じられる絵本が作れるんじゃないか」って、ハッとしました。そしてその翌日には、思いの丈を文章に込めて、ガタロー☆マン先生に送っていました。

───思ってから行動に移すまでがすごく早いですね。ここ数年、子どもに「性」を伝える絵本も増えてきていて、絵本ナビでも独自のテーマを作って紹介しています。松本さんはそれらの性の絵本をご覧になっていましたか?

制作にあたって、さまざまな絵本を読みました。

「性」を伝える絵本が、以前より出版されやすくなったことはとても素晴らしいことですし、親から子どもに大切なことを教える、とても良いきっかけになると思っています。でも、日本の性教育は世界から見たら進んでいるとはいえないですよね。 僕が性の絵本を読んで感じたのは、描かれている内容が「精子と卵子が結合し、受精卵になります」といった「受精の仕組み」がメインになっている絵本が多いなということです。もちろんそれもとても大切なことです。

ただ、僕が伝えたいと思っていることは、もっともっと根源的なこと。 人を大事に思い、人を愛した先に「性」があって、すごく愛し合った結果、新しい命が生まれてくる。そしてその新しい命が、たくさんの愛情を受けて育ち、大人になって、そしてまた誰かを愛して、互いにすごく愛し合って新しい命が生まれていく。

「愛」と「性」と「命」がつながっていて、循環してこそ生命が続いていくという部分なんです。この絵本の中には、家族の愛、親子の愛、パートナーとの愛が描かれています。たくさんの愛があって、新しい命が生まれてくるんだよっていう、その根源を伝えることが、僕は性教育の最初の一歩としてとても大切なことだと思っているので、それを表現する絵本にしたいとずっと考えていました。

───たしかに「愛」と「性」を一緒に描いている絵本は今まで出版されていないように思います。

絵本だけじゃなく、社会を見てもこの根源的な認識が足りないと感じることが多々あります。今、世の中の性教育には「性的同意」や「多様性」のことが多く書かれていますが、もっと小さいころから「人を大切にする、人を愛する、その結果『性』というのがあるんだよ」という事を伝えていれば、同意がない「性」や望まれない「性」などがなくなっていくと思います。それが性教育のゼロ地点なのではないかと前々から感じていました。

───松本さんの思いの丈が込められたメールを読んだガタロー☆マンさんからは、どのようなお返事が来たのですか?

先生に「笑いながら愛と性に触れられる、そんな絵本を作れたら、子どもたちはもっと自然に『性』を学んでくれるのではないか。子どもの頃にそんな絵本に出会えたら、子どもは自分が親になった時、自分の子どもに読んであげたくなるはずです。そのような新しい性教育の絵本を先生と共に作れたら、そういう想いと夢が膨らんでいます」とメールを送ると、すぐに快諾のご連絡が来ました。先生ご自身も、日本の性教育に対して思うことがあったようで、いつか風穴をあけたいと考えられていたそうです。

───お二人の思いが一致していたのですね。

はい。その後はまず、僕が文章というか、原案を書いてメールをお送りして、先生から返事をいただく形で絵本作りがスタートしました。そのやり取りにはかなり時間を費やしました。命が生まれることは、すごく繊細な部分でもありますし、妊婦さんについても間違った描き方、誤解を生じるような表現をしてはいけない。そういったことを先生と何度もやり取りしました。

───タイトルの『うまれてくれてありがとう うんでくれてありがとう』はどの段階で決まったのですか?

「うまれてくれてありがとう うんでくれてありがとう」という言葉は、最初から頭に浮かんでいました。

「うまれてくれてありがとう」は親から子への言葉。「うんでくれてありがとう」はいつか、親に対してそう思ってほしいという言葉でした。しかし、構成を考えていく中で、生まれたばかりの赤ちゃんは「うんでくれてありがとう」とは言わない、それなのに「うんでくれてありがとう」と出てくるのはおかしいんじゃないか……という話し合いもしました。

そして、「うんでくれてありがとう」は、子どもが母親への感謝の言葉ではなく、命懸けで子どもを産んでくれた妻に対して、夫が送る感謝の言葉でもあるのではないか、という結論に至りました。母親に「うんでくれてありがとう」という台詞を言わねばならぬというプレッシャーを、子どもには与えたくなかったんです。

そういったやりとりがガタロー☆マン先生と1年以上続いて、それから下絵(ラフ)をいただきました。

───ラフを見た時はいかがでしたか?

最初のラフは、完成した絵本と違って、おはなしの舞台が現代だったんです。病院の分娩台や助産師さんが出てきて、世界観がかなりリアルでした。それが僕はすごくいいと思ったのですが、もっと多くの客観的な意見も欲しくて、社員の皆さんに見てもらいました。株式会社TENGAは女性も、外国人の方も多く働いています。ラフを見た社員からは、やはりいろいろな意見が出ました。その意見をしっかり受け止めつつ、僕としては新しい命が生まれる行為は最も美しいことだと思っているので、そこにふたをすることはせず、それでも不快に感じる人がいないようにするという配慮は、非常に気を配りました。

それは、ガタロー☆マン先生も同じ思いをお持ちで、人を傷つけないようにする、女性蔑視と捉えられる描き方はしないということを常に考えていらっしゃいました。

───松本さんからここをこうしてほしいという意見を言うこともあったのでしょうか?

はい。ラフのやり取りする中で「こういう方法はどうでしょう?」と、いろいろ相談させていただきました。ガタロー☆マン先生は、この絵本が女性と子どもに余計なプレッシャーを与えやしないかということを常に心配されていて、少しでもプレッシャーを与えるような表現を私が提案するとものすごい剣幕で怒るので、それが私にはプレッシャーでした(笑)。

先生とのやり取りの中で、流石プロだなと感動したことは数えきれないほどあるのですが、中でも印象深かったことを挙げるとしたら、「文章を全部取りたい」と言われたことです。

───え! 文章を全部ですか?

そうなんです。ラフも完成して、いよいよペン入れを進めていただく段階だったのですが、先生は、描きながらも、妊婦さんの体調やメンタル面の変化、産むこと、育てることの大変さについて、どんどんどんどん調べられていました。

そうすると、この絵本に書いてある言葉、例えば「がんばれ」という一言がどれほど妊婦さんにプレッシャーを与える言葉かとか、いろいろ考えられたんだと思うんです。突然、先生から「これ、全部違うんじゃないか。このおはなし自体を描き直した方がいいんじゃないか」というメールが来ました。

───それはかなりドキッとしますね。

一瞬、企画自体なくなってしまう覚悟をしました。でも、先生から「すべてのセリフをなくしてみましょう」という提案があって、文字を全部取ってみることになったんです。

そうして絵だけの状態を見た時、絵の力がものすごく心に迫ってきました。ページをめくるごとに想像力が膨らみ、命の大切さを深く感じることができたんです。「文章をなくすことで、このようなことが起こるんだ」と驚きました。

───でも、出版された絵本には文章が入っていますね。

文字のないバージョンと文字のあるバージョンを見比べ、「子どもたちに伝えたい、大切な言葉は入れよう」という先生の提案がありました。

例えば、「むかしむかしあるところに」という冒頭の文章、これは昔話の定型文としてのひとつのセオリーです。これがあることで、このおはなしは現代ではない、昔のどこか知らない場所の物語なんだよと読者に伝えています。同様に、最後の「へでたし へでたし」も入れることにしました。

あと、妊婦さんがいきんでいるときのセリフも最初は「ヒッヒッフー」というラマーズ法を思わせる言葉だったのですが、そこは、「フゥ〜フゥ〜」という言葉にして残すことにしました。実際は妊婦さんは苦しくて、それどころじゃないですよね。「フゥ〜フゥ〜」と言うのがやっとだと思います。「ヒッヒッフー」と言わねばならないというプレッシャーを妊婦さんに与えたくありませんでした。

大事な言葉以外は極力入れないことにして、絵を見て、親子でいろいろ想像しながら読み進めてもらえるようにしました。

─── 一度、全部文章を取ってみる判断がなければ、気づかなかったことばかりですね。

そうなんです。そういったやりとりを何度も重ねて、この絵本は完成していきました。 先生からいただいた原画を会議室にずらーッと並べた時、その絵の力に言葉が出ませんでした。

───松本さんが特に好きな場面はありますか?

それは選べません……が、先生の遊び心が絵の中に入っているので、少しご紹介すると、先生の代表作『珍遊記』の山田太郎や『星の王子さま』も登場しています。どのページに登場しているか、絵本を開いて探してみるとさらに楽しいと思います。

とにかく、どのページも絵が素晴らしくて、すべてのページを通して主人公が愛し愛されて大人になっていく様子が描かれています。そして成長した主人公がパートナーと出会い、愛し合って、その先に性があり、新しい命が生まれる。そうやって愛された命が循環していく様子を一冊の絵本に込めました。

男女が満天の星空の下で愛し合うシーンで、まわりに生えているバオバブの木も同調するように絡み合うとても幻想的なシーンがあるんですが、あの木って実際にマダガスカルにあるんですよ! 「愛し合うバオバブ」で検索してみてください!!

───正直、最初にこの絵本を見た時、かなり衝撃を受けたのですが、今回、松本さんとお会いして、絵本を作ろうと思った経緯や、作品を生み出すために、ガタロー☆マン先生とたくさんやり取りをされたことを伺って、この絵本がほかの絵本と同じように何度も試行錯誤を繰り返して世に出たことをしっかりと感じることができました。このインタビューを読んだ読者の皆さんも、絵本を手に取った時の感じ方が変わるのではないかと思います。

ありがとうございます。新しいものが生まれる時って、やっぱりちょっと、世間から見て突出している部分があると思うんです。そこをうやむやにして、やり過ごすこともできたかもしれませんが、挑戦していきたい。ここで挑戦しなければ、人を愛した先に「性」があるということ、そしてその先に命が生まれるということが、伝わらないと思いました。

「愛」と「性」と「命」のつながりを子どもたちに伝えていく、そういう目的で『うまれてくれてありがとう うんでくれてありがとう』を作ったのですから、表現としてはやはり必要だったと思います。もちろん、挑戦的と思う人がいることも十分理解していますが、大前提として「性」はタブーで秘すものではないということ。食と同じく尊重されるべき、人の根源的な欲求であることを前提に、この絵本を見ていただけると嬉しいです。

───おそらく大人よりも子どもたちの方が、ストレートに受け取ることができるかもしれませんね。それを伝える我々大人たちが、「性」と「愛」のつながりをちゃんと理解して、手渡せるように変化していかないといけないと思いました。

そのためには、今回の絵本ナビさんのインタビューなどを通して、多くの方に知っていただくことがとても大切だと感じています。

やはり、子どもと接している方たちは、子どもに手渡すものに対して慎重になることは当然だと思いますし、こうやって説明してもすぐに納得いただけない部分もあると思います。でも、僕たちが今、ここに存在しているというのは「性」があったからだということを、我々大人は知っているんですよね。

「性」は人が持つ根源的な欲求で、それによって命は繋がっている。「『性』が豊かな事っていいことですよね」とは、今までなかなかオープンに言いづらかったけれど、これからは「食」と同じように、「性」が満たされることは、幸せなことだよねと言い合えるようになっていけたらいいなと思います。

その一歩に、この絵本を役立ててもらえたらとても嬉しいです。

それともうひとつ、最後にお伝えしたいことは、今回、ガタロー☆マン先生が1枚1枚思いを込めて、この絵本の絵を描いてくださいました。なので、ぜひ、1ページ1ページ、絵をゆっくり、じっくり見ていただきたいです。 僕ははじめて原画をいただいたときに、絵に込められた思いってこんなに強く人に伝わって、心を動かすものなんだと衝撃を受けました。先生の許可がいただけたら、原画展を開催して、皆さんにもぜひ原画を見ていただきたいです。

その力は絵本の中にしっかり宿っています。なのでぜひ、存分に絵を味わっていただけたら嬉しいです。

───原画展の開催が実現したら、さらに夢が実現しますね。今日はお時間をいただき、ありがとうございました。

取材・文/木村春子(絵本ナビ)

撮影/海老澤芳辰