��������蕨�D���̎q�ǂ����������т������ȁu�����}��MOVE�@�S���v�����Ɋ������܂����ˁB

���̕\���A���N�i2015�N�j3���ɊJ�ʂ�������̖k���V�����ł����H

�S���ʐ^�ƁE�R��F�炳���R��F���̍��Ȃ�������̂��k���V����E�V�n�B���̐Ԃ��̂͏H�c�V����E�U�n�ł��B

�\���̊G�R���e�ɂ��킹�āA��̐V�����ԗ���ʁX�ɎB�e���܂����BE�V�n�̉��ɂ�����{���H��������E�U�n�Ƃ��ꂿ�����Ă���悤�ȃC���[�W�f�U�C���������̂ŁAE�V�n�̓����̗���ɂ��킹�A�p�x�⍂���A�����Y�����ĎB�e���܂����B

�������`���ŃC���p�N�g���Q�������̂��A���̍ŐV�̐V����E�V�n�̉�U�}�ł��I�@�J�ʑO�ɐ��삳�ꂽ���̂ł���ˁH

�����uMOVE�v�V���[�Y���肪����ҏW�ҁE�X����X��F�͂��B�����̎ʐ^��}�ʃf�[�^�͓���ł��Ȃ������̂ŁA�V�����ԗ���v�������X�ɂ����������b�����ƂɁA�C���X�g���[�^�[���G��`���A���x�����m�ȊG���Ȃ�܂Ń`�F�b�N���Ă��炢�܂����B�R�肳��̎ʐ^�ƁA�C���X�g���[�^�[���RD�����삵���f�W�^���f�[�^��g�ݍ��킹�܂����B

�b��̖k���V�����iE�V�n�j��U�}�B

�ԗ��ʐ^�ƂRD�̃C���X�g�f�[�^���������Č��I

�X��F��U�}�ƕ\���A�ʐ^�͈Ⴄ���ǃC���X�g�͓������̂Ȃ�ł���B�RD�f�[�^����]�����ď㉺�p�x��ς��A�R�肳�B�e���Ă����������\���̎ʐ^�ɏd�˂Ă��܂��B

����������Ȃ��Ƃ��ł����ł����I�@�X�P���g���ɂȂ����V�����ԗ��ʐ^���Ă͂��߂Č��������c�c�B

�R��F���܂葼�Ō��Ȃ��^�C�v�̎ԗ��ʐ^�ł���ˁB���Ȃ蒿�����Ǝv���܂��B

����������ς�I�@�Ƃ���ŎR�肳��͓S���̖{����������肪���Ă��邻���ł����A�uMOVE�v�́u�S���v�́g�W�听�h�Ƃ����Ă������炢�A�ʐ^�E���M�ʂƂ��ɂ��Ȃ�̃{�����[���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�R��F�i�X�肳��������āj�c�c�ق�Ƃ��ɁA�\�������܂���ł����i�j�B

�����������I�H�i�j

�X��F����`�A�ʐ^�����������ւ��ɂ������ւ��ŁA���e���肬��܂ōŐV���ɂ������܂�����ˁi�j�B

��擖���́u�̂���́v�ōl���Ă����̂ł����A�\�������͂��߂Ă����A����ł́u�S���v�̃y�[�W��������Ȃ��Ɓu�S���v��{�ɂ��ڂ��āc�c�A�������Ă݂�u�����v�u�����v�Ɠ����Q�O�W�y�[�W�́uMOVE�v�ő�y�[�W���i�j�B

�R��F���܂ł̐l���ł������ςł����ˁB���M�ʂ����������ł����c�c�B

�ʐ^�͔����߂����uMOVE�v�̂��߂̎B�艺�낵�ł��B�R���̃_�C�������Ŏԗ����ς�����ƕ����Ƌ}篍ĎB�e�ɍs������A����ς肱�̎ʐ^�̂ق����킩��₷����Ȃ����Ǝv�����̂ɂ��肬��ō����ւ����肵�܂����B

�����d�S����̋��͂ŎB�e�����Ă�������u�S���̌��N�f�f�v�̃y�[�W���͂������Ă��܂���ˁB���x����n�ɒʂ��ĎB�e���܂������NJy���������ł��B

�u�����X�J�C���C�i�[�v�����ォ��N���[���ł肳�����A����������ʂ��B�邽�߁A���x�������^��ł悤�₭�B�e�ł��������BDVD�ɂ���������߂��Ă��܂��I

���H����Ԃ����邱�ƂŐ�������H�̂䂪�݂��A�~���P�ʂŐ��`�������s����^�ې��p�@�B�}���`�v���^�C�^���p�[�i�ʏ̃}���^�C�j�B

�u�l�������Ȃ����H�̌��N�f�f�v�B�ʏ�͓d�Ԃ̉^�s���I�������钆�ɂ����Ȃ���̂ŁA���������ڂɂ��邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B���͎B�e�������͊������������B�}�ӂ�DVD�f�������킹�ă`�F�b�N�I

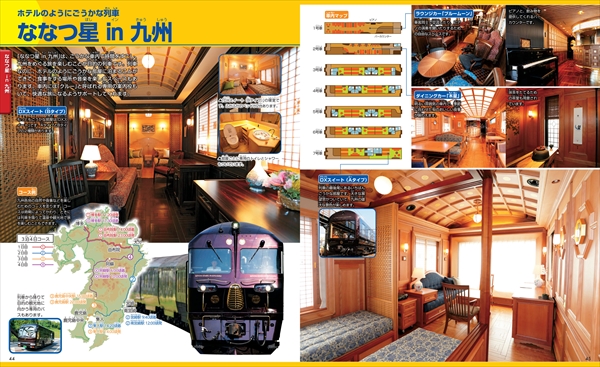

�������u�V�����v�u���}��ԁv�u�e�n���̂����ȘH���Ɨ�ԁv�u���܂��܂ȓS���̂����݁v�̂S�̏͂ɂ킩��Ă��܂��ˁB

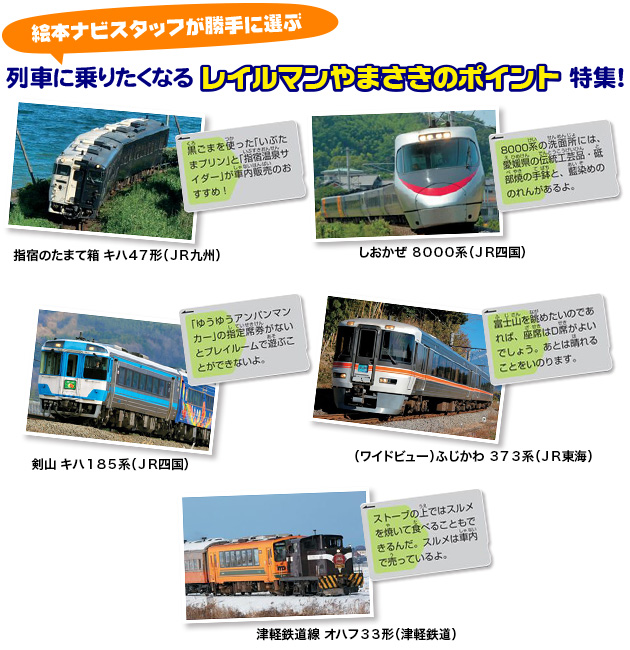

���ꂼ��n�悲�Ƃɂ܂Ƃ߂��Ă��܂����A�k�����܂ŏ��Ԃɕ��ԂƑs�ςł����B�Y��ȕ��i�ʐ^�ɂ́u����ȂƂ���𑖂��Ԃɂ̂��Ă݂����v�Ƃ������ꂿ�Ⴂ�܂��B

�R��F�u�V�����v�Ɓu���}�d�ԁv�͂��ׂĖԗ����Ă��܂��B�u�e�n���̂����ȘH���Ɨ�ԁv�͎�v�Ȃ��̂�����I�Ȃ��̂��������܂����B�{�����āu���̗�Ԃɂ̂��Ă݂����v�Ǝv���Ă��炦��Ɗ������ł��ˁB����ȕ��i�̂Ȃ��𑖂��Ă����Ɠ`�������āA�n��̓��F���o�Ă���ʐ^��I�т܂�������B

�X��F���R�Ǝl�������ԓ��}��ԁu���������v�̎ʐ^�Ȃ�āA�قƂ�ǂ��C�ł�����ˁB�S���}�ӂ̔��y�[�W�Ȃ̂Ɂc�c�i�j�B�uMOVE�v�Ȃ�ł͂ł��ˁB

�u�l���E�����̓��}��ԁv���y�[�W�́u���������@�W�O�O�O�n�v�B�{�B�̉��R���琣�ˑ勴��n���Ďl���ցB

�ǂǁ[��ƂQ�y�[�W�Ԃ������I�u���R���������v�͖k�C���̎D�y�`����Ԃ𑖂���}��ԁB

�X��F�ؕ��}�[�N�́u���C���}����܂����̃|�C���g�v���́A�R�肳��Ǝ��̖ڐ��ōD���Ȃ��Ƃ������Ă��炤�ꏊ�ł��B�uMOVE�v�����炱���A�u�S������v�Ƃ��Ă͉��l�������ȁg�������ߏ��h���ďC�Ҍl�̈ӌ��Ƃ��ē���Ă��炢�܂����B�����Ă������y�����ł�����ˁB

�R��F���傤���Ȃ��l�^���ˁi�j�B�ł����������̂��y�����ł���ˁB

�������u���ꂪ���́g�ȂȂ��h����I�v�Ǝ�ރ`�[���Ő���オ�����̂�������B�܂�Ńz�e���݂����B

���q����������y�[�W�������̂ł����A���̎q�̓ǎ҂�}�}�ڐ��͈ӎ����܂������H�i�j

��B�̗�ԁu�ȂȂ��v�R��F�������A���ɂ́i�j�B�ԗ��ɋ��������鏗�̎q�͏��Ȃ���������Ȃ����ǁA�q�D�̓����\���Ƃ��͏��̎q�����������D���݂����Ȃ�ł���B���̃y�[�W�͒j����킸���ł��炦�邩�ȁB

�w�ّ�W���I���Ɛ��ɂ킩��āA�w�ق�������B�������Ƃ���ŁA�X�肳��̂������߂͂ǂ̃y�[�W�ł����H

�X��F�w�ق̃y�[�W�ł��I

�ٓ��̎ʐ^��傫�������邽�߁A���͌��I�B

�R��F������u���C���}����܂����̂������߁v�Ȃ̂œƒf�ƕΌ��ł���ˁi�j�B�l���H�ׂĒP���ɂ��܂������Ƃ��A�ʔ����ȂƎv���w�ق��Ƃ肠���܂����B�܂��A��������Ƃ���͂������B

�X��F�S���}�ӂɕٓ��̃y�[�W�H�Ǝv���ł��傤�B�u�������w�فI�v�ƃr�b�N������l��������ł���B

�����l�݂͂�ȁA���̃y�[�W�ɔ������܂��B

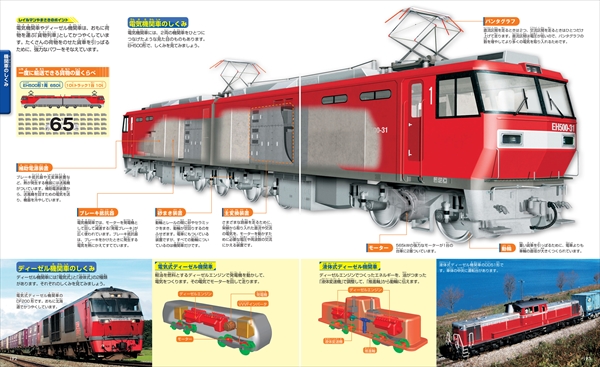

�������u���܂��܂ȓS���̂����݁v�œd�ԁE�f�B�[�[���J�[�E�@�֎ԂȂǎԗ��̈Ⴂ���͂��߂Ă킩��܂����I�@�����Ă���͓̂d�Ԃ�������Ȃ�������ł��ˁi�j�B

�ݕ���ԂƂ��Ă�����B���͂ȃp���[�����Ȃ����d�C�@�֎ԁA�f�B�[�[���@�֎Ԃ̂����݁B

���[���͉��łł��Ă���́H�`�J�[�u���܂���邵�����R��F��d����Ԃ�����܂�����ˁi�j�B�����Ȃ����݂œ����Ă���ԗ��������ł���B

�l�́A�T�A�U������S�����D���ŎB��͂��߂�����ǁA�u�Ȃ����H�͂Q�{�Ȃ낤�v�u���[���͉��łł��Ă���낤�v�Ǝq�ǂ��̂Ƃ��s�v�c���ȂƎv�����Ƃ������ς�����܂����B

��l�ɂȂ��Ă����发�ŕ���������ǁu���������A�q�ǂ������̓S���̂����݂��������{���ĂȂ���ȁv�Ƃ����v������A�����A�����݂̕�����{�ɂ������ƍl���Ă�����ł��B����̎d���ł́A�����������ϔN�̎v�����ꕔ�`�ɂȂ����̂ł��ꂵ�������ł��B���ׂĐ��荞�ނɂ̓y�[�W��������Ȃ������ł����ǂˁi�j�B

�R�����y�[�W���[���B�n���S�̐��H�͂ǂ�����Ă���́H

���������Ȃ݂Ɂu���͂���͐V�����ԗ��v�Ƃ����ʐ^�͂ǂꂩ����܂����H

�X��F�R����i�����j�̐V�f�U�C���ԗ����B�e���܂����ˁB�܂��ʏ�̃_�C���ł͑����Ă��Ȃ��ԗ��B

�R��F���^�]�̂Ƃ��ɎB��ɂ����܂����B�Q�O�P�T�N�H�ɉ^�s�J�n�Ƃ����Ă��܂��B

���������^�]��A�J�ʑO�̐V�����ԓ��̏��Ȃ�Ă��������ǂ�����d�����̂ł����H

�R��F����́c�c�g���̎ҁh�����ď��Ԃ��͂�߂��点�Ă���킯�ł���i�j�B

�������E�҂ł����i�j�B�S���ʐ^�Ƃ���ɂ́A�������ǎ҂ɂ͂킩��Ȃ����̋�J�����肻���ł��i�j�B

���Ȃ݂ɁA�S�����N���������Вm�肽���I�H�B�e�̃R�c������������Ă��������B

�R��F��{�I�ɂ͏����ŁA��Ԃ̐擪���Ƒ��ʂ̗����Ɍ���������ꏊ��I�т܂��B�ԗ������ꂢ�Ɍ����銄���́A�擪�����R�ŁA�ԑ̂��V�B���Ƃ��Γ����ɑ����Ă�����H��������A���Ɍ�������Ԃ̎B�e�ɂ͌ߑO�����œK���ȂƁB

���������́A�d�������荞�܂Ȃ��A�ԗ������Ő蔲����ʐ^�ɂ�������ĎB�e���Ă��܂��B�w�i��d���Ȃǂ��C�ɂ��Ȃ���Ίy�ɎB�ꂿ�Ⴄ��ł����A�Ґ��ʐ^�ɑ���l�̃|���V�[�Ƃ��āA�����͏���܂���B

���������������ăv���̓S���ʐ^�Ƃ���́c�c�댯�ȏꏊ�ŎB�邱�Ƃ�����܂����B

�R��F�����ς�����܂���i�j�B��i�|�C���g�̓S���ʐ^���B�e�������Ƃ��͓��ɁA�������炱��͂܂����ȁc�c�Ƃ��ˁB

�ł��S�����Ăق�Ƃ��Ɋy�����ł��B���[���ł����B�`�̂������낳����������A�����݂̂ނ�����������������A�����Ȃ��̂��g�ݍ��킳���āu�S���v�Ȃ�ł���ˁB�P���Ɏԗ��̂������悳��������Ȃ��A�����Ɖ��[�����̂�m���Ă��炢�����ł���ˁB

�������Ō�ɁA�G�{�i�r�ǎ҂փ��b�Z�[�W�����肢���܂��I

�R��F�S���ɋ���������q�͂������A�������Ȃ��q�ɂނ��댩�Ă��炢�����B�S�����Ă���ȂɊy�����Ɗ����Ă��炦��Ζ{�]�ł��B

�X��F�d�ԍD���Ȏq�ł��A�uMOVE�v�́u�S���v��������u����͒m��Ȃ������ȁv�Ƃ��u�����ƒm�肽���ȁv�Ƃ����y�[�W������Ǝv���܂��B�V�����ԗ����N���[���őD���牺�낷�悤����A��̖k�C���Ŋ���u�T�T���d�ԁv�A�g���b�N�����[���̏�𑖂�u�O���ԁi���肭����j�v�ȂǁA�Տꊴ���ӂ��DVD�f���Ƃ������N���Ă���Ƃ��낪��������܂�����`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

�R��F���ƁA�m���Ăق����̂́A���ǁu�S���͐l���������Ă���v�Ƃ������Ƃł��ˁB�ӂ������Ă��邾�����Ƃ킩��Ȃ��Ǝv����ł���˂��B

�����ԗ������o���邽�߂̐}�ӂł͂Ȃ��A������Ƃނ������������݂ɂ��Ă������Ă���܂�����A�S���ɊS�������Ă��炦����B�u�Ȃ낤�H�v�ƕs�v�c�Ɋ�������ǂ�ǂ��Œ��ׂ���A������A��������B�q�ǂ��������S���ɐe���ނ��������ɂȂ��Ă��炦����ȂƎv���܂��B

�������菤�i�A�]�N�]�N��

�������菤�i�A�]�N�]�N��