●一発描きで絵を描くことにチャレンジした作品です。

───まさに“飛ぶ鳥を落とす勢い”のヨシタケシンスケさん。新作を待ち望むファンの声もたくさん届いていると思います。今回の『ことわざ生活』は、今までとまた雰囲気の違った絵のタッチがとても味わい深いですね。

いつも絵本や挿絵などのお仕事を受けるときは、下絵を描いてからペン入れをしています。しかし、今回はあえて下書きをせず、ペンを使ってぶっつけ本番で描いているんです。そうすることで、今までにないスピード感を表現したいと思いました。

───たしかに、全体的に線画のタッチに動きがあるように感じます。なぜ、描き方を変えようと思ったのですか?

それは、この本を出版するに至った経緯と大きく関わっているんです。そもそも、文を担当した、あかいわしゅうごさんとは、以前、家がご近所で、ぼくがイラストレーターになる前から家族ぐるみでお付き合いをさせていただいていました。あかいわさんのお仕事は編集者なのですが、ぼくのイラストを見て「いつか一緒に仕事をしたいね」と言ってくれていました。その思いが実って生まれたのがこの『ことわざ生活』なんです。

───ヨシタケさんのことを、ずっと昔から知っている編集者さんと一緒に作品を作れるなんて、とても素敵なことですね。「ことわざ」を題材にしたのには理由があるのでしょうか?

この作品は「ことわざ」というテーマが先にあったのではなく、ぼくがデビュー当時から描いているスケッチを見てくれていたあかいわさんが、「ヨシタケさんのスケッチを生かせるようなテーマはないかな……」と考えて、ことわざや慣用句を提案してくださいました。一般的な「ことわざ辞典」ですと、先にことわざがあって、その意味に合ったイラストをつけると思います。でも、『ことわざ生活』はぼくの絵ありきの企画なので、ぼくの描いたスケッチに合うことわざや慣用句を、あかいわさんが選ぶという、やり方をしているんです。

───イラストありきでことわざを決める……通常の本の作り方と逆のやり方をしているんですね。ヨシタケさんは元になったイラストを、ことわざや慣用句を思い浮かべながら描いていたわけではないですよね。

はい。ぼくのイラストは、電車の中で見た乗客の様子や、日常の中でふと思い浮かんだことを、ササッと手帳に走り描きのようなものです。あかいわさんの提案はとても面白いと思いましたが、果たして、ぼくのイラストがことわざに当てはまるか、あかいわさんから内容のダミーを見せていただくまで、イメージができませんでした。

───ダミーを受け取ったときはどう思いましたか?

あかいわさんは今までぼくが描いたすべてのイラストを見て、その中からイラストと既存のことわざ・慣用句の組み合わせを選んでくれました。自分の絵が、こんな風にことわざや慣用句と合わせられるのか……と、とても新鮮に感じたのを覚えています。あかいわさんは、そのままのイラストを使って本を作ることを考えていらっしゃったのですが、絵を描いた時期がまちまちで、全体的に統一感がないように感じたので、ぼくがお願いして、イラストを一から描きなおすようにしました。

───『ことわざ生活』は「あっち篇」と「こっち篇」にそれぞれ140前後のことわざ・慣用句が紹介されています。そのすべてのイラストを描きなおすことにしたんですか?

はい。全部で300点近いイラストを描くことになったのは予想以上に大変でした。でも、おかげでより良いものができたと思います。

───先ほどヨシタケさんが、あえて下書きをせずに本描きに入ったと言っていましたが、それは、メモ帳にイラストを描いたときのような自然な感じを表現するためだったのですね。

そうです。もちろんそれだけではなく、あかいわさんがぼくのイラストを見て、ことわざを考えてくれたその「距離感」を違うイラストでも提案してみたいと思い、新しく描き直しをしました。

───ことわざとイラストの「距離感」ですか?

例えば「薮から棒」ということわざにイラストをつけるとき。一般的な「ことわざ辞典」なら、そのことわざを説明するのにピッタリと合うイラストを描くと思うんです。でも、ぼくが描いたイラストはこれ。

藪から棒(『あっち篇』p133)

───たしかに、ことわざをストレートに表現するイラストではないかもしれませんね……。

そう。ことわざとイラストがピッタリと合っているのではなく、ちょっとズレがあるんです。それは、あかいわさんがぼくの絵を見て考えた、ことわざとの「距離感」だと思いました。だから、ことわざに新しいイラストを考えるなら、この距離感を保った、もっと違った案を出してみたいと思ったんです。

───ヨシタケさんが描き直したイラストはすべて、『ことわざ生活』の中に使われているのですか?

描き直したイラストをあかいわさんに見ていただいて、やっぱり元の案が良いということになったものは、その案のイラストを新たに描き直しました。

───では、イラストはすべて描き下ろしなんですね。

そうなんです。やはり今のぼくのタッチの方が、全体に統一感があります。ぼくは下描きなしでイラストを描くという新しい試みができて純粋に楽しかったです。ただ、描き損じるともう一度同じ構図で絵を描かなければいけないのは少し大変でしたね。

───ヨシタケさんの原画はとても小さいですよね。『ことわざ生活』はイラスト部分がそれほど大きくないので、原画は原寸で描かれたのですか?

いいえ。これよりもちょっと小さいサイズで描きました。

『ことわざ生活』用の習作を見せていただきました。やっぱり絵が小さい!

───やっぱり小さいですね……。

サイズはデザイナーさんにお願いして拡大をしたり、そのまま原寸で使ってもらったりしました。ただ、拡大しすぎて、ことわざよりも目立ってしまわないように、全体のバランス、文字と絵の「距離感」などを大切にしました。

───内容的な距離感だけでなく、物理的な「距離感」も考えられているんですね。「あっち篇」「こっち篇」というネーミングもとてもユニークだと思いました。最初から2冊同時に発売することは決まっていたのですか?

ことわざや慣用句はそれこそ分厚い辞典が何冊も出ているほどたくさんあります。1冊だけ出してもインパクトは薄いので、ボリュームを出すために2冊同時発売ということは、出版社さんから言われていました。ただ、「上・下巻」にするのか「1・2」とするのかは決まっていなかったので、あかいわさんがそれぞれの巻に収められている言葉の共通点を探してくださり、最終的に「あっち篇」「こっち篇」になりました。

───自分と周囲の関係を表すことわざ・慣用句を「あっち篇」、自分の内側のことを表すことわざ・慣用句を「こっち篇」という表現をしているのが新しいと思いました。『ことわざ生活』というタイトルにもこだわりを感じました。

「ことわざ辞典」ですと、本来の辞典のように「あ」から順番に並んでいるものでないといけないような気がして、あかいわさんと相談して、今のタイトルに決まりました。本文に収められている言葉は、ことわざだけでなく、慣用句、俳句、なぞなぞ、格言……とバリエーション豊富です。それと、イラストと合わせたときに、生活感のある日常の一コマと結びついているものが多かったので、「ことわざ生活」になりました。

───たしかに、絵の中には親子の日常が良く描かれていると思いました。

元々、ぼくが日常的に描いていたイラストですからね。うちの子のエピソードや家族のやり取りが、ネタとして多くなっています(笑)。

───イラストと同じようなシチュエーションを目にしたとき、ふと思い出してクスッと笑顔になりそうです。先ほど、ことわざだけでなく、日本語の様々なバリエーションが載っていると言っていましたが、本の対象年齢なども考えられているのですか?

対象年齢については、悩みました。小学生から楽しめるように作ることも、大人が読んで楽しめるように作ることもできますから。ただ、ぼくもあかいわさんも、年齢を限定しすぎず、多くの人に読んでもらいたいと思っていたので、できるだけ間口を広げたかった。そのため、文字にルビ(よみがな)を振ったり、デザインもあえてシンプルになるよう工夫しました

───たしかに、主役となる日本語とその意味、イラスト、あかいわさんのコメントが読みやすく配置されているデザインだと思いました。

ぼくたちの希望としては、言葉に対して興味を持ちはじめた子が、まず王道の「ことわざ辞典」を読んで、それからこの『ことわざ生活』のような、日本語の奥深さを知ることができる本を読んでもらえると、より言葉に対して興味を抱いてもらえるんじゃないかと思っています。

───大人でもはじめて聞くような言葉が本の中に出てきますよね。

ぼくも「鮟鱇(あんこう)の待ち食い」とか「一水四見(いっすいしけん)」とか、知らない言葉がたくさんありました。その意味を考えながら新しいイラストを提案するのは面白い作業でしたね。

───本の中には見開きいっぱいにヨシタケさんの絵が載っているページもあって、ヨシタケさんのイラスト集としても十分見ごたえがあると思いました。

見開きでイラストを見せる構成も、あかいわさんからのご提案でした。最初はコマ割りのような形で、ストーリー仕立てにしていたのですが、なん案か出していく中で、1ページのものと同じ小さいイラストがたくさん出てくるよりも、大きい絵で表現する方が変化があって面白いということでまとまりました。ぼくとしては、同じことわざでも、描くスペースが変わると表現も変わるのでとてもやりがいを感じました。

───スペースが変わると表現が変わるとは、具体的にどんなふうに変わるのですか?

例えば、「痒いところに手がとどく(p34-35)」というページ。これはもともと、2人組がたくさんいて、痒いところをかきあっているという絵でした。でも、1ページのイラストとあまり変化が出ないと思ったので、今の絵に変えたんです。

痒いところに手がとどく(『あっち篇』P34-35)

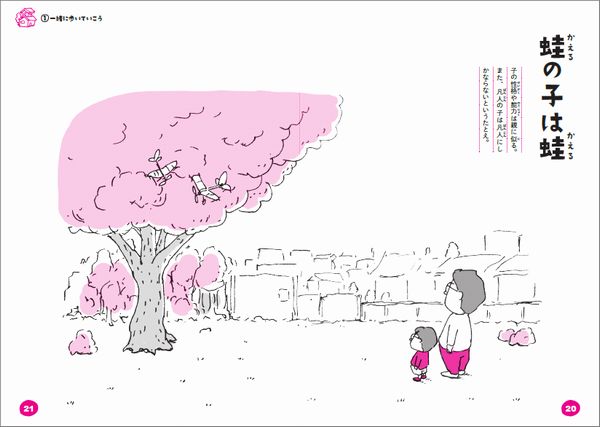

───なるほど! たしかに背中を描きあっている構図は見開きの方がより可笑しさを感じます。『あっち篇』の「子は親に似る(『あっち篇』p18)」「親は親、子は子(『あっち篇』p19)」、「蛙の子は蛙(『あっち篇』p20)」の3場面も。ひとつひとつは違うことわざ、違う絵なのに並べ方によってひとつのストーリーのように感じて、面白かったです。

ありがとうございます。ことわざを読んで、絵を見て、読者の方にいろいろ想像してもらえるのはとても嬉しいですね。

子は親に似る 親は親、子は子(『あっち篇』p19-20)

蛙の子は蛙(『あっち篇』p20)

───全ページを通してみたとき、改めて描き直したイラストもあるのでしょうか?

それはありますね。描いていたときは気づかなかったけれど、全体を通してみたとき、構図が似ているものは新しく描き直しました。それと、ことわざと絵の「距離感」が近いものが並んでいるときは、間に「距離感」の遠いものを入れてバランスを取れないか、あかいわさんと相談しました。

───お話を伺っていると、あかいわさんと二人三脚で制作に関わられているように感じました。

あかいわさんとは、書籍では今回がはじめてのお仕事だったのですが、お互いが遠慮しあうのではなく、気になったこと、変更したいこと、お互いがアイディアを出し合って、どうすればより良くなるのかを一緒に考えていけたように思います。その関係性があった上で、あかいわさんはご自身の編集者というキャリアを生かし、本全体の構成を考えてくださいました。ぼくが絵の担当者として、絵を描くことだけに集中できたのは、あかいわさんが作者だったからだと思います。

───お二人の信頼関係が伺えますね。ヨシタケさんから見た、あかいわさんはどのような方なのでしょうか?

不思議な方です。独特な世界観をお持ちで、そこからご自身の興味のあるもの、本にまとめたいものを見つけて、しっかりとマーケットを考えたうえで、いろいろな本を編集されています。『ことわざ生活』もあかいわさん独自のこだわりが随所に散りばめられています。

───ヨシタケさんから見て、特にあかいわさんのこだわりを感じた部分はどこですか?

やはり、イラストとの「距離感」ですね。従来のことわざに挿絵をつけたような本にならないよう、ことわざとイラストの間に明確な「距離感」をつけることを常にこだわっていらっしゃいました。あかいわさんのこだわりがなければ、ことわざの横に特に意味のない絵が載っている、とてもバランスの悪い本になっていたかもしれません。近づきすぎず、離れすぎずの「距離感」があるからこそ、その遊び心というか、羽目の外し方にクスッと笑えるのではないでしょうか。

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット