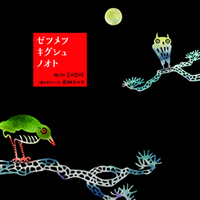

●遠くの生き物に思いをはせることは、生き物と人間の付き合い方を考える第一歩になると信じています。

───作品に登場する絶滅危惧種はどのように選んだのでしょうか。

茂木:私は現在沖縄で生活しているので、身近ということもあり、取り上げたのは1/3以上沖縄の生き物になりました。奄美大島も含めるともっと多いです。新聞を見ていると、3日にいっぺんくらいは、絶滅危惧種のことが話題になっていますので、心を動かされることが多かったんです。

───動物だけでなく、植物、昆虫など、いろいろな生き物が登場するのも印象的でした。

深津さんは、科学コミュニケーターとして、様々な立場の人に科学を身近に感じてもらい、どんな未来が描けるかをともに考える、そんな仕事をされています。『ゼツメツキグシュノオト』では、登場するすべての生き物について解説を書かれていますね。

深津:はい。生き物それぞれについて、解説を書かせていただきました。『ゼツメツキグシュノオト』には、いろいろな生き物が出てきますが、そのなかのひとつ「サンゴ礁」だけは、実はある1種の生き物を指す言葉ではないんです。

科学コミュニケーター 深津美佐紀さん

───そうなんですか?

深津:サンゴ自体はイソギンチャクに近い動物ですが、サンゴ礁というのは、死んだサンゴの骨の上にまた新しいサンゴが積み重なって、それが長い年月かかってできた地形のことです。

───地形を指すことばなんですね。

深津:海の生物の種類の1/4がサンゴ礁に頼って生きていると言われています。サンゴは多くの生き物のすみ場所であり、また、サンゴを食べる生き物もいます。なので、サンゴ礁がなくなれば多くの海の生き物が姿を消し、絶滅危惧種が増えてしまうかもしれません。

春畑:白化して死んでいくサンゴがものすごく増えていて、身近な問題であるからこそ、海の絶滅危惧種を考えるひとまとまりとして、サンゴ礁も取り上げようということになりました。

茂木:沖縄に移住する前は、台風が来ると、避けて通ってくれないかなあと思っていました。でもある日、テレビで見た沖縄の漁師さんたちが、インタビューで「そろそろ台風が来て海をかきまわしてくれないと困る」と言っていたんです。台風が来ると漁に出られなくなるけれど、台風が来て海の水温を調整してくれないと、魚や生き物の住処がなくなってしまうことを、漁師さんたちは心配しているんですよね。

春畑:サンゴ礁の詩のタイトルは「デクレッシェンド」。だんだん弱く、という意味の言葉ですが、サンゴの産卵で、小さな卵が見えなくなるまで散って広がっていくのをイメージして曲にしています。

───『ゼツメツキグシュノオト』の解説文が、CDと楽譜、絵本、すべて違うテイストで書かれていることに驚きました。これは深津さんのアイディアだったのでしょうか?

楽譜の解説(左)、CDの解説(右上)、絵本の解説(右下)

深津:そうなんです。科学コミュニケーターとしてお仕事を引き受けるなら、相手に伝わる言葉を使いたい、つまりそれぞれの出版物を手に取る人に合わせて説明をしたいと思い、解説を3種類書きました。

春畑:普通の科学者の方に解説を書いてもらっていたら、きっとこうならなかったと思います。

深津:楽譜は、ピアノを弾く人が一番見ると思うので、演奏するときのちょっとしたヒントになるような音楽的なニュアンスを加えた文章を考えました。CDは、演奏の音にその生き物のイメージが詰まっているので、それを邪魔しないよう、無機質で淡々とした図鑑的な解説にしています。絵本では、本編で描かれた世界をより深く楽しんで頂けるように、解説を書きました。巻末に、それぞれの生き物の魅力、そして生き物が絶滅する背景もそっと書かれています。

春畑:CD、楽譜、絵本、それぞれの解説をぜひ読み比べてほしいです!

今回、科学の力だけでは「環境を守ろう」とか「生き物を大切にしよう」といっても伝えきれないところを、音楽の力を借りて伝えられるかもしれないと、科学の分野の方からも声をあげていただいて、プロジェクトに参加してくださいました。科学的な裏付けの部分をきっちりおさえてくださって本当にありがたいです。

深津:『ゼツメツキグシュノオト』の一番の魅力は、アートを通して遠くの生き物を身近に感じられること、そう私は思っています。

図鑑や映像は、その生き物の特徴を客観的に伝える媒体ですが、それに対してこの作品は、読み手や聞き手が頭の中で自由に生き物を想像することができます。

遠くの生き物に思いをはせることは、生き物と人間の付き合い方を考える第一歩になると私は信じています。

───CDで演奏をされている内藤晃さんへ伺います。はじめて『ゼツメツキグシュノオト』の曲を見たときの感想を伺えますか?

内藤:短いですよね(笑)。そこが魅力だと思います。出会ってもすぐに過ぎ去ってしまう。動物とハッと出会って、「あ、かわいいな」とかちょっと心が動いたら、すぐいなくなってしまった、そんな感じがあって。 「また会いたいな」と思う名残惜しさがあるところが大事だと思うんです。

ピアニスト 内藤晃さん

───イベントでの内藤さんの演奏を聴いて、生き物たちが本当に現れたように鮮やかにイメージが浮かんできました。

内藤:それは、春畑さんの曲がそういう風にできているので、ピアニストはただ寄り添うだけです。『ゼツメツキグシュノオト』の曲は、生き物への共感が1ページの楽譜に詰まっています。われわれピアニストは、彼らの生きざまに思いをはせながら、その場所の空気感まで伝わるように、命を吹き込んでいくんです。

(一同):かっこいい!

───楽譜を見て演奏される方へのアドバイスはありますか?

内藤:絵本や映像を見たりして、その生き物のことを調べたりすると、演奏の際にイメージが深まると思います。

春畑:この間演奏会を開いてくださったピアノの先生に、演奏会のあとどの曲が好きか聞いたら、「イリオモテヤマネコ…」といって目をウルウルさせて泣いてくださっていて。すごく感動しました。女性の方には「ホッキョクグマ」も人気があるみたいです。絵本は子どもたちも楽しめますが、楽譜は、手の大きさからしても、大人じゃないと弾くのは難しいので、ぜひ大人の人の美しい音で、子どもたちに聴かせてあげてほしいと思います!

───最後に、『ゼツメツキグシュノオト』をどんな風に楽しんでほしいか、絵本ナビ読者へメッセージをお願いします。

茂木:私は『ゼツメツキグシュノオト』は入り口だと思っているんです。これを入り口にして、生き物たちへのイメージを広げるための入り口。そうなるのがうれしいです。絶滅危惧種は、見に行ってなでてあげるものじゃないですよね。みなさんがいろんな形で心を寄せてくださったら、彼らは遠くでちゃんと生きている。それがずっと続いてほしいと思います。

春畑:私たちの作ったものから、新しい何かに繋げてくれる人がいたらうれしいです。もうひとつ野望があって、それは音楽をやっている人たちへ向けた思いです。今回のプロジェクトは、科学や絵や詩、いろいろな要素がこもっています。音楽から何かが伝わるということ。それを面白いと感じてもらえるきっかけになってくれたらと思います。音符を並べて正しく弾けたらいいのでなくて、こんなことを伝えたいと、心を動かす経験になったら嬉しいです。

内藤:『ゼツメツキグシュノオト』の曲を聴いたり弾いたりすると、それぞれの生き物へのシンパシーが生まれると思います。生き物に心を寄せるということは隣人に心を寄せるということですよね。心温まる曲集ですので優しい気持ちが生まれるきっかけになってくれるといいなと思います。

深津:いろんな人が絶滅危惧種について話をするきっかけになってほしいと思います。例えば、絵本なら、大人が子どもに読んであげて、生き物のことを話しあえたらいいですよね。自分たちで今日のようなイベントをやってくれる人がいたら、また関心を持つ人が増えるかもしれない。そういうことで少しでも絶滅危惧種について関心を持っていれば、ニュースや新聞で見たときに、「あ!知ってる!」とさらに興味を持てますよね。

『ゼツメツキグシュノオト』が、絶滅危惧種と私たちをつなぐ、一本の道になったらいいなと思います。

───曲には、2年間演奏使用料がないと伺いました。

春畑:はい。2020年の3月まで無料で演奏していただけるようにしています。自由にコンサートを開いていただけますので、大きなところ、小さなところ、いろいろなところで演奏していただきたいです。ピアノを弾く方がいなければCDがありますし、誰かが朗読をしたり、身近な理科の先生に生き物の話をしてもらってもいいですし、ぜひみなさんのやりかたで『ゼツメツキグシュノオト』を体験していただきたいと思います。

───ありがとうございました!

●おまけ

絵本は、右のページに絵と詩、左のページに小さな楽譜が描かれています。

楽譜版『ゼツメツキグシュノオト』から生き物の特徴を表現した部分を選んで抜粋していますが、

曲の世界を表現するため、絵本の中の楽譜は茂木さんの手描きのフォントを描かれているそう!

ふつうの楽譜フォントでは、音符をつなげる横の棒(連こう)はまっすぐのところを、

小さな楽譜の中では、くにゃっと曲がった形で描かれています。

リュウキュウアカショウビンのテーマ「ポルタメント」を表現しているんですね!

絵本に詰まったこだわりを感じるー場面。ぜひ楽譜と絵本を見比べてみてください。

インタビュー・文:掛川晶子(絵本ナビ編集部)

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪