みなさんは「絶滅危惧種」という言葉を聞いたとき、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。 “かわいそう”、“ピンチ”、“助けてあげたい”……? 彼らには自分たちが「絶滅危惧種」だという意識はありません。いつも通りに今日を生きています。そんな生き物たちにほんの少し思いをよせてみたら……。

ご紹介するのは、絶滅危惧種をテーマとした、絵と詩と音楽のコラボレーション企画。科学の視点だけでなく、アートで生き物たちを身近に感じてみる、今までにないプロジェクトです。

今回、18種類の絶滅が心配されている生き物について、作家「音の台所」:茂木淳子さんが絵と詩を制作し、作曲家・春畑セロリさんが作曲を手がけた合作が、楽譜(音楽之友社)とCD(日本アコースティックレコーズ)、絵本(らんか社)という、3つの『ゼツメツキグシュノオト』として、発売されました。

発売記念イベントへお邪魔して、春畑セロリさんと、茂木淳子さん、CDで演奏をされているピアニストの内藤晃さん、解説文を担当した科学コミュニケーターの深津美佐紀さん、4名の方へお話を伺いました。

- ゼツメツキグシュノオト

- 絵・文:音の台所 (茂木 淳子)

音のモティーフ:春畑 セロリ - 出版社:らんか社

絶滅危惧種のいきものに思いをよせ、いきもののイメージを音楽用語に託した18篇の詩とイラストになりました。音の台所(茂木淳子)による詩とイラスト、春畑セロリ作曲によるピアノ曲のコラボレーション作品。楽譜、朗読・ピアノ演奏を収録したCDといった多角的な表情を持つ作品の、詩とイラストを楽しんでいただくための「ゼツメツキグシュノオト」絵本版。ぜひ、楽譜やCDとともにお楽しみください。科学コミュニケーターの深津美佐紀による解説、生物学者の阿部健一による跋文も掲載。アートからの視点だけではなく、科学の視点からも想像が広がります。

- ゼツメツキグシュノオト(楽譜)

- 作曲:春畑 セロリ

絵・文:音の台所 (茂木 淳子) - 出版社:音楽之友社

さまざまな絶滅危惧種「ゼツメツキグシュ」の生き物をテーマにつくられた、音楽と絵とポエムのコラボレーション曲集。音の台所(茂木淳子)の描く愛らしい生き物たちの絵と優しいポエムにインスピレーションを受け、その生き物たちに寄りそう音楽を春畑セロリが作曲した。健気に生きている生き物たちに思いを馳せるきっかけにしてほしい、という願いが込められている。「リュウキュウコノハズク」や「アオウミガメ」、「ホッキョクグマ」など、国内外に生息する生き物、全18曲。難易度は中級程度。コンサートでの絵と朗読を取り入れた上演や、学校でのこども向けイベントなど、さまざまに展開可能。タイアップCDが日本アコースティックレコーズより、絵本がらんか社より発売。

ゼツメツキグシュノオト(CD)

文・朗読:音の台所 (茂木 淳子)

CD1枚組・全18曲(全36トラック)

ゼツメツキグシュノオトは、絵と音楽のコラボレーション。音の台所(茂木淳子さん)が絵と文を描き、春畑セロリさんがピアノ曲にしました。楽譜と絵本がそれぞれ、音楽之友社、らんか社から発売中。本CDは、音楽にスポットを当て、内藤晃氏のピアノ演奏と茂木淳子氏の朗読を収録しました。18曲のピアノ曲を「朗読+演奏」と「演奏のみ」で構成しています。「それぞれの動物たちの生きざまに想いを馳せ、音のスケッチに生命を吹き込みたい」との内藤氏の意気込みどおり、いきものたちの活動や彼らを取り巻く環境の空気感まで伝わる、はかなくも時にコミカルで生命力あふれた作品になりました。ブックレットに生き物たちの写真と科学コミュニケーターの深津美佐紀さんの解説を掲載。朗読と演奏が組み合わさったものと、演奏のみのもの。 別トラックで収録しています。

●イベントレポート

3つの「ゼツメツキグシュノオト」発売記念、「いきもののオト、きこえますか?」―絶滅が心配な生き物たちに思いをよせるお話とコンサート―

4/28(土)、池袋オクターヴハウス内のイベントスタジオにて開催されました。

会場は、子どもたち含めたたくさんのお客さんで満員!

最初に、自然の中で録音されたリュウキュウコノハズクの実際の鳴き声が紹介されました。「コホー、コホー」と、掛け合って会話をしているように響いてくる声。

そのあとに春畑セロリさん作曲の「リュウキュウコノハズク」が内藤晃さんにより演奏されます。

続いてリュウキュウコノハズクをテーマにした詩「エコー」が茂木淳子さんにより朗読されました。

『ゼツメツキグシュノオト』には、18種類の絶滅が心配されている生き物が登場します。

それぞれの生き物をモチーフとした詩には、音楽に関係した言葉でタイトルがつけられています。たとえば 「リュウキュウコノハズク」は「エコー」。これは生き物の特徴に結びついたことばになっています。

絵と詩、曲は、エールを送りあうように繋がっているのです。

制作についてのおはなしをする春畑セロリさん(左)と、朗読する茂木淳子さん(右)

朗読をする茂木さんの声と内藤さんのピアノが、私たちをその生き物たちがすむ世界へ連れていってくれます。

タイトルを聞かずに演奏を聴いてから、それがどんな生き物なのかをイメージするという時間も用意され、美しいピアノの響きに、会場はうっとり……。

内藤晃さんによる演奏

演奏の間には、『ゼツメツキグシュノオト』の解説を担当している科学コミュニケーターの深津美佐紀さんが、絶滅危惧種について、科学的な視点から説明をしてくれました。

沖縄北部、やんばると呼ばれる森に生息するヤンバルクイナは、道路ができて車にひかれる個体が多くいること。ハブ駆除のために人間によって持ち込まれたマングースが、ハブではなくヤンバルクイナを食べてしまっていること。

ヤンバルクイナが絶滅危惧種になった原因が語られました。

科学コミュニケーターの深津美佐紀さん(中央)

「やんばるにつくられた道路にはドライバーに注意を促す標識があり、飛べないヤンバルクイナが側溝に落ちてしまったときのために、脱出用の階段が備えられています」

道路がある環境でヤンバルクイナが生きていけるようにするための工夫が深津さんから紹介されました。

標識と階段

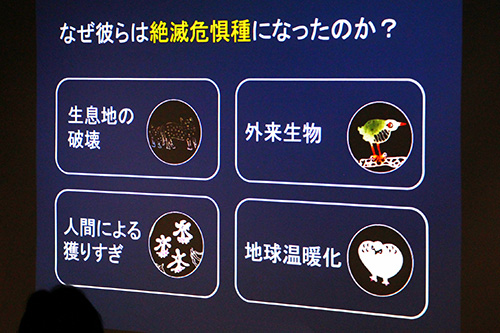

「絶滅危惧種」とは、様々な原因により近い将来にいなくなる可能性のある生き物たちのこと。絶滅の危険度は、それぞれの生き物によって違います。

世界中の研究機関が参加している国際機関(国際自然保護連合=IUCN)が基準を設けて、個体数や減少率などの数値、生息地の状況から判定しているのだそうです。

深津さんは、作品に登場する生き物たちを例に挙げながら、人間がどのように生き物の絶滅に関わっているかを説明してくれました。

イリオモテヤマネコ、ヤンバルクイナ、ナゴラン、ライチョウ・・・、絶滅の危険度も、原因も様々です。

わかりやすい解説に、子どもも大人もうなずきながら聴き入っていました。

会場に来ていた1年生の男の子・みずきくんの絵が紹介されました。

『ゼツメツキグシュノオト』に登場する生き物の絵を描いてきてくれたのだそうです。

1つの詩を一小節ずつ客席で順番に朗読したり、会場も参加して『ゼツメツキグシュノオト』の世界を遊ぶ、小さなゲームが行われ、和やかな雰囲気でイベントが進んでいき……

終盤に紹介された作品「ラッコ」では、ラッコが手をつないで眠る習性に倣って、会場の全員で隣の人と手をつなぎ、演奏を聴きました。 みんなでラッコの気持ちに思いをはせ、やがてイベントは終了となりました。

最後に春畑セロリさんはこんな風にお話されました。

「今回、絶滅危惧種の動物を、絵にしてくれた男の子がいました。こんなふうに、この作品をきっかけに、描きたい、見たい、知りたいと思ってくれるのが、私たちはとても嬉しいです。絵と詩を味わって、曲を聴いて、それぞれの生き物を自由にイメージしてみてください。自己流でかまわないので、動物のこと、植物のことを思いやっていただきたい。そしてこんな風に絶滅危惧種について対話をすることで、生まれる何かがあり、それを誰かと分かち合うことで、いろいろな形で広がってくれればいいと思います。」

みずきくんが描いたチーターの絵。記念に撮影させていただきました。かっこいい!

次のページから、茂木淳子さん、春畑セロリさん、内藤晃さん、深津美佐紀さんのインタビュースタートです!

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット