●これからも、こういう本を楽しまないといけないという指標になる本だと思います。

───三木さんは、ローベル以外にもたくさんの作家さんの作品を翻訳されていますが、この人は自分に感性が近いと感じることはありますか?

あんまりそういうことは考えないと思います。やっぱりドイツの作家はドイツ人らしいし、イギリスの作家はイギリス人みたい。そういう感じです。

でも、ローベルはアメリカ人ですが、彼にはとても親近感がありますね。

───それは、どんなところでしょうか。

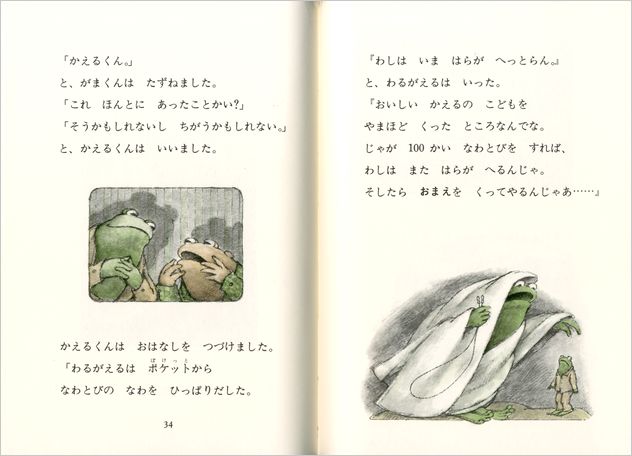

うーん、やっぱり彼の優しさだね。いつも相手を思いやる気持ち。それをストレートに出さずに裏返しに出したりする。そういうところがすごく面白いですね。『ふたりはきょうも』の「がたがた」のおはなしみたいに、相手が怖がっているところを面白がって見ながら、同時に思いやっているようなところがね。この人は、そういう人間の裏表と言いますか、そういうものをちゃんと心得ている。しかも人間に対してとても優しい。だから本当に子どもの仕事に合っている人だと思いますね。

「これ ほんとに あったことかい?」「そうかもしれないし ちがうかもしれない。」

───ローベルが、なぜカエルたちをおはなしの主人公にしたのか気になります。

やっぱり思いますか? うさぎやリスみたいな、品のいいかわいいものではないですからね。ぼくも最初は「がまにかえるじゃ、この本は売れないだろうな」と思いました。でも、かえるとがまにしたことで、かえって容貌に関わらない、感情が前に出たキャラクターになったんだと思いますね。そこいらにいるヤツらがこうやって生きている。そういう世界観なんだよ、ということでしょうか。

───三木さんにとって、カエルは身近な存在でしたか?

かえるくん、がまくんとは、満州で本当によく遊びました。おたまじゃくしも飼っていてね。たくさん飼って、たくさん死なせてしまったけどね。

───もともとがまくんとかえるくんというキャラクターには親しみがあったのですね。

そうですね。子どもの頃から付き合ってたヤツらですよ。

───ローベルの作品と、三木さんご自身の作品には、世界への眼差しに共通するものがあるように感じます。『イヌのヒロシ』(理論社)に出てくる庭の話や、ビールになりたいサイダーのおはなしなど。少しとぼけたユーモアにひきこまれます。

ビールとサイダーの話は、『イヌのヒロシ』で一番最初に思いついたおはなしで、できたときは嬉しかったですね。「ヒロシ」もとぼけていますからね。一般的にはかわいくないダメ犬です。もともと僕はネコのほうが好きなんですよ。イヌのおはなしを書いていた時は、うちの猫がだいぶ怒っていてみたい。「お前、イヌを書くのかー!」って(笑)。

───ローベルの作品のなかで、『ふくろうくん』は、絵本ナビでもとても人気があります。大人も子ども大好きな作品ですね。

- ふくろうくん

- 作:アーノルド・ローベル

訳:三木 卓 - 出版社:文化出版局

おひとよしで、ちょっぴりまがぬけていて、善意あふれるふくろうくんの物語。見事な絵と語り口の、いぶし銀のような絵本です。読みきかせに最適

『ふくろうくん』っていうのはすごい傑作でしたね。この作品がそんなに愛されていることが嬉しいです。とても豊かな絵本だと思います。「なみだのおちゃ」のおはなしの、「みじかくなった、えんぴつ……」(笑)。ふくろうくんは、短くなった鉛筆や、ストーブの後ろに落ちてしまったスプーンが悲しいんだよね。

───セリフもふくろうくんのキャラクターとマッチしてとても面白い場面ですね。悲しいことを思い出して涙を流すふくろうくんが、とてもいきいきしています(笑)。

「訳でこの本を台無しにしたくない!」、そういう思いでしたね。それから、ふくろうくんを、自分みたいに感じた部分もあります。

───ふくろうくんは、三木さんと似たところがあるのですか?

当時、仕事場で家族を放り出して仕事に追われているとね、自分でじーっと足の指なんか見ている感じになるんですよ(笑)。

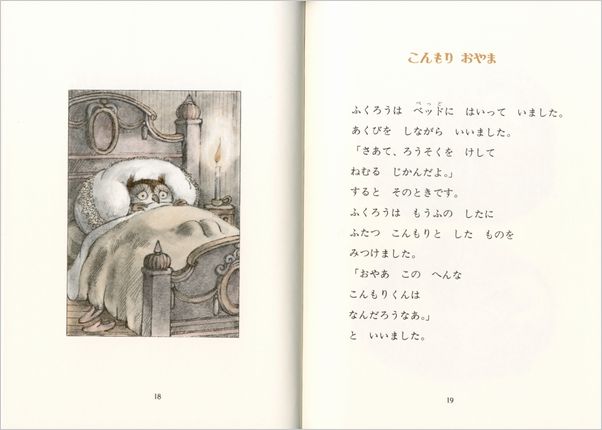

───ふくろうくんが毛布の下の自分の足におおさわぎする「こんもりくん」のおはなしみたいですね(笑)。ふくろうくんが「こんもりくん」(原文は“bumps”)と「くん」付けして呼ぶのが、とてもかわいらしいです。

あはは。ふくろうくんは、「こんもりくん」を存在として認めたんでしょうね。

「おやあ この へんな こんもりくんは なんだろうなあ。」

───「どこに いるの きみたち! どういう もの きみたち!」とパニックに陥るふくろうくんに、読むたび笑ってしまいます。

ありがとうございます。笑っていただけて嬉しいです。『ふくろうくん』は、男性にも人気があるように思います。ふくろうくんを見ていると、なんだか、この人は奥さんに逃げられたんじゃないかななんて思ったりね(笑)。よっぽど立派な奥さんじゃないとついていけないよね。こんな階段上ったり降りたりしてたら。

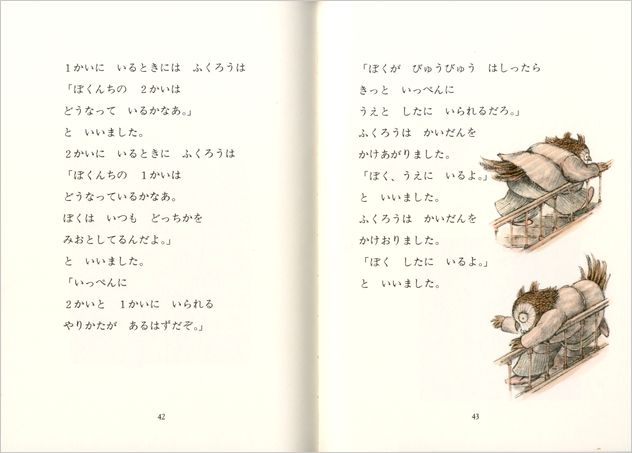

「いっぺんに 2かいと 1かいに いられる やりかたが あるはずだぞ。」

───「うえとした」のおはなしですね。奥さんに逃げられてしまった男性と思って読むとまた面白いです。

僕はなんだかそういう風に思っているんだけどね。「おつきさま」のおはなしも寂しいんだけど良い話ですよね。

お月さまがついてくるという現象はみんな知っているけど、自分のためについてくるなんて思わないですよ。

子どものときからこういう作品を読んでほしいし、作り手は、こういう作品を作らないといけないなあと思います。

『ふくろうくん』の原題は、“Owl at Home”。『きりぎりすくん』は“Grasshopper on the road”でした。統一したタイトルにしちゃおうということでね、「〇〇くん」と揃えた覚えがあります。

『きりぎりすくん』も、旅行く芭蕉のような風情があって、本当にいい本ですね。

- きりぎりすくん

- 作:アーノルド・ローベル

訳:三木 卓 - 出版社:文化出版局

旅にでかけたきりぎりすくんは、途中でいろいろな虫たちに会い、世の中にはさまざまな生き方があるのを知る、心あたたまる作品。

───きりぎりすくんが、旅の途中で、何かにとりつかれたおかしな虫たちに出会う物語ですね。

枯れた味わいのある作品ですね。翻訳しながら「ローベルはこんなところに来ちゃったのか。」と思いました。

彼の歳をとった姿が見えてくる感じがしましたね。もちろんユーモアはそのままですけど、翻訳していて、そんな風に思った作品です。

───『ぼくのおじさん』もまたちょっと雰囲気の違うおはなしですね。あたたかくて切なくて、大人の目線から読んでも心揺さぶられます。

- ぼくのおじさん

- 作:アーノルド・ローベル

訳:三木 卓 - 出版社:文化出版局

両親が行方不明になった象の男の子をなぐさめに、年とったおじさんが訪ねてきました。楽しいことをいっぱい知っている、すてきなおじさん!

おじさんの優しさがすごいね。実際にローベルにはこんなおじさんが周りにいたんじゃないかと思わせます。

───子象とおじさんの交流に心あたたまります。ローベルの作品はどれも楽しくてあたたかいですが、どこか孤独を感じるようなキャラクターが多いですね。

この人は、いろんな苦労をしたんだろうなと思いますね。僕も、10歳のときに戦争直後の満州で父を亡くしてね。帰ってくるときはとても大変だったんです。父親がいない大変さ、さびしさが分かります。だから僕はこの本に余計思い入れがあるかもしれない。

この作品は、絵の描き方がほかの作品と少し違うでしょう? ローベルはいろいろな絵の描きかたをする人ですね。絵がこんなに描けて、こんな豊かなおはなしが作れる人はそうそういないと思います。

───ローベルの作品を翻訳されてきて、どんなことを思われますか?

やっぱりアメリカというのは大きい国だなと思いますね。ローベルの翻訳をやっているとアメリカの児童文学ってすごいなあと思います。アメリカじゃないとない豊かさがありますね。児童文学もそういうものを体現しているという風にと思うんですよね。

───アメリカの児童文学の豊かさとはどのようなものでしょうか。

僕が生まれたのが1935年なんですが、1835年にマーク・トゥエインが生まれているんですよね。マーク・トゥエインは、たくさんの本を書いていますが、もともとは笑わせるのが専門だったんです。口演で人を笑わせてお金を稼いでいたようです。

───コメディアンのような感じだったのですか?

それが、テレビもラジオもない時代の、アメリカの民衆の楽しみだったんだよね。話芸の一種でしょうか。日本にも落語がありますが、アメリカのユーモアというのは、その辺りから出てきているんじゃないかと思います。だから、一種のたくましさがありますね。アメリカの児童文学もみんな根がしっかりしている。アメリカでは、子どもにこういうものを読ませたいと思って作るんだな、と感心することがあります。「がまくんとかえるくん」シリーズだって、今でこそ評価されていますが、なかなかこんな地味な本を出版できないと思いますよ。

───日本の児童文学との違いを感じますか?

日本では1960年頃から福音館や理論社が力を入れて戦後の児童文学は相当良くなりました。今でもそういう作品が残っていますが、今は、作る側がどういう本を子どもに読んでもらいたいのかが、昔より見えなくなってしまっているような気がします。特に少年小説みたいなものでは、そう感じることがあります。もちろん立派な編集者がたくさんいるので、全部が全部そうだと思っていませんけどね。永遠の力がある絵本じゃなくて、少しの期間本屋さんに出て終わってしまう本が多くなっている気がします。

───日本で「がまくんとかえるくん」が、これだけ長く読み継がれていることを、どう思われますか?

こういう本を支えられるのは、ひとつの日本の水準、子どもと大人の水準というものを表しているんだろうと思うんですね。どこの国でもそういうわけにはいかないかもしれない。

これからも、みんながこういう本を楽しまないといけないという指標になる本だと思います。

───三木さんご自身は、子どもの頃絵本がお好きでしたか?

僕は子どもの頃、家に「赤い鳥」※なんかがありましてね。戦争中ですから、もちろん店頭にそういう本はないわけです。父の蔵書から「マザーグース」や『くまのプーさん』を読んでいました。

※赤い鳥……1918年7月に鈴木三重吉によって創刊された童話童謡雑誌。

───子どもの本が周りにある環境だったのですね。

そういうこともあって、僕は大人になって、子どもの本の翻訳をしたり、童話を書いたのかもしれません。

───三木さんにとって子どもの本の翻訳は、どんな存在なのでしょうか。

絵本の翻訳は、いつも楽しい作業です。喜んでやっています。だからいつのまにかあんなに翻訳作品が増えたんですね。

───ご自身の創作と翻訳では、どのような気持ちの違いがありますか?

やっぱり自分のものを書くのと翻訳はずいぶん違います。翻訳というのは、原作者に寄り添うこと。それが仕事だと思いますので、彼の言う通り、彼女の言う通りに、いかに言い分を上手く立ててぴったり寄り添うか、そういう気持ちで臨みます。自分の作品では、自分を立てないといけないので、実をいうと何倍も大変です。元のテキストがない何もないところを泳ぐわけですからね。

小説はある程度リズムで書けるところがありますが、児童文学は、面白いことを思いつくかどうかにかかっていますね。考える人の頭の具合が変じゃないといけないと思います。ローベルはそういう能力を持っているんだなあ。

今、また新しい子ども向けの作品を創作しているのですが、僕もなるだけ脳みそをひっくり返して、面白いことを考えたいですね。脳みそが腸捻転になれば、何か出てくるかな(笑)。

───脳みそが腸捻転ですか??

児童文学は絶対そういうものだと思います。子どもはやっているわけですからね。

───子どもたちは日頃から脳みそが腸捻転なんですね(笑)。

そこに寄り添って生きないといけないわけですから。僕は今83歳になりますが、ここでひとつ傑作ができたら「すげーじゃねえか!」って思ってね。83でこんなの書いたぞ、どうだ、参ったか!って言わせたいですね。

───新しい作品を読者一同楽しみにお待ちしています! 今日はたくさんのお話を、ありがとうございました。

インタビュー・文:掛川晶子(絵本ナビ編集部)

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪