●ぼくは「生活科学絵本」と呼んでいるんです。

───中川さんは以前にも『歯がぬけた』(絵:大島妙子、出版社:PHP研究所)や『へそのお』(絵:石井聖岳、出版社:PHP研究所)など、からだについての絵本を作られていますよね。

「どうして月は満ち欠けがあるんだろう?」「どうして、影は長くなったり短くなったりするんだろう?」と、普段生活している中でふしぎに思うことを考えて絵本にするジャンル、僕はかってに「生活科学絵本」と呼んでいるんだけど、「すごいぞ!ぼくらのからだ」シリーズも、このジャンルのひとつだと思っているんだよね。メディカ出版さんが、ぼくに原稿をお願いしてくれたのは、からだに関することを、専門的な言葉ではなく、日常のなかから切り取って作品にしてほしいからじゃないかなと思ったんです。

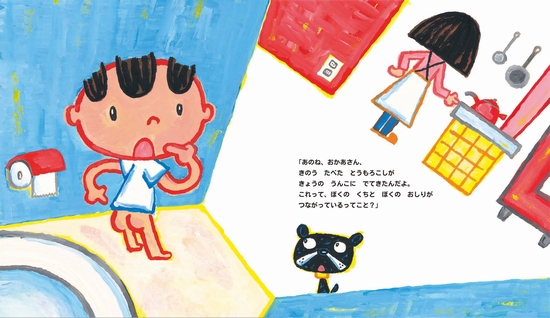

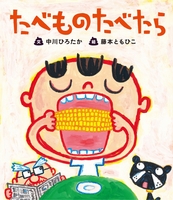

───シリーズ1作目の『たべものたべたら』のテーマは「消化」。うんこの場面からはじまるのが、さすが中川さん!と思いました。

やっぱり、うんこをするととうもろこし、出てきますよね(笑)。子どもたちにも、そういうこと「あるある!」って、気づいてほしいのね。今回、どのシリーズにも身近なエピソードを載せているんですよ。

───うちの息子も小さいころ、大きいうんこが出ると、すごく嬉しそうに報告してくれていました。

ぼくなんて、今でもそうだもんね(笑)。この絵本に出てくるおじいちゃんのエピソードはぼく自身のものです。

───身近なエピソードから絵本の世界に入っていけるので、からだについての知識や情報が自然に入ってくるところが、読んでいてとてもおもしろく感じました。

でも、こういう形にすることは大変ですよね。

そうなの!ものすごいテクニックなんだよ!(笑)。

───医学的な内容に関して、出版社さんから監修が入ったりしたのですか?

人体のふしぎについて、専門用語がたくさん出てくる絵本にはしたくなかったので、難しい表現は意識的に避けました。でも、分かりやすい文章にすると、説明すべき内容からどんどん離れてしまう恐れもあったので、テキストを書いた段階で、担当編集者さんに見てもらって、表現についての確認を取りました。ぼく自身は絵本としての流れを大事にしつつ、難しい言葉を使わなきゃいけないところをできる限り少なくする。例えば「消化」という言葉は使わず、「ドロドロにとかす」とわかりやすい表現を探したりしました。

───『たべものたべたら』の絵を担当したのは、『しーらんぺったん』(出版社:世界文化社)や『すっぽんぽん』(出版社:世界文化社)などで中川さんとの共著も多い、藤本ともひこさん。藤本さんに絵をお願いした理由はありますか?

ぼくは絵本を作るとき、ほとんど絵描きさんの指定はしないんです。今回もメディカ出版の皆さんが、それぞれ好きな絵本作家さんの候補を挙げてくれて、依頼をして、それがほとんど決まっているの。これって普通のように思いますが、実はかなりすごいことなんですよ。

メディカ出版:藤本さんの描いた『すっぽんぽん』のおしりの絵がとてもかわいくて大好きだったので、中川さんの原稿をいただいたとき、真っ先に藤本さんの(描く)おしりが思い浮かびました。それと、消化は口から肛門までの長い旅なので、絵によっては単調になりがちです。勢いよく旅をするイメージで藤本さんにお願いしました。

───おなかの中を潜水艦で移動しているところなんて、まさに冒険という感じですよね。

●30年以上前に発想していた? 貴重な制作メモ公開!

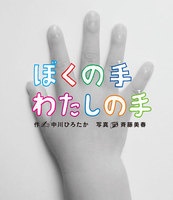

- ぼくの手 わたしの手

- 作:中川 ひろたか

写真:斉藤 美春 - 出版社:保育社

人とつながり、ものをつくり、メッセージを伝える手。 さまざまな手の表情を感じとり、つないだ手から伝わってくる「なにか」を発見できる1冊です。

───2作目の『ぼくの手 わたしの手』はモノクロの写真を使った、とても美しい1冊ですね。

実は、この絵本の構想は30年以上前、ぼくが絵本作家になる前から考えていたんだよ。

───そうなんですか!?

───すごく貴重な資料ですね。そのときから手をテーマにしようと思っていたんですか?

30年前の貴重な制作ノートを見せてもらいました!

───30年も温めてきた作品が発売されるのは、中川さん自身にとってもはじめてのことではないですか?

そうなんだよ。実現したってことだけでもそれも大変な喜びで。しかもこの作品のアイディアメモ、途中からぼくの奥さんの字になってるんだ。ぼくが言ったことをメモしてくれてたんだな…。80年はちょうど結婚した年だから。個人的なことだけど奥さんにとっても、結構思い出深い作品なんじゃないかと思うんだよね。

───「手をテーマに…」とおはなしが来たときは、かなりドキッとしたんじゃないですか?

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット