【連載】第2回 『新レインボー小学国語辞典 改訂第6版』学研 森川聡顕さん

小学国語辞典を作っているスペシャリストに、出版している辞書の特長とおすすめポイントを聞く、辞書編集者連載。

第2回目は、学研で20年以上辞書の編集に携わり、チーム内で「ミスター・漢字マニア」と呼ばれている森川聡顕編集長にお話を伺いました。

◆『新レインボー小学国語辞典 改訂第6版』の特長とは……?

・学習意欲だけでなく学習効果アップも狙った、オールカラーの紙面。

・小学1年生からでも使えるよう、すべての漢字にふりがなつき!

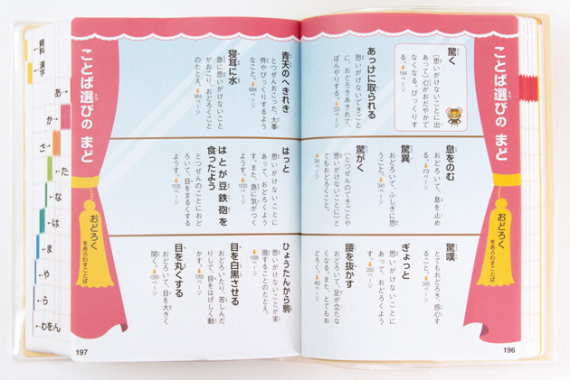

・新学習指導要領にある「思考力」「判断力」「表現力」に対応するためのコラム「ことば選びのまど」を新設。

・軽くて、めくれやすく、破れにくい、富士山由来の水で作った紙を使用。

特典:学年配当別の漢字ポスター3枚

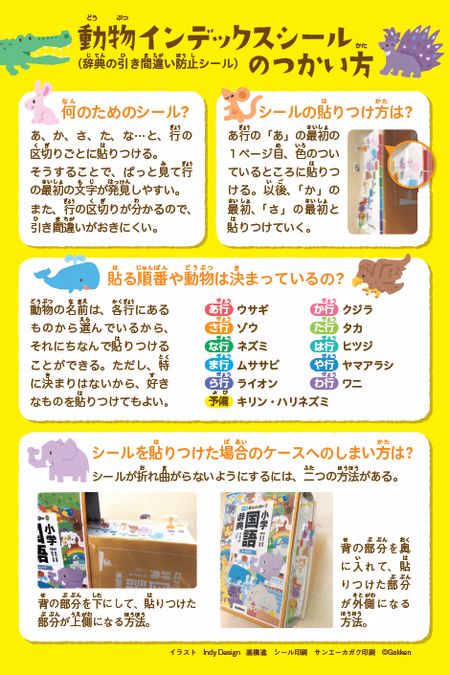

動物インデックスシール

別冊:まんがでわかる国語辞典のつかい方

【森川さんが教える 辞書選びのポイント】

・言葉に対する興味がわいてくる、小学校1年生くらいのときに辞書を選ぼう。

・「持ち運びのしやすい辞書がほしい」「たくさん言葉が載っている辞書が良い」など、自分の希望に合った辞書を選ぼう。

・ページを開いたときに、デザインやイラストの量などを見て、気に入った辞書を選ぼう。

◆「思考力」「判断力」「表現力」を培うことのできる小学国語辞典を作りたい!

―― 『新レインボー小学国語辞典 改訂第6版』から大きく変わったポイントなどを教えてください。

第一に、新しい学習指導要領の中で特に焦点が当てられている「思考力」「判断力」「表現力」の育成を国語辞典でもしっかり対応できるよう、紙面の構成を検討しました。

大きな変化としては、「ことば選びのまど」という見開きを使ったコラムを新設しました。

――「ことば選びのまど」は、「うれしい」なら「うきうき」や「有頂天」「胸が躍る」など、似た言葉がまとまって紹介されている「類語辞典」のようなページですね。意味の似ている言葉を紹介することが、どのようにして「思考力」「判断力」「表現力」の育成につながるのでしょうか?

学校教育の中で子ども達の表現力が一番必要となるもののひとつが「文章を書くこと」です。小学生は作文や感想文だけでなく、理科で植物を育てたときや社会科の見学、遠足、運動会などのイベントの後、夏休みなどの長期休暇の間など、とにかく文章を書く機会が多いんです。でも、語彙が乏しいと、感想を聞かれても、「うれしかった」「たいへんだった」しか言葉が出てこない。同じ表現を繰り返し使ってしまうのは、思考しなくても楽に書けるからです。

子どもは、その表現をとがめられたり、直すよう強制されたりすることで、文章を書くことが苦痛に感じるようになっていくのではないでしょうか。

「ことば選びのまど」は、「うれしい」にもいろいろな表現の仕方があることを伝えるページです。ここを見れば、今の自分の気持ちにより近い言葉を選んで文章を書くことができるようになります。

自分の気持ちに向き合って「思考」し、自分の気持ちはどの言葉が最も近いか「判断」して、文章の中で「表現」してほしい。そういう思いからこのコラムを作成しました。

「ことば選びのまど」

――辞書は文字がメインというイメージがあったので、左右の両ページを使ったレイアウトがとても新鮮に感じました。

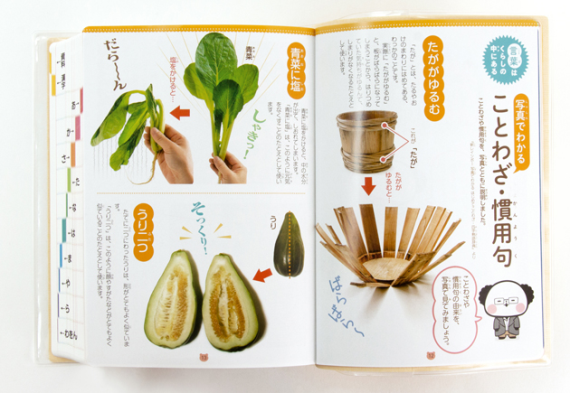

こういう構成はオールカラーになったからこそできる辞書の見せ方でもありますね。そういう意味では、巻頭の「金田一ぱんが教える 言葉のひみつ」も、写真をたくさん使ってカラフルで見やすいデザインにしています。

「金田一ぱんが教える 言葉のひみつ」

――「言葉のひみつ」は、「国語辞典」「漢字辞典」「図鑑」それぞれの違いがとても良く分かって、使い方の参考にもなりますね。

ことわざや慣用句の意味が写真で解説されているのもすごく分かりやすいと思いました。辞書で使われている紙と触り心地が少し違っているのも印象的でした。

国語辞典1冊で、ほしい情報がすべて手に入るわけではありません。そのような場合、他に手段があるんだよ、ということを伝えたくて「言葉のひみつ」で1コーナーを設けました。目的に合った媒体から情報を収集して、適切に読み取ってまとめる力も、これからは必要とされます。

実は今回、紙にもひとかたならぬこだわりを持っているんです。

――そうなんですか?

はい。辞書に使う紙は、「軽くて、薄くて、めくりやすい」この3つがポイントなのですが、『新レインボー小学国語辞典』が第5版でオールカラーを取り入れたとき、まだ条件を満たす紙がありませんでした。小学国語辞典に適した、薄くて軽いけれど、裏写りしない紙はあったのですが、オールカラーに対応できる紙がほとんどなかったんです。

そのときから、今回の改訂6版は最適な紙にするプロジェクトがスタートしました。

――前回の改訂版は2015年発売ですから、足掛け4年に渡るプロジェクトですね。

何度も検討を重ね、特別に紙を作ることにして、結果的に第5版のときより、25%もの軽量化に成功。さらに、手に吸い付くようなしっとりとして、めくりやすい質感が実現しました。

紙の開発技術の向上や、エコに配慮した紙づくり、富士山山麓の水を使用して作ったことで、自信を持ってお届けできる紙になっています。

――軽さとめくりやすさが改善したんですね。

印刷は、インクを乗せるときに紙が濡れ、それを乾燥させる工程があります。このとき、紙の伸縮による印刷のズレの解消には高度な技術が必要です。この技術開発を5版からさらに精緻なものにしています。

また、日本に1台しかない最新の印刷機を使った印刷方法では、乾燥の工程がなくなったため、紙本来の持つしっとり感がキープされています。

そしてこれは出版業界全体の問題にもかかわってくるのですが、紙の大量消費による環境破壊。これに対しても配慮しています。

――それはどんなことですか?

紙は、パルプ専用の木を栽培するため植林し、すべて紙作りに適した品質を持つパルプを原料としています。そのためイメージされるような環境破壊につながるものは一切なく、違法伐採も、不当労働も発生していません。また、製紙で使用した水は何度も再利用し、最後は浄化処理をしたうえで川に戻しています。

――時代のニーズに対応し、最新の技術を駆使したものづくりが行われているんですね。

◆「まんがでわかる国語辞典のつかい方」や「動物インデックスシール」で辞書を引くのが楽しくなる!

――辞書の内容だけでなく、紙や印刷に至るまでこだわりを持って編集されていることがとても良く分かりました。

お子さんと辞書を選ぶ年齢や、手渡すタイミングについても教えていただけますか?

辞書を選ぶ年齢は、お子さんが言葉に興味を持つとき……一般的に小学校入学前くらいでしょうか。そのくらいのお子さんは、ひらがなも読めますし、カタカナもちょっと分かるくらい。今の小学国語辞典は総ルビのものばかりですから、漢字が読めなくても使いはじめることができるのでオススメです。

最初の頃は、子ども一人で使うのは難しいので、大人の方と一緒にパラパラめくりながら、ページを眺めたり、気になる言葉を一緒に調べてみるなど、コミュニケーションを取りながら使ってもらえると、辞書の使い方も分かって、親子で楽しめて、一石二鳥だと思います。

――『新レインボー小学国語辞典』には「まんがでわかる国語辞典のつかい方」が別冊でついているのが楽しいですね。

別冊には、私たちが辞書引きのイベントをやったときに気づいたことや、読者さんからのお葉書でご指摘いただいた、辞書を引くときのポイントをまとめて解説しています。お子さんが楽しく読めて、さらに分かりやすいようにまんがにしました。

――使い方を知りたいとき、別冊を確認しながら辞書を引くことができるのも使いやすくて良いと思いました。

辞書の中には巻頭ページに使い方が載っているものもありますが、巻頭ページを確認しながら辞書を引くというのは、なかなか難しいんです。それなら横に置ける小冊子をつけた方が使いやすいだろうと考え、別冊として「まんがでわかる国語辞典のつかい方」を作りました。

別冊の最後には、国語辞典を楽しく使う方法を紹介しています。家族や友達とできる遊びも提案しているので、ぜひ、ご家庭でやってみていただきたいです。

――特典と言えば、「動物インデックスシール」が付いているのも今回が初ですよね。

そうです。これも辞書引きのイベントをやっている中で発見したことなのですが、辞書を引くとき、「つめ(カラーインデックス)」を目印にしますよね。

例えば「えいきょう(影響)」という言葉を調べたとき、つめが「お」になったら、大人は行き過ぎたと気づきます。でも、イベントに参加してくれた子どもの中には、「か行」に入っても、行き過ぎたことに気づかない子がかなりの数いました。そういう子どもたちにとって、行き過ぎたことがすぐに分かる、ストッパーの役割として何かつけたいとずっと思っていて、今回「動物インデックスシール」をつけることにしました。

「動物インデックスシールのつかい方」

※動物インデックスシールは、国語辞典の小型版とワイド版の、初回配本のみの限定品です

――シールの貼り付ける場所や、貼ったときのしまい方なども分かりやすく書かれていて、すぐに使いたくなりますね。

シールは4、5回失敗しても貼ったり剥がしたりできるよう、弱粘性の素材を使っています。もうなくても辞書がきちんと引けるようになったら剥がしていただければ、高学年まで長く使うことができます。

――この時期、辞書出版社さんが新しい小学国語辞典を出版されています。辞書を選ぶときはどんな所を参考にして選ぶのが良いのでしょうか?

各社それぞれ、特長や強みは異なりますし、お客様の中でも求める基準はいろいろあると思います。言葉がたくさん載っている辞書がほしい、言葉を深く理解できる辞書がほしい、薄くて持ち運びしやすい辞書が良い、かわいいデザインの辞書が良いなどなど……。辞書の帯を見ていただくと、各社のPRポイントが明確に書かれているので、そこを参考に選んでみるのがオススメです。

よく言われるのは、実際にページをめくって気になる言葉を調べてみてくださいということだと思いますが、パラパラとページをめくって、「この辞書はイラストがたくさん載っていて華やかだな〜」とか「この辞書は落ち着いたデザインだな」と感じた雰囲気で、お子さんが気に入るかどうか考えていただくのも良いと思います。

――開いたときに好印象であれば、使うたびにそのときの気持ちを思い出して、楽しい気持ちで辞書を使うことができそうですね。今日はいろいろ教えていただき、ありがとうございました。