�y�A�ځz�ŏI��@�A����q����C���^�r���[

3�����ɓn��A�ڂ����Ă��܂����u�������w��ƁE�A����q�̂ӂ����Ȑ��E�v�B�ŏI��́A�u�S�V�сv�V���[�Y�ł��b���f�����A����q����ɍēx�A���o�ꂢ�������܂��B

����́A�A����q�����g�̂��ƁA���Ɏ������w�������悤�ɂȂ�������������A���n�}���Ă�����́A�������w�����������Ǝv���Ă���q�ǂ������ւ̃��b�Z�[�W�ȂǁA���낢��Ȏ���ɓ����Ă��������܂����B

�A����q�t�@���A�K�V���t�@���͂������A�������w�����������Ǝv���Ă�����ɂ��ǂ�ł������������C���^�r���[�ł��B

�����낢��Ȃ��̂��畨��̎�������Ă��܂��B

�\�\ �u�K�V���v�Ɂu�\�N���v�u���̂̂����v�c�c�A����ɍ��N�X�^�[�g�����u���������v��u�L���ӂ���������v�ȂǁA�^�C�v�̈Ⴄ��i������������Ă���A����q����B���푽�l�Ȃ��͂Ȃ��̃A�C�f�B�A�́A�ǂ̂悤�ɐ��܂�Ă���̂ł����H �A�C�f�B�A�͕ҏW�҂���Ƒł����킹�����Ă���Ƃ��ɕ�����ł��邱�Ƃ������ł��B�ł����킹�Ńe�[�}�Ƃ��A�����������ꂪ�ǂ���Ȃ����Ƃ����b�����Ă���Ƃ��ɁA����ꌾ���q���g�ɂȂ��āA�p�b�p�b�p�ƂЂ�߂��܂��B

���Ƃ́A�Q�钼�O�ɕ�����ł�����A�ʔ����e�[�}�����グ�Ă���e���r�ԑg���ςăA�C�f�B�A��������c�c�B���ɑދ��ȉf����ς��Ƃ����u����������������ʔ����Ȃ�̂Ɂc�c�v�ƃA�C�f�B�A�������Ԃ��Ƃ�����܂��B

�\�\ ����̐F�X�ȏ�ʂ���A�A�C�f�B�A���L���b�`���Ă���̂ł��ˁB

�����ł��ˁA���낢��ȕ��ɃA���e�i���Ă��邱�Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��銴���ł��B

�\�\ ���܂ŏo�ł�����i�̒��ŁA���Ɏv���o�Ɏc���Ă���Ђ�߂��͂���܂����H�ǂ̍�i�̃A�C�f�B�A���v�����ꂪ����̂ł����A�u�K�V���v�́Ajyajya����̊G����C���X�s���[�V�������Đ��܂ꂽ���͂Ȃ��ł��B

jyajya����̃z�[���y�[�W�̊G�����Ă��邤���ɁA�u���g���ȘH�n�ɂ��X���������炢���ȁc�c�B���X�͕s�v�c�ȑʉَq���ŁA��ȓX�傪������ʔ������낤�ȁv�ƁA�ǂ�ǂb��������ł��܂����B�Ȃ̂ŁA�u�K�V���v�̏o�ł����܂��āA�G��N�ɂ��肢���邩�����ꂽ�Ƃ��A�ujyajya����ɂ��Ă��������I�v�ƕҏW�҂���ɍ��肵�܂����B

jyajya����̃C���X�g�ɐG������Đ��ݏo���ꂽ�u�K�V���v���A�A����q����̑�\��ɂȂ�܂����B

�\�\ �K�V���̂��X�̕��͋C��A�g�q����̕��e�ȂǁAjyajya����̊G�����������琶�܂ꂽ��ł��ˁB9������NHK E�e���ŃA�j���u�ӂ����ʉَq�� �K�V���v���������ł����A�A�j�����̘b�����Ƃ��͂ǂ�ȋC�����ł������H

�Ƃяオ��قNJ������āA���̂悤���Ǝv���܂����B�ǎ҂���̂��莆�ɂ悭�u�w�K�V���x���A�j�������Ăق����ł��v�Ə�����Ă��āA���̓x�ɁA�u�����A�A�j�������Ăق����ł��I�v�Ǝv���Ă����̂ŁA�e���r�ŃL�����N�^�[�������Ă���̂��ς��Ƃ��́A���t�ɕ\���Ȃ����炢�������܂����B

���C���]���̓W�O�\�[�p�Y���ł��B

�\�\ ������������̍�i�����M����Ă���Ǝv���܂����A�ǂ̂悤�ȃ^�C���X�P�W���[���Ŏ��M���s���Ă���̂ł����H

���Ɍ��߂Ă͂��Ȃ��̂ł����A���M��o�ŎЂ��痈���Q��(�������O�̌��e)�̃`�F�b�N�͓����ɍs�����Ƃ������ł��ˁB��͈�]�A�̂�т�{��e���r���ςāA�̂��x�܂��Ȃ���߂����Ă��܂��B

�\�\ �ƂĂ������y�[�X�ŐV�����o�ł���܂����A�����ɉ���i�������Ă���������̂ł����H

�ȑO�͓����i�s�ŁA����i�������Ă��������͂���܂����A���͂ЂƂ̍�i���d�グ�Ă���A���̍�i�Ɏ��|����悤�ɂ��Ă��܂��B�������͋C��������Ă���Ƃ����ƁA���10������2�T�Ԃŏ��������邱�Ƃ�����܂��B

�\�\2�T�Ԃ�1��i�d�グ��̂ł��ˁI�@����͂����������y�[�X�ł���ˁB

���͂Ȃ��������Ă���Ƃ��ɁA��ԑ�ɂ��Ă��邱�Ƃ͉��ł����H

�ЂƂ́A�Ђ�߂����ɂ���Ƃ������Ƃł��B���X��炵�Ă��钆�ŁA�u���������̂���������ʔ������ȁv�Ƃ����̂́A�Y��Ȃ��悤�Ƀ����Ɏc���悤�ɂ��Ă��܂��B���������Ƃ��Ɏv�������A�C�f�B�A��厖�ɂ��Ă���ƁA�ォ�炷�����𗧂����肷�邱�Ƃ�����̂ŁB

�\�\�A�C�f�B�A��������ł��Ȃ��Ďϋl�܂�����A�����̂��~�܂��Ă��܂������Ƃ͂���܂����H �������܂��B�ŋ߂ł�

�q�i���}�[���N��L�r�O���� �́w

���̉��x�������ł����B�v���b�g�͂ł��Ă���̂ɁA�Ȃ����S�R�����Ȃ���ł��B

���̂܂܁A1�N���炢�~�܂��Ă��܂��܂����B�����̔��q�ɁA����������悤�ɂ킾���܂肪�����āA������悤�ɂȂ����̂ł����A���̂����������Ȃ����̂��A���͍����������Ă��Ȃ���ł��c�c�B

�\�\ �����g�̃����b�N�X���@�͉��ł����H�q�ǂ��̂��납�������ĉ��������̂��D���ŁA�ȑO�̓h�[���n�E�X������āA������l�`�Ȃǂ𑝂₵�Ă������Ƃ��C���]���̂ЂƂł����B���͎d�����Z�����Ȃ��Ă��܂��A�S�R�i�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł����A���̑���ɂƁA�W�O�\�[�p�Y�����͂��߂܂����B

1000�s�[�X���炢�̂��̂������������Ă��āA����Ă͉āA�܂����c�c�Ƃ����̂��J��Ԃ��Ă��܂��B���e������������A���̍�i�Ɏ��|����O��1���x�݂������̂ł����A���̂Ƃ��A�C�������ւ���V���Ƃ��āA�W�O�\�[�p�Y�����ЂƂ��������܂��B

�A����q����̎���h�[���n�E�X�̈ꕔ�B

�\�\ �W�O�\�[�p�Y�����C���]���Ȃ�ł��ˁB���͂Ȃ������O�ɁA��ނ�������A���ۂɑ̌����Ă��珑�����Ƃ�����̂ł��傤���H�@��͏��Ȃ��ł����A�̌��ł��邫���������������瓦���Ȃ��悤�ɂ������Ǝv���Ă��܂��B�w�g���x�����s�Ёx�������O�ɂ́A�t�N���E�J�t�F�ɍs���āA�t�N���E�̗l�q���ɏ�����Ƃ��̊��G��̌����ɍs���܂����B

�w���Ίفx�������O���A���Ζx��ɍs���\�肾�����̂ł����A�R���i�ЂŎ�ނ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��āc�c�B�O�o�������Ǝ��R�ɂł���悤�ɂȂ�����A���Ζx��ɍs�������Ǝv���Ă��܂��B

�t�N���E�J�t�F�ł̋L�O�ʐ^�B���C�ɓ���̈ꖇ�ł��B

�����͂Ȃ����͏��w������͂��߂܂����B

�\�\ �������w��Ƃ�ڎw�����Ǝv�����͉̂����炢�ł������H�q�ǂ��̍����畨���ǂނ̂���D���ŁA���̗���ŁA���w�����炢���玩�R�Ƃ��͂Ȃ������悤�ɂȂ�܂����B���Z���̍��ɁA���b�̃R���e�X�g������̂�m���āA�͂��߂ĉ��債���̂��A�ЂƂ̂��������������Ǝv���܂��B�ł��A�������w��ƂɂȂ낤�Ǝv���ĉ��債���킯�ł͂Ȃ��A���܂ł��炦��܋����ړ��Ăł��� (��)�B

����ȕs���ȓ��@���������炩�A���R�A��ꎟ�I�l�ɂ��c��Ȃ������̂ł����A�����̎��͂��ꂪ���ɉ������āc�c�B�u��ɏ܂�����Ă��I�v�ƁA�ǂ�ǂ��Ă͉��傷��悤�ɂȂ�܂����B

�\�\ ����������i�ݏo�������͂ɂȂ��Ă�����ł��ˁB�ł��A���x���債�Ă��A�S�R�A�܂���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�Ȃ�ł��낤�c�c�ƍl����悤�ɂȂ����Ƃ��A�ӂƁu�q�ǂ��̍��̎����́A���A���̂��͂Ȃ���ʔ����ƌ������ȁH�v�Ǝv������ł��B

��������A�q�ǂ��̍��̎����ǂ݂����Ǝv����i�������悤�ɍl����ς��܂����B����������A�������I�l�Ɏc��悤�ɂȂ�܂����B

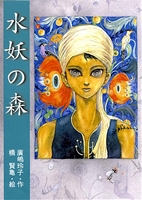

�u���d�̐X�v

��F�A�� ��q

�u���d�̐X�v

��F�A�� ��q

�G�F�����T

�o�ŎЁF��菑�X

���N�^�L�ƌ��̐����l�i���d�j���A���m��ʐ��������������ޖ��тŐS��ʂ킹�A�����E���[�̎x�z�ɋꂵ�ތ̖��̉���ɗ����オ��܂ł�`���A���ƈ����݂̖`���t�@���^�W�[�B

��S��W���j�A�`��������܂���܂����A�A����q����̃f�r���[��ł��B

�\�\ �q�ǂ��̍��̂����g��U��Ԃ邱�ƂŁA�{���ɖʔ�����i���������������ɂȂ�����ł��ˁB�A������́A�q�ǂ��̍��A�ǂ�ȍ�i���D���������̂ł����H�䂪�Ƃ͕ꂪ�ǂݕ������ɔM�S�������̂ŁA�G�{�Ɩ{�͏�����������ǂ�ł�����Ă��܂����B

�悭�o���Ă���̂�5���炢�̂Ƃ��Ɂw�z�r�b�g�̖`���x�Ɓw�i���j�A������x��ǂݕ������Ă��ꂽ���Ƃł��ˁB

�\�\ 5�Łw�z�r�b�g�̖`���x�Ɓw�i���j�A������x�ł����H�@����2��i�͏��w�Z���w�N���炢�ɓǂޕ��ꂾ�Ǝv���Ă��܂����B����ĕ�����Ȃ��͂Ȃ�Ȃ������̂ł����H���t�͂������ɓ�������̂ł����A���ꂪ�ƂĂ����͓I�ŁA�v���o�Ɏc���Ă��܂��B�����ǂ�ł�������w�i���j�A������x�͌Â���ŁA�����������G�h�}���h��U�f���邨�َq���u�v�����v��������ł��B���ꂪ���ɂ����������ŁA�������D���ł����c�c�B

��l�ɂȂ��āA�v�����ł͂Ȃ��A�^�[�L�b�V���f�B���C�g���ƒm�����Ƃ��́A�u�S�R�Ⴄ����Ȃ��I�v�Ɓc�c�ǂ��v���o�ł���(��)�B

�\�\ ��̈Ⴂ�ɋC�Â��Ȃ�āA���Ȃ�{��ǂ܂�Ă���̂�������܂��ˁB����l�̓ǂݕ���������A�ЂƂ�œǂނ悤�ɂȂ����͉̂����炢���������o���Ă��܂����H��l�ǂ݂�3�A4�N�����炢����{�i�I�ɂ͂��߂܂����B�߂��ɐ}���ق��������̂ŁA���Ԃ�����Ƃ����ɏo�����ẮA���낢��ȍ�i����Ă��܂����B

5�A6�N���̂Ƃ��͍]�ː에���́u���l��\�ʑ��v�ɂ͂܂��āA���w���ł͒r�g�����Y�́u�S���ƉȒ��v�Ɓu�d�|�l�E���}�~���v�ɂ͂܂��āc�c�B�ǂލ�i�͂ǂ�ǂ��l�����ɂȂ��Ă����܂������A���̊Ԃ��������w�͂����Ɠǂݑ����Ă��܂����B

�\�\ �������w�̒��ŁA���ɍD���ȍ�i�͂���܂����H

��������܂����A���{�̍�Ƃ���̒��œ��ɏՌ������̂́A�����K�q����́w��F���ʁx����͂��܂�u���ʎO����v�ł��B�����ǂƂ��ɁA�Ȃ�Ă�������i�ȂI�Ɗ������܂����B

�\�\ ���A�A����q����̍�i��ǂ�ł���q�ǂ��������A�u�Ȃ�Ėʔ�����i�ȂI�v�Ƃ��낢��ȃV���[�Y��ǂ�ł���̂��Ǝv���܂��B

�q�ǂ��̓ǎ҂̕�����u���͖{�������ł����B�ł��A�w�K�V���x��ǂ�A�ʔ�����������A�ǂ�ǂ�{��ǂނ悤�ɂȂ�܂����B����100�����炢�ǂ�ł��܂��v�Ƃ������莆���������������Ƃ������āA�����������莆�����������̂��A��҂Ƃ��Ĉ�Ԋ������u�Ԃł��ˁB

���A����q���A����̍����B

�\�\ �A�������g�����w�����炢���畨���������Ă����Ƃ��������������܂������A��ƂɂȂ肽���q�ǂ������ցA����������Ƃ��̃A�h�o�C�X���������狳���Ă��������܂����H

����������܂������A�v���������Ƃ��ǂ�ǂ����Ă������Ƃł��ˁB�����ɂ��͂Ȃ��̎킪����͂��ł��B����ƁA�����͂��߂Ă��A�����ɑ������v���������A�M���~�܂��Ă��܂����Ƃ�����Ǝv���܂��B����������A���̌�A��l���͂ǂ�����̂��H�@�N�Əo����āA�Ȃɂ�����̂��Ƃ������Ƃ��l���āA�ӏ������ł��ǂ��̂ŁA�Ō�܂ł��炷���������Ă݂�̂��I�X�X���ł��B

�\�\ �Ȃ�قǁB���炷�����ł��Ă���ƁA�r���ł��͂Ȃ����~�܂��Ă��܂����Ƃ�����܂��ˁB

���͂Ȃ���������������A��������ЁA�N���ɓǂ�ł�����Ă��������B

�\�\ ���I�@����͂��Ȃ�n�[�h���������̂ł͂Ȃ��ł����H�p�����������A�C���Ȃ��ƌ���ꂽ��ǂ����悤�c�c�Ǝv���܂���ˁB�ł��A�����ȊO�̐l�̖ڂɐG��邱�ƂŁA�����ł͋C�Â��Ȃ������A����ɑ���Ȃ��Ƃ���������Ă��炦���ł��B

�����f�r���[����܂ŁA��Ɩ��ɍ�i��ǂ�ł�����Ă��܂����B���ɖ��͌������ǎ҂������̂ŁA�����邽�тɂ������������݂܂����c�c�i�j�B

�\�\ ���炷�����l���Ă��珑���͂��߂�B��i��N���ɓǂ�ł��炤���ƂɊ����c�c����2���J��Ԃ��Ă�������A���A��O�̜A����q���a���������ł��ˁB�͂��B�����g�A���C�o���͂ǂ�Ɨ����Ƃ��������ł��I�@�ǂ����C�o��������ƁA��������I�Ƃ����C�����������オ��܂��B

����ƁA�������w�̐��E�ł�������i�A��Ƃ����܂�邱�Ƃ́A�ƊE�̊������ɂ��Ȃ���܂��B���̍�i��ǂ�ŁA�{�D���Ȏq�������A�ƊE������Ɋ��C�Â��B���̗ǂ��z���q���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

�\�\ �����g�̍�i�����łȂ��A�������w�S�̂̂��Ƃ��l���Ă���������̂ł��ˁB��������̃V���[�Y��ǎ҂͑҂��Ă���Ǝv���܂����A���ꂩ��ǂ�ȍ�i�������Ă��������ł����H

�����g�A����Ȃɂ�������̃V���[�Y���������Ă��炦���������Ǝv���Ă��Ȃ������̂ŁA���A���������肪�����ߖ��グ�Ă��܂��B����́A���܂œ��l�ɁA�q�ǂ��̍��̎����g���ʔ����Ǝv����i���A�撣���ď��������Ă��������ł��B

�\�\ ���肪�Ƃ��������܂����B