●詳しい“解説”あってこそ「原作・原話に忠実」

───『あかいくつ』を子どもの頃読んだことがあるのですが、赤いきれいな靴に心を奪われたばっかりに、みなしご同然の自分を助けてくれた老婦人の看病もせず舞踏会へ出かけ、おどりだした足が止まらなくなってしまうお話ですね。首切り役人に、足を切り落とされる場面が、すごくこわくて、印象的でした。

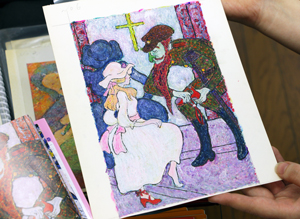

『あかいくつ』の原画。『かぐやひめ』と同じ梶秀康さんの絵です。

一緒に構想を練った、秋晴二さんも、アンデルセンの童話のなかで『あかいくつ』はぜひ入れるべきだと主張していました。アンデルセンは、デンマークの貧しい靴屋の家で生まれました。童話作家としての地位を得るまでは、とても苦しい暮らしだったといわれています。『あかいくつ』のなかで、少女は、キリスト教の大事な儀式「けんしんれい(堅信礼)」に、いけないとわかっているのに赤い靴をはいていってしまいます。自分の欲望を抑えきれなかった少女のお話に、アンデルセンの当時の信仰心があらわれているのではないでしょうか。

足を切られても、少女はなかなかゆるされない。「もういいだろう」と思って教会にいこうとするたびに、切った足が赤い靴をはいたまま、おどりながらあらわれます。この描写は、アンデルセンが書いた原作どおり、ほぼそのままです。

───巻末の解説で、アンデルセン自身が、自叙伝のなかで堅信礼のためにはじめて靴をもらった嬉しさについて書いていたと知って、なるほど、ここから『あかいくつ』が生まれたのかと納得しました。

お話が書かれた国の、当時の時代背景、宗教観、常識といったものが、童話をとおして、子どもたちに伝わっていきます。こうした世界観を抜きにして、お話を表現することはできません。

子どもがお話の世界を体験するために、原話に忠実につくるのは大切なこと。そして、きちんと解説するのもまた大切なことだと思っています。

今、「残酷だ」と思われるものはあまり理解されないし、避けられる傾向にありますね。たとえば『三びきのこぶた』は、イギリス民話収集家のジェイコブズが19世紀末に発表して、世界中に広まったものですが、二匹の兄さんこぶたをオオカミに食べられた弟こぶたが、知恵をしぼってオオカミのたくみな誘いから逃れ、最後にはオオカミをにえ湯に落として退治する痛快なストーリーです。

ノルマン民族の侵入におびやかされるイングランド人の心情をあらわした話ともいわれ、スリルとユーモア、生きるたくましさと知恵がぎゅっと詰まっています。ダイジェストにして一部書き換えてしまうのでは、本当のおもしろさは伝わらないのです。

『てんぐのかくれみの』は各地に伝わってきた<とんち話>、『かもとりごんべ』は<わらい話>。

何百年という長い年月を生き抜いてきた民話や昔話には、語り継いできた人々の知恵や願いがこめられています。人々の遺産ともいうべき、価値のある作品だからこそ、できるかぎり忠実に再現したい。「なぜこのようなお話なのか」を、読んだあとに、親御さんがちゃんと子どもに話してあげられるような情報提供として解説があってこそ、「原作・原話に忠実なお話」を、現代に残していけるのだと思っています。

───あらためて巻末の解説を読み、こんなに古いお話だったのか!とびっくりすることもありました。

はじめて知ることばかりで驚きの連続でした。

いちばん古いのは、イソップ童話『きたかぜとたいよう』ですね。イソップは、紀元前6世紀の中頃ギリシャに生存した実在の人物といわれています。今から2500年以上前に生まれたお話ということになりますね。

『きたかぜとたいよう』にはイソップ童話が12話収録されています。1話ごとに絵の雰囲気もちがうので、お話といっしょに楽しんでください。

───わっ、本当ですね。こんなところにもこだわりがあるのですね。

「ねずみのおんがえし」(『きたかぜとたいよう』収録)

「かえるのおなか」(『きたかぜとたいよう』収録)

「まちのねずみといなかのねずみ」(『きたかぜとたいよう』収録)

●子どもの心が成長する“一瞬”がある

───ひさしぶりに『あかいくつ』を読んで、当時子どもながらに、いろいろ感じたことを思い出しました。

大人になっても、印象的だったりこわかったりした絵本のことは、よく覚えているものですね。

こわいものを、きちんとこわく描くと、子どもはすごく覚えていますね。大人になるまで覚えています。

『みみなしほういち』は、ラフカディオ=ハーン(小泉八雲)が書いた怪談話で、もともと大人向けに書かれたものです。目が見えない琵琶法師の芳一のところに、夜な夜な平家の幽霊が来て、琵琶をひかせるため芳一を連れ出していく話。

長男は『みみなしほういち』を気に入って何度も読みたがったのですが、次男は、最後までこわくて聞けなかったんですね。耳をふさいで「やめて〜!」といって。

───お父さんの声で読まれると、よけいこわかったのでしょうね(笑)。

ええ。でも、いつだったか、次男がはじめて最後まで話を聞きとおせたときの、「ああ、こういうお話だったんだ」という納得とよろこびは、今でも覚えているそうです。

それはもう、心に残る一瞬だったのでしょう。たった一瞬で、子どもの心は大きく成長します。よろこびとともに、そのときの絵だとか、読んでいたわたしの声だとか、すべて覚えているそうですよ。

『みみなしほういち』は、日本画の画材で描かれています。絵をとおして、やさしい感じ、怖い感じ、楽しい感じ、かなしい感じをちゃんと表現する。そのためには、すべて同じタッチじゃなく、様々な絵の表現が必要です。

そして、こわいならば、こわいなりのちゃんとした解説も必要。「なぜこのようにおそろしいお話になっているのか」と。

琵琶法師はもともと目が見えない人がなることが多い職業でした。そういった史実にまつわる怪談話として、ラフカディオ=ハーンというギリシャ生まれの人物が、来日して島根の小泉節子という武士の娘と結婚し、節子から聞いた話をもとに、小泉八雲の名で40歳くらいのときに英文で書いた話です。せかい童話図書館のなかには、『みみなしほういち』と『ゆきおんな』が入っていますが、この2つがいちばん有名なお話ですね。

───(ライター):『ゆきおんな』と『みみなしほういち』をはじめて読んだ6歳の娘が、「せなかがぞくぞくっとした!」と真剣な顔でいっていました(笑)。すごくおもしろかったそうです。

『ゆきおんな』も『みみなしほういち』も、外国生まれの人物が書いた日本のお話として、やっぱりひとあじ違う雰囲気がありますよね。ラフカディオ=ハーンの力だと思います。こわいけれど、ただこわいだけでなく、人生を感じさせる哀れさや美しさ、世界観がにじみ出ているのは、さすがだなと思いますね。

この2冊は、原文の英語に直接あたって、文章の表現を確認しました。

───ありとあらゆる資料にあたって、「せかい童話図書館」全40巻は生まれたのですね。

最後に、これから読んでみようかなという絵本ナビの読者へ向けてメッセージをおねがいします。

40巻のラインナップを見ると、親御さんは1巻から順番に読んでいきたいと思ったり、昨日読んであげた本とは別な本を、きょうは読んであげたいと思うかもしれない。でも、どうかそのタイミングは子どもにまかせてあげてください。

子どもが1冊、気に入ったお話を見つけたとき、その子は想像力のつばさを広げて、わくわくして、読んでもらうのを心から楽しみにしています。その心を、親御さんは大事にしてあげてほしいなと思います。

こわい話を無理に最後まで読むことはないし、かといって、あえて避ける必要もないのです。子どもの様子を見ながら、子どもにあわせて読んであげてほしい。子どもの心は、一瞬で成長します。

お話をとおして、その一瞬に出会うことができたら、それはとてもしあわせなことだと思っています。

原作・原話に忠実、そして多様な絵と、ラインナップにこだわりぬいた「せかい童話図書館」をぜひ親子で楽しんでください。

───ありがとうございました!

記念にパチリ。

●編集後記

「せかい童話図書館」をつくりたい一心で、31歳のときに独立起業したこと。幼い頃父親に毎晩お話を読んでもらったときのよろこびがスタートだったと、目を輝かせるようにして語ってくださった酒井義夫さん。刊行40周年をむかえたことに、特別な思いを感じていらっしゃるようでした。

約2時間半のロングインタビューのなかで感じたのは、昔話や童話の本を大事に作り続けていかなければ、今後ますます子どもたちは手にとる機会がなくなってしまう、残していかなければいけないという信念でした。

制作当時においても、原話に忠実にするために、日本の昔話・民話は各地方につたわってきたものを可能なかぎりすべて検証したうえで「せかい童話図書館」におさめる話を決めたのだそうです。

今では、幼いときに読んだこのシリーズが忘れられないと、多くの方がいずみ書房のホームページをたずねてくださる、親子2代で読んでくださっているのだと笑顔で話してくださいました。

「せかい童話図書館」全40巻を贈られたお子さんにとって、その出会いは、きっと一生の財産になることでしょう。

心に残る昔話・名作童話がラインナップに揃った、個性的な全40巻シリーズを、みなさんもじっくりご覧になってみてくださいね!

インタビュー:掛川晶子(絵本ナビ編集部)

文・構成:大和田佳世(絵本ナビライター)

撮影:所靖子(絵本ナビ編集部)

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪