───巻頭ページで紹介されている様に、魚は脊椎動物の中で最も多い3万2000種もいるそうですが、その中から、約1400種を選んで、約200ページの中にまとめるのは大変な作業だったのではないですか?

NEO「魚」監修者の北里大学名誉教授・井田 齊先生

掲載種のセレクトはぼくだけでなく、編集者も含めて、図鑑に関わった皆さんの総意で選んでいます。新しく発見された種はなるべく紹介したいし、進化の過程を考えると主要な種は押さえておきたい、マニアックなものばかりでなく、子どもたちが観察の対象としているような飼育できる魚も多く入れたい…と、いろんな人たちの意見が合わさって、約1400種にまとめました。

───すべての魚について伺いたいのですが、それは難しいので…。ページをめくりながら気になっていたのですが、特に面白い名前を持つ魚を紹介してください!

ぼくの専門はサケ科の魚なのですが、「ナガレモンイワナ」は面白い名前だと思います。

───ナガレモン? すごくアウトローな魚なんですか?

そう思いますよね、でも漢字で描くと「流紋」。暗色の流水形の文様が特徴で、滋賀県や中部地方の源流部にしか生息していない魚です。

───なるほど、面白いです! 他にはありますか?

暖かい地域の浅い岩礁やサンゴ礁に棲む「オヤビッチャ」という魚もユニークな名前だと思いますが、由来はなんだと思います?

───オヤビッチャ…?? 親? びっちゃん…??

これは沖縄の言葉で「綾(文様)が走る」という意味の「アヤビッチ」から来ていると言われているんです。何でそんな名前がついたのか、不思議に思った記憶があります。あと、未だに名前の由来が謎なのが、「アバチャン」。

───アバチャン??

───「オジサン」という魚もいるって聞きましたが、その仲間…ということはないのでしょうか?

オジサンはヒメジ科ですね。オジサンと同じグループにはヨメヒメジとオキナヒメジなどもいます。

───オジサンにヨメにおじいさん…。考えれば考えるほど名前をつけた人の気持ちが知りたくなりますね。図鑑に掲載されている魚の写真がとてもきれいで、見やすいことも『魚』の特徴だと思いました。

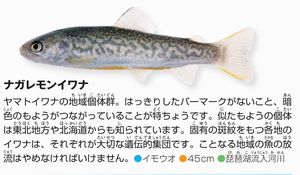

64ページのコラム「イワナ属とサケ属の違い」

───色鮮やかな魚はやはり、健康的な証拠なのでしょうか?

鮮やかさと言うよりも、色がはっきりと分かる個体の方が健康であり、強いとされています。深海魚など海中深くに暮らす魚は、太陽の光が届きませんから、色のない灰色が特徴です。反対に水の透明度の高い南の海にすむ魚は、相手への信号になるカラフルな色をした魚が多いです。

───え? ケンカの強い魚に共通の色があるんですか? …赤とか?

正解は、黄色です。「オレにケンカを売っても勝てないよ」とアピールしている色が黄色なんです。

ケンカに強いチョウチョウウオのなかま

───そうなんですね! そういうことを知ると、ますます魚に興味が湧いてきますね。

NEOの「魚」を通して伝えたいと思うのは、特定の魚に興味を持ってもらうことではなく、種の多様性です。なぜ、魚は約6万種といわれる脊椎動物の中でも半数の約3万2000種もいるのか、水中で、その多様性がなぜ必要か…というところに疑問を持ってもらうためにこの本が役立ってもらえたら嬉しいです。

───井田先生は、北里大学の海洋生命科学部の名誉教授であり、サケ・マス研究の専門家としても有名ですが、魚に興味を持ったのは何才ぐらいのときでしたか?

ぼくは東京都練馬区で生まれ育ちました。当時、家の周りは自然ばかりで、田んぼでオタマジャクシを獲ったり、ザリガニを釣ったり、昆虫採集をしたりするのが遊びでした。戦前は食料がひっ迫した時代だったのでこれらの遊びは食料調達も兼ねていました。そのあたりが今に続く魚のことを知りたいと思った原点だと思います。

───ソラスズメダイ、131ページに載っている青い色がとても鮮やかな魚ですね。

───大学ではどんな魚に出会ったのですか?

───カクレクマノミといえばディズニー映画『ファインディング・ニモ』のキャラクターにもなった、メジャーな魚?! 当時はまだ未知の魚だったんですね!

───どちらも熱帯地域に生息する魚ですよね。研究者になってからも熱帯魚の研究を続けられていったのですか?

魚の研究者になってからは、イワナやヤマメが好きになりました。彼らは環境が悪いときはじっと耐えていて、環境が改善されたら卵を産んで一生を終える。渇水時には成長を止めて、環境条件が好転した時にグッと成長して子どもを残す魚なんです。そういう生き方に惚れました(笑)。

海から渓流まで…さまざまな環境の魚を調べている井田先生

66ページ「サケのなかま」

───熱帯から、渓流へ…幅広いですね! 井田先生は、長年サケ科の研究もされていると伺いましたが、いつごろからスタートしたのですか?

ライフワークとなるサケ科の魚と出会ったのは1970年でした。ちょうど仕事で岩手に訪れていて、川に帰ってくるサケを見たとき、親の個体差に疑問を持ったんです。

───ということは、もうずいぶん長い時間、サケ科の研究をされているんですね。先生が夢中になるサケ科の魅力って、どんなところなんでしょう?

今も続いていますから30年以上になります。

───たしかに、サケのような柔軟性を持ちたいものです…。こういう不思議な魚の生態の話は、なかなか知る機会がないですよね。

小学生に向けたワークショップを各地で開いています

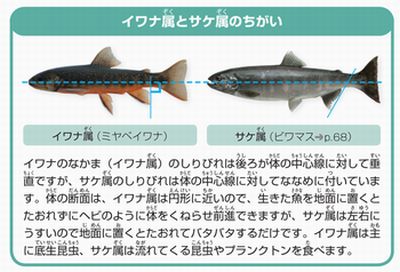

───63ページのコラムにも、「イトウやタイメンは消える運命?」というショッキングな内容が紹介されていますね。

ぼく自身、サケ科の環境をタイメンから学んだことが多いので、未来を担う子どもたちの手でこれらの魚を守ってほしいと思います。

───今回の図鑑では井田先生が発見した、ムカシウナギが掲載されているとか! どういう経緯で発見につながったのですか?

「ムカシウナギ」はこの新版から「NEO」に登場!

ムカシウナギは体が平べったく短くて、尾ビレがほぼ独立しているなど、今のウナギ目、約820種と白亜紀の化石種が失った多くの特徴を残している非常に珍しい魚です。

───2億年以上前に分かれたウナギ類の新種を発見するなんて、すごい事ですよね! ムカシウナギと名前をつけたのは井田先生なのですか?

───先生はNEO「魚」の監修を旧版以来、続けられているそうですね。先生の教え子の中には、前の「魚」の図鑑を読んで研究者を目指した子もいるのではないですか?

60年前に初めて小学館から出版された「魚貝の図鑑」

この図鑑を夢中で読んでいたそうです。

そうですね。そういう学生も少しずつ入ってきています。

───そうやって、図鑑の歴史が紡がれていると思うと、とても感慨深いですね…。絵本ナビでもさらに頑張って子どもたちに紹介していきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。

実はぼくは、魚の図鑑を作りたくて、小学館に入社しました。旧版では、魚の担当になることができなかったのですが、新版NEOの「魚」を担当することができ、長年の夢がかないました。新版にあたり、魚の多様性をより強く印象づけたいと思い、旧版よりもおよそ300種多い約1400種を掲載することができました。

インタビュー: 竹原雅子 (絵本ナビ編集部)

文・構成: 木村春子(絵本ナビライター)

![[特集] 戦争と平和の絵本](https://www.ehonnavi.net/_img/ehonnavi_top/kikaku_1446_300x60.jpg)

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪