●2002年「点字つき絵本の出版と普及を考える会」発足

───岩田さんが「てんやく絵本ふれあい文庫」を開いたのが1984年、それから18年後の2002年、「点字つき絵本の出版と普及を考える会」ができたそうですが、この会はどのような経緯で作られたのでしょうか?

岩田:子どもにてんやく絵本を読んでいた頃、一緒に図書館に行ったんです。子どもが読みたい絵本を手に取って見てみると、点字がついていない。これでは私に読んでもらえないと思って、子どもが図書館司書の方に言うんですよ。「おばちゃん、これに点字つけてぇや! ぼく、お母ちゃんに読んでもらうねんから」って。それまでの私は、図書館に私が読める本がないということに疑問を持っていませんでした。でも、子どもの一言を聞いて、ハタと気がついたんです「図書館は地域のみんなにサービスを提供するところなのに、目の見えない私が利用する絵本がない。これはおかしい」と。目の見える人と見えない人両方が利用できる本を置いてほしいと思ったんです。

───なるほど……。

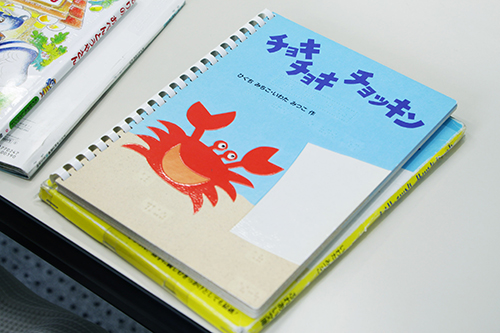

岩田:でも、図書館にそれを広めていくには、手作りのてんやく絵本ではダメでした。やはり、印刷出版の形をとって、書籍流通に乗せないと、公共施設は扱えないんです。どうしたら、図書館にてんやく絵本を置いてもらうことができるだろう……。長年考えて至った、ひとつの結論が点字つきの絵本を出版を進めることでした。ちょうど、同じころ樹脂インクで点字を盛り上げる印刷技術を持っている会社の方と知り合ったので、その方に力を貸してほしいとお願いをしました。そうして2年の歳月をかけて出版したのが『チョキチョキチョッキン』(ひぐちみちこ、いわたみつこ/作 てんやくえほんふれあい文庫刊、こぐま社発売)です。1996年のことでした。

───これが、日本で初となる、フルカラーの点字つき絵本なんですね。

岩田:おかげさまで、この絵本は8000冊ほど売れました。この手の本としては多いほうだそうです。ただ、私にはこのフルカラーの点字つき絵本にもうひとつ別の思いを込めていました。それは「見えない人たちも絵本を必要としている。この絵本のように工夫してもらえれば、見えない人も見える人も一緒に楽しめる」ということを子どもの本の関係者の方々に分かっていただくことでした。

───『チョキチョキチョッキン』を出した後、ほかの出版社さんからも声が上がったり、点字つき絵本が出版されることはあったのですか?

岩田:いいえ。やはり、点字つき絵本を出すことは労力もコストもかかることなので、なかなか周りが変わることはありませんでした。でも、この頃、児童書出版社さんの中には、「点字つき絵本」のようなバリアフリーの絵本を出版している出版社さんが何社かありました。次は、その出版社さんに「点字つき絵本」に対する思いや今後の希望を聞きたい……と思い、呼びかけを行いました。

───それが、「点字つき絵本の出版と普及を考える会」の発足のきっかけなのですね。会には主に、どのような方たちが参加しているのですか?

岩田:バリアフリー絵本を出版している出版社の編集者さん、印刷会社さん、書店員さん、点訳ボランティアの方、作家さん、画家さん、デザイナーさん、研究者の方など、立場も年齢まちまちです。小学館さんのご厚意で会議室をお借りして、年2回、メンバーが集まって、最近の状況や点字つき絵本出版に向けての経緯を話すなど、交流を重ねてきました。でも、なかなか新しい点字つき絵本の出版には結びつかなくて……。そんなときに出会ったのが、印刷会社を営んでいる、田中産業株式会社の田中さんでした。

───田中さんは岩田さんとは異なるアプローチから、バリアフリー絵本を発信し続け「ユニバーサルデザイン絵本センター」を運営されていますね。

田中:私たちはもともと、絵本や雑誌の付録に使われる、厚手の紙にカラー印刷をすることを得意としていました。そのなかで、もっとほかの印刷技術にも挑戦しようと思ったとき、出会ったのが「シルク印刷」でした。

田中産業株式会社代表取締役で、「NPO法人ユニバーサルデザイン絵本センター」の理事も務める田中裕さん

───シルク印刷とはどういうものですか?

シルク印刷とは、紙の上にシルクスクリーン用の版を置いて、その上からインキを下の紙の上に載せる技術です。インキはUV樹脂で、出来るだけ厚く(0.3mm以上)載せて点字を印刷します。この技術を何かに応用したいと思ったとき、頭に浮かんだのが点字つき絵本でした。以前から、ボードブックタイプの絵本を印刷する技術は持っていたので、さらにシルク印刷を施し、視覚障がいの方も楽しめる作品ができるのではないかと思ったんです。

───発想してから実現まで、どのくらいかかりましたか?

田中:シルク印刷での点字絵本にチャレンジしたのが1998年ごろ。2000年には、厚手の紙に点訳を印刷した絵本のサンプルが出来上がりました。しかし、それは紙のセレクトが悪く、製本をしたとき、対向ページに点字が移ってしまうなど、完成度は低いものでした。なので、製本から考えなければ……と、試行錯誤を繰り返し、「じゃばら製本方式」に至ったんです。

───このじゃばら製本は、現在流通している点字つき絵本の中でも、一般的な形だと思います。田中産業さんは、「NPO法人 ユニバーサルデザイン絵本センター」を設立し、点字つき絵本を発売していたのですね。

田中:そうです。現在では20冊のバリアフリー絵本を出版しました。「点字つき絵本の出版と普及を考える会」に参加したのは、ユニバーサルデザイン絵本センターを設立してから7年ほどたったとき。私たちはNPO法人として会員に向けて絵本を作って販売していたのですが、もっと多くの人にバリアフリー絵本の存在を知ってほしいと思っていたときでした。それから、岩田さんや出版社のみなさんと情報を交換し合って、一冊でも多くの点字つき絵本が世に出てくれるよう、シルク印刷と製本技術を向上していっています。

こぐま社・関谷:田中産業さんから、じゃばら製本のことを聞いたとき、一番に思ったのが、「今よりも価格を抑えられる」ということでした。なぜなら、点字つき絵本を一般の書店に流通させるとき、一番ネックとなるのが、本の価格が高くなってしまうということでした。どうして高くなってしまうのか……。いろいろな理由がありますが、ひとつは印刷の問題です。点字つき絵本は、通常の4色のカラー印刷の上に、先ほど田中さんがおっしゃっていた、シルク印刷をもう一版作ります。その時点で印刷コストが上がります。

───たしかに、1回分印刷代が多くかかりますね。

こぐま社・関谷:でも、それよりもコストがかかるのが製本だったんです。

───製本ですか?

こぐま社・関谷:当時、点字つき絵本の製本の主流はリングで綴じる以外方法がありませんでした。このリング綴じは通常の製本より桁違いにコストがかかってしまうのです。それが、点字つき絵本が高価になってしまう一番の問題でした。

偕成社・千葉:田中産業さんが会に参加するようになって、じゃばら製本のことを聞き、このコストの問題に少し光が差したように思いました。でも、我々編集者は、「本は綴じられているものだ」という先入観があって、なかなか、じゃばら製本の採用に踏み切ることができなかったんです。

小学館・北川:そこで、ともかく実際に市販の点字つき絵本を出版してみようということになったのが会発足から5年たった2007年のことでした。

───じゃばら絵本が、書店で販売されるはじめの一歩になる作品ですね。

次回記事では、「絵本点字つき絵本の出版と普及を考える会」に参加している出版社の編集者さんより、それぞれの会社で出版されている点字つき絵本について、じっくりお話伺いたいと思います!

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪