●子育てへの悩みを抱える中で、アートセラピーと出会いました。

───Akatsukiさんは2009年ごろからチャイルドセラピーの勉強を始め、アートワークセラピストの資格を取り、活動されているとのことですが、何かきっかけはあったのでしょうか?

きっかけは、子育てで悩みを抱えていたことです。私は美大時代に幼稚園の絵画教室の先生やおもちゃの実演販売のアルバイトをするなど、子どもが大好き! 子どもたちも私のことが好き! と思っていたんです。しかし、いざ我が子の子育てがはじまってみると、我が子の気持ちがさっぱりわからなく、育児に行き詰まりを感じる日々が続きました。そんなとき、仕事のジュエリーに関する資格を探していた中で出会ったのが「チャイルドセラピスト」でした。今、やるべきはこれだ、と閃きました。そこで、発達心理学、アートセラピー、プレイセラピー、箱庭療法、音楽療法などを総合的に学べる講座を受講したんです。

───受講することで、ご自身やお子さんに何か変化はありましたか?

当時、3歳だったうちの子が、アートセラピーで私が描いた絵を見て、私の服の中にもぐりこみ「ママのおなかのなか!」と言い、その日を境に癇癪を起こすことが減るということがありました。言葉の遅い子だったので、なぜ、そんなボキャブラリーがあったのか、今でも不思議です。それまで、私の手を振りほどいて逃走していた子が、不安な場面や眠る前に、服の中にもぐりこんだり、ハグをすると落ち着くようになり、親子のコミュニケーションが劇的にスムーズになりました。この体験が「たねのワーク」の原点です。アートセラピーの力を実感し、勉強を深めていきました。今は、医療現場での心のケアである、クリニカルアートセラピーを学んでいます。

───子育ての悩みの中で、アートセラピーと出会い、Akatsukiさんご自身も救われたのですね。

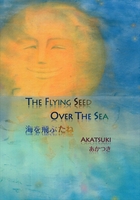

はい。子どもと一緒にアートセラピーをすることで、我が子との意思の疎通が図れるようになり、育児が格段に楽になったと感じました。でも、今思うと、変わったのは子どもだけでなく、母親である私も同じだったんです。アートセラピーを通じて、私の気持ちに余裕ができ、子どもを受け入れる準備ができたことで、我が子を怒る機会も減り、自然と良い方向へと気持ちが循環していくように思いました。実体験として体験できたからこそ、悩みを抱えている多くの親子へ、このアートセラピーを伝えたい。そのために『海を飛ぶたね』を作って、多くの方にアートセラピーについて、知ってほしいと思うようになりました。

───アートセラピーを通したご自身とお子さんの体験と、長年作りたいと思っていた絵本への思いが、今回の作品につながったのですね。子育て中にお子さんへ絵本を読むことはありましたか?

はい。私も子どもの頃、本が大好きで、図書館から寺村輝夫さんの「ぼくは王さま」シリーズ(作:寺村輝夫 絵:和歌山静子 出版社:理論社)を借りてきてはクスクス笑いながらずっと読んでいた記憶があります。一番繰り返し読んだ絵本は学級文庫にあった『おしいれのぼうけん』(作:ふるた たるひ たばた せいいち 出版社:童心社)でした。

大人になって、子どもが生まれたことで、また絵本を読むことができると、子どもの頃はできなかった「大人買い」をして、子どもと一緒に楽しんでいました。

───お子さんはどんな作品が好きでしたか?

やはり、ロングセラー絵本はとても気に入って読んでいました。特に好きだったのが五味太郎さんの『きんぎょがにげた』(福音館書店)。それと、宮沢賢治の『竜のはなし』(絵:戸田こうしろう 出版社:戸田デザイン研究室)。このおはなしは、とても美しくて、悲しいので、私は読むたびに泣いてしまうのですが、親子でこのおはなしが大好きなので、何度も読んでいます。

───『海を飛ぶたね』もお子さんと一緒に楽しまれているのですか?

そうですね。我が子は作者の私以上にこの作品の本質を見抜いているのではないかと思います。例えば、私の生き方を変えねばならない、辛い出来事があったんです。来る日も来る日も悶々として涙している、そんな私の姿を見て、子どもが「ママにとって、その出来事はカラスなんじゃない?」って言ったんです。「カラスが連れて行ってくれたから、ママは自分の本当の場所に行けたんでしょう」って。その言葉を聞いて、「本当だ、私、自分で作ったはなしの意味を子どもに教わっている」と目からうろこが落ちたような気持になりました。

───絵本の本質をお子さんの方がしっかりつかまれていたんですね。

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪