●子どもも大人も夢中になる!よみきかせの新定番

- (デジタル)やさいのおなか

- 作・絵:きうち かつ

- 出版社:日本出版販売

「これ なあに?」白黒で描かれた絵は、身の回りにある野菜や果物のおなか(断面)やせなか。レンコン、イチゴ、白菜・・・。みたことあるような、ないような、不思議な形-。いくつわかるかな? 絵本アプリ『やさいのおなか』は、絵本『やさいのおなか』と『やさいのせなか』と『くだものなんだ』の3冊を1つにしたデジタル絵本です。電子書籍のメリットを生かし、紙の絵本ではできなかった表現や遊びを取り入れました。一人でも二人でも読んで遊べます。また大勢の前でスクリーンに上映すれば、おはなし会も開催できます。幼児から大人まで、だれもが楽しめるように工夫を凝らした作品です。

───アプリ版の『やさいのおなか』の原作の3冊、『やさいのおなか』『やさいのせなか』『くだものなんだ』は、自然に子どもとの掛け合いが楽しめて、おはなし会やよみきかせの定番として大人気の作品。どのような思いで、アプリ版に挑戦されたのでしょうか。

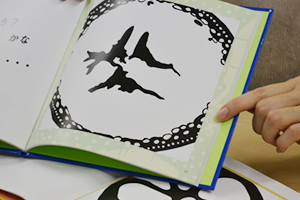

正道寺:原作者のきうちさんが、よみきかせで大事な事は、「間」なんだと教えてくださいました。この作品は、「間」をとても大切にしています。この作品を絵本アプリにすることで、子どもとの距離感をしっかりと受け止めて、ちゃんと「間」をとることができる、そんな絵本アプリを作れるのではと考えました。原作の絵本には、きうちさんのたくさんの遊び心が隠されています。例えば、その答えのヒントをページの枠に、さり気なくデザインとして載せていたりするんです。

目を凝らしてデザインをよく見てみると・・・

お猿さんがこっそり。こんなところにもヒントが!(↑)

───バナナのおなか(断面図)のページを見てみると・・・、あっ、本当ですね。お猿さん発見しました!どのページにもアイデアたっぷりの小さいヒントが隠れているんですね。

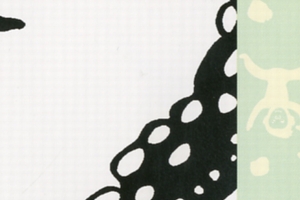

これなあに?ヒントは皮が緑、中身は赤

正道寺:そういった作家さんのちょっとした遊び心を、デジタルの中でも表現したくて、断面図を触ると、答えの果物や野菜の中身や皮の色が背景に現れるようにしています。例えば、スイカだったら、赤の背景に枠が緑色になっています。触らないと気づかないと思うのですが、こういう細かい部分も再現しています。ここでこだわったさり気なさは、きうちさんが絵本でこだわった部分と通ずると思います。

───本当に、いろいろなところにヒントが隠されているんですね。それを見つける楽しみもありますね。その他で、原作にはない絵本アプリのみどころは、どんなところがありますか。

正道寺:アプリ版では、野菜や果物(答え)から、断面図(問い)を想像する事ができます。これは大人にも相当難しいです。ワークショップでも、わからない大人の方が多いですね。

イチゴとたけのこは、どんなおなか(断面図)かな?

ジャーン!!全然想像と違ってました(笑)

───いざ、野菜の断面図を描いてくださいと言われると、全く思い出せないです。 簡単なようで難しいですね。これは、大人もかなり楽しめますね!

瀬古:この絵本アプリを使って、親子で一緒に悩んで遊んで欲しいですね。

正道寺:他には、「あそぶモード」の中に、「せなかであそぶ」があります。断面図のアイコンが並んでいる中に、「?」があるので、実際に画面をこすって、浮き出てくる野菜や果物の「せなか」を当てる事ができます。

───デジタル画面なのに、指でこすってみると、実際にこすっている音がして、野菜の皮が、浮き出てきますね。色鉛筆で紙をこすっているみたいな、アナログ感がありますね。

「あそぶモード」には、遊び心がいっぱい!

クレパスを使っているみたいな不思議な感覚!

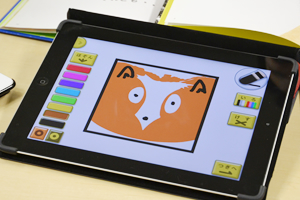

正道寺:この作品自体は、正解を当てることだけが目的じゃないんです。それが子どもたちにとって何に見えるかが、とても大切なんじゃないかと考えています。果物の断面図が、車輪に見える子がいても、お花に見える子がいても、どちらでも良いと思うんですね。ワークショップでは、子どもたちは断面図を使って自由に描いてもらっています。

瀬古:お子さんに描いてもらうと、本当に上手で、大人が思い付かないような、いろいろな発想を見せてくれるんですよ。

断面図を使ってお絵かき。あっという間にライオン!

もともとは「柿」の断面図。これなーんだ?

───子どもの発想を育てる、「何に見えるかが大事」という視点はとても大切な事だと思います。今回、ご紹介いただいた『まり』と『やさいのおなか』は、デジタルとは思えない程、 大変手が掛かっている作品だと思うのですが・・・。

正道寺:「絵本アプリは、意外と面白いこともできるんだね」と言ってもらえるように、多少大変でも良いものを作りたいと考えています。そういう意味では、この2作品は、原作の作家さんと一緒に作り上げた作品だと思います。『まり』の谷川俊太郎さんには、紙の絵本をデジタル化やアプリ化することに対して、全然抵抗はない、そこから新しい発想が生まれてくるのが大変面白いと、おっしゃっていただいて、その言葉にはとても勇気付けられました。作家さんは、ご自分で思い描かれた世界を、紙の上で100%表現されています。ただ、デジタルならではの表現を利用してみたり、その世界で遊んでみるなど面白い展開ができる作品もたくさんあると思うんです。作家さんには、「その可能性があれば、是非試してみませんか」とご提案しています。

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪