●ト書きに書いてあること、書いてないこと

───内田麟太郎さんの「ト書き」は、具体的にはどんなふうに書いてあるんですか?

西村:最初の場面は【運転手はニンゲンのおじさん。行き先は『あちら』になっている】とか。【絵の中に吹き出し】とト書きで書いてあるんですよ。

───ト書きにないものを西村繁男さんが絵に入れたところは、どこですか。

西村:「のりますよ のりますよ。こどもも こぞうも のりますよ」の場面で、【「わたしも こぞうよ」(子象も混じって乗り込む)】とト書きがあるんですけど。じゃあ、「こぞう」つながりで噴水のしょんべん小僧の像を入れてみようとか。この後ジェットコースターのてっぺんにいくから、「こどもランド」の宣伝看板をさりげなく描き入れたりね。

原画をよく見ると、たしかに奥には噴水の小僧が……!

───「のりますよ のりますよ。むしばのむしも のりますよ」の場面は、カブトムシやカマキリが乗り込みますが、虫の種類の指定はあったんですか?

西村:ト書きは【池の畔の駅。池には滝が落ちている。乗ってくる虫たち。カミキリムシは虫歯らしい】だけですね。他の虫はいろいろ考える。

内田:どんな虫かまではト書きに書かないよね。そこは画家の仕事だから。ダンゴムシは後ろの文章に出てくるけどね。

原画に描き込まれたカマキリ、トンボ、毛虫、チョウチョ、カブトムシなどは西村さんのアイディア。

西村:おばけが乗り込んでくる場面も、内田さんは何も書いていないけど、ぼくのほうで、洋館風の壁にツタが生えているようなものにしようとか。高いところに登る恐怖の前の場面だから、おばけたちが楽しそうにじゃんけんなんかしてたりね。にぎやかにするためにいろいろ考えるんですよ。前の場面で乗り込んできたひとたちの車両がちょっと奥に見えるしね。

「のっちゃうぞ のっちゃうぞ。こわいおばけも のっちゃうぞ」(『とろ とっと』より)

───ジェットコースターのように登りはじめると、おばけたちがうろたえて「お、おばけにはこわいものなんてないからな」「お、おばけには ダ、ダンゴムシだってへっちゃらだからな」……。ダンゴムシが、虫の車両から、だんだん後ろのおばけの車両に移動してますね(笑)。

西村:ここは、こわがってるおばけたちと、楽しんでいる子どもたちとを描き分けようと思って描きました。

内田:ト書きって言ったって大したことないのよ。何も書かないとわけがわからないから書いてるだけで。西村さんがふくらませていくから、絵があたたかくなるんですよ。

(編集者):西村さんはだいたい内田さんの原稿を一読されて「わかった、こういう感じね」とおっしゃるんです。少ないト書きでも、西村さんには内田さんの意図がわかるみたいなんですよね。後から西村さんの描かれた絵を見て、ようやく「内田さんの意図はこういうことだったのか」と私たちもわかることがあります。

───やっぱり互いに通じ合う何かがあるんですね。

内田:てっぺんに行ったときの、「ぴた」「しーん」。こういう空気感も西村さんと作る絵本でははじめてだよね。

原画に漂う、のどかな空気と、トロッコ電車がくだりはじめる前の緊張感……。

───このあと「ゴー」「ダー」とトロッコ電車がくだりはじめ、「やめてー」「ころさないでー」とおばけたちが情けない顔でトロッコにしがみつくシーンがおもしろかったです!

乗客たちの様子に注目! 向こう側の海に氷山が浮かんでいるのもこの場面のポイント。

●落書きみたいな線の魅力

───こうして原画をたくさん見せていただくと、あちこちに発見があって楽しいです。

内田:「ゴー」「ダー」とかいう文字は何で描いてるの?

西村:色鉛筆。吹き出しの枠も色鉛筆だね。

原画の「ゴー」をアップで見ると……?

吹き出し内のセリフは細いペンで、枠は色鉛筆で描いたそう。

西村:『ようちえんがばけますよ』の原画は和紙に筆描きだったけど、今回は漫画風の吹き出しを描くなら、枠は筆描きじゃないなと思って、水彩紙にペンや色鉛筆もけっこう使って描いてる。文字も、ちょっと強い線が欲しかったから、ペンで重ねて描いてるのよ。

内田:へえ。筆で文字を描くなら、端っこがこんなふうに角が立たないから、どうしたのかと思ってた。文字の角立てって、版下描くときは先に筆で描いて、ホワイトで切っちゃうのよね。

───内田さんは、絵本の仕事をはじめる前、看板を作るお仕事もされていたんですよね。

西村:そうそう、内田さんも看板で文字描いてたからね。

一応、写植の文字見本をいくつかもらったんだけど、全部の文字はなかったから、ない文字は適当に作った(笑)。

内田:私ならインスタントのレタリング使っちゃうな。

やっぱり今回、ペン描きがいいよね。緑の葉っぱとか小石の砂利が、いい加減に描いてるみたいでいい線だなと思ったんだよなあ。

緑の葉っぱの線。

電車の傍の小石も。

西村:葉っぱや小石をペンで描いたのは、落書きみたいな線を描きたかったから。ぼくは会議のときなんかによく落書きをするんだけど、後から見ると、落書きの線っていいんだよね。何も意図していないぶん、のびのびしてる。本当は絵本も全部落書きで描けたらいいんだけど、それじゃ絵本として成り立たないから(笑)。

───今回、特に内田さんが驚かされた絵はありますか。

内田:「おれは おおもりだ」の丼飯。びっくりしたよねえ。若い人は「てんぷくトリオ」なんて知らないでしょう。「びっくりしたなぁ、もう!」のコントみたいな口のまわりの青ひげ! あれはおじさんが見たら喜んじゃうよね。有田焼みたいなおしゃれなどんぶりじゃないよね、やっぱり。

原画全景。

内田さんも注目したインパクトたっぷりの丼飯。「おれは おおもりだ」

西村:そんなに深く考えてなかったんだけど(笑)。箸を持たせたり、着物の感じはぼくのアイディアです。

内田:「かえるでんしゃであろうか」ってここも文字だけ見たらかえるは1匹でもいいのよ。でも何匹かいて、かえるの銀の笛(*)が聞こえてきそうな場面でしょう。またトノサマガエルが妙にリアルで艶かしいんだな。アカガエルもアマガエルも……これはかえる好きな人が見たらわかるよ。

*齋藤信夫が作詞した童謡「蛙の笛」には、「あれは 蛙の 銀の笛」という歌詞がある。

内田さんのト書きにはなかった、複数のかえるが笛を吹く姿を描きこんだ西村さん。「この絵は、かえる好きな人が見たらわかるよ」と内田さん。

西村:内田さんをどうやって喜ばせようかと思って描いてるから。絵を見せるとだいたい褒めてくれるからね。

●「どなたも どうぞ」

内田:「やられたな」と思ったのは最後の岩の場面ね。ト書きでは、沿線の岩が「ぼくも のりたいなあ」と思っているだけだったんですよ。ところが西村さんは「どなたも どうぞの でんしゃです」だから、岩ものせてあげたいって言うんだよね。そうかと思って、私が頭に浮かんだのは岩が座ってる絵だったの。でも出てきた絵を見たら、車両全体にまたがって岩が寝そべってるでしょう。うわ、こっちのほうが絶対いいなと思ったね。

岩も電車にのっちゃった!西村さんのアイディア。

西村:実際に岩がトロッコ電車に乗るのはむずかしいから、想像の世界なんだけどね。「どなたも どうぞ」なのに岩が乗れないのはおかしいじゃない。

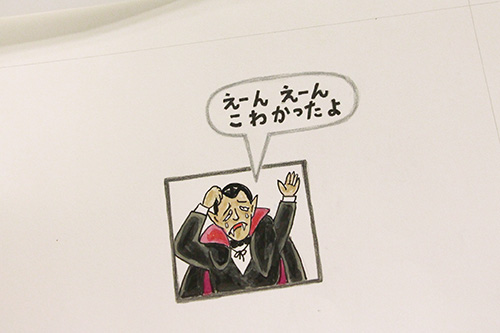

でも内田さんのト書きの通り【泣いているドラキュラ】で終わるのも捨てがたかったから、岩のあとの、最終ページの奥付の上に入れたよね。

こちらは内田さんのト書き通り。

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット