●ユーモラスな変身と、探し絵の魅力

───『おかしになりたいピーマン』につづき、新作の『おもちゃになりたいにんじん』のにんじんちゃんは、気の強い感じが伝わってきますね(笑)。ピーマンとは違う、また別のかわいさです。

「わたしのことが きらいだなんて、しつれいしちゃうわ!」(『おもちゃになりたいにんじん』より)

女の子ってけっこうおませで、3歳くらいでもう一人前だなと感心することも多いです。そういう子も読んで共感してくれたらいいなと(笑)。

「ママ、にんじんが いる!」(『おもちゃになりたいにんじん』より)

───どのページも、華麗な変身ぶりにびっくり。探し絵の中でどこににんじんを描くか、事前に決めて描いているのですか。それとも描いているうちに何となくこのへんかなという感じで描いていますか?

頭の中に「描きたいな」というタネが生まれてから、まず最初に描くのがこのラフです。A4の1枚紙に、扉から見開き15まですべての絵の展開を、一目で見られるようにします。このとき、それぞれの絵のどこににんじんを描くかは、だいたい決めますね。

A4の紙にびっしり!『おもちゃになりたいにんじん』最初のラフ。

───紙を貼りつけているところもありますね。

展開に違和感を感じたら、上から白い紙を貼って修正します。最後、りこちゃんがにんじん入りのシチューを食べようとする場面、ラフではにんじんのユーレイを描いていました。シチューに入るため、にんじんが刻まれたので、代わりににんじんのユーレイが「フレーフレーりこちゃん」と、そばで応援していたのです。

「りこちゃんがんばって!」とユーレイになったにんじんの応援があったバージョン。

フレーフレーりこちゃん!

でも編集者の秋山さんのアドバイスで、調理されたものとユーレイと、にんじんが2つになることで子どもたちが混乱しないよう、ユーレイは取ることにしました。ここで試行錯誤の末、展開を決めて、これからダミー絵本に起こしていきます。

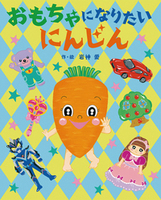

───新しいおもちゃから日本の伝統的なおもちゃまで、とにかくたくさんのおもちゃが出てきます!

浅草・仲見世通りを取材して描いたページ。伝統的なおもちゃの間に……「おじいちゃん、あれ にんじん?」(『おもちゃになりたいにんじん』より)

浅草の仲見世通りや、トイザラス、博品館(東京・銀座のおもちゃ専門店)など、あちこちにおもちゃを見に行き、資料用にたくさん写真を撮りましたよ。戦隊ヒーローやロボットも描きました。

恐竜の間にも!(『おもちゃになりたいにんじん』より)

2作目は女の子が主人公ですが、食べ物の好き嫌いに男女差はないですし、男の子も女の子も両方楽しんでほしいので、男の子の好きなアイテムを、より意識していっぱい描き込んでいます。

「いろも かたちも ミキサーしゃ そっくりでしょ」(『おもちゃになりたいにんじん』より)

●食育をほんのちょっと後押ししたい

───岩神さんが、食べ物のキャラクターが主人公の絵本をつくるのは、初めてですか?

初めてです。これまでは『青おにとふしぎな赤い糸』(PHP研究所)や『よなおしてんぐ5にんぐみ てんぐるりん!』(岩崎書店)など、日本の伝統的な世界を舞台にしたおはなし絵本を描いていました。今回一緒に本づくりをした編集者さんは、『よなおしてんぐ5にんぐみ てんぐるりん!』でお世話になった方です。

『よなおしてんぐ5にんぐみ てんぐるりん!』を描いていた頃、絵本を描いているのに、子どものことをあまりに知らないなという思いがありました。もっと子どもの好きなもの、子どもの感性、しぐさを身近で知りたいと思って、その後、幼児教室で働くようになりました。

幼児教室では、紙芝居や絵本をたくさん読んだり、一緒に絵を描いたり……、子どもと日々過ごす中で、子どもたちの感性からすごく影響を受けています。同じ子はひとりもいないし、みんなそれぞれ個性があって、3歳くらいでも、それぞれの好みをしっかりもった人間なんだなと。

同時に、お母さん方と接するようになって感じたのが、食育で悩んでいる親御さんが多いんだなということでした。お弁当を苦心してつくっても、なかなか食べてもらえないこともあるんですよね。

がんばっているお母さんの背中をちょっとだけ押せるような、お手伝いできるような絵本をつくりたいなという思いもありました。

───絵本の中で「うさぎさんがにんじん好きなら、りこもすきになる!」と決心したりこちゃん。「わたしをシチューに入れて」とにんじんがお母さんにお願いをする場面で、「りこ のこすかも しれないわよ」「それでも いいの。わたしを すきになるって いってくれて、とても うれしかったの」というやりとりに、何だかほっとしました。

親も、いつか食べるかも、くらいののんびりした気持ちでいたいですよね……。

前向きな気持ちがにんじんはきっと嬉しいでしょうし、絵本では実際に食べられるようになるまでの子どもの気持ちの動きを表現したかったのです。

───『おかしになりたいピーマン』『おもちゃになりたいにんじん』共に、「ごっくん」「ぱくっ」という場面で終わりますね。

それぞれ思いきって口へ……最後のページは「ごっくん」「ぱくっ」。

ピーマンの初期のラフでは、「食べられたね!」とか「体が元気になるよ!」とか、少し教育的な言葉が入ってから、おはなしが終わっていました。でもあくまでこの絵本はいわゆる“食育絵本”ではなく、ストーリーや探し絵を楽しんでもらうことが第一。“食育”は自然に伝わったらいいんじゃないかと、編集者さんと話し合いました。

───思いきって「ごっくん」としたゆずるくん、「ぱくっ」としたりこちゃん、苦手な野菜を食べた瞬間の表情を描くにあたって、意識したことはありますか?

「ハッ、食べちゃった!」とびっくりしている感じでしょうか(笑)。

その後「おいしい!」と言ったのか、または「にがい!」とか、他の言葉を口にしたのか……。みなさんが絵本から何か感じてもらえたらと思います。

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット