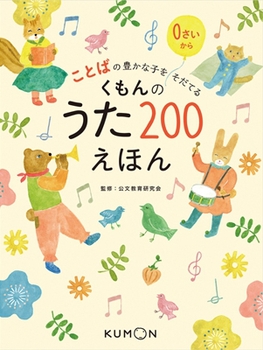

���Ƃ̖L���Ȏq�������Ă� ������̂���200���ق�

- �ďC�F

- �������猤����

- �o�ŎЁF

- ������o��

�C���^�r���[

<PR>

2022.03.31

�u�Ԃ����̌��t�̔��B�Ɍ��ʂ�����v�ƍ����]���Ă���w���Ƃ̖L���Ȏq�������Ă� ������̂���200���ق�x���������ł��傤���H�@�G�{�i�r�ł��A�o�Y�j���ɑ���G�{�Ƃ��Đl�C������A���ۂɂ��̊G�{���g���āA�e�q�ŌJ��Ԃ��������̂��悤�ɂȂ����Ƃ������r���[������������Ă��܂��B

�ł��u200�Ȃ��̂��邩�ȁv�A�u���w���悭�m��Ȃ�����ǁA���̂����ƂȂɂ��Ⴄ�́H�v�Ƌ^�₪������ł��܂���ˁB�����ŊG�{�i�r�ҏW���E��肪�A�����w�䂪�Ƃ͂������ēlj�͂����܂����x�ł��̊G�{�ɑ��۔��������Đ��E���Ă��鍲�����q����ɁA�}�}�����̑f�p�ȋ^����Ԃ��Ă݂��Ƃ���……�Y�o���[���̓������|���|����яo���܂����B

���w�́u�̂��������v�̗ǂ���200���킩��A�Βk�C���^�r���[�����͂����܂��B

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

���q���܂̂��Ƃ̐��E�́A�Ԃ����̎�������̌�肩����A�G�{�₤����ʂ������Ƃ̂��Ƃ�ɂ���āA�͂����܂�܂��B

�Ƃ��Ɂu�����v�́A�S�n�悢�����f�B�[��Y���ƂƂ��ɁA���Ƃ��L���Ɏc��₷���Ƃ����܂��B�����������Ȏq�ǂ��A��������̂��������ڂ����q�ǂ��́A���Ƃ��L���ɂ������Ă����܂��B

�w������̂���200���ق�x�́A�j�t�l�n�m����ɂ��Ă����A���������q��Ă̒m�b���A���ƒ�Ŏ��H���Ă����������߂ɐ��܂�܂����B

�����������ł������̂��Ă��������𒆐S�ɁA���Ƃ̐��E���L����̂ɍœK�Ȃ������A�Ȃ��������w����q�ǂ������ɐl�C�̋Ȃ܂ŁA�o���G�e�B�L���ɂQ�O�O�ȃZ���N�g���A�������G�ƂƂ��Ɏ��^���Ă��܂��B

�w������́@�����Q�O�O���ق�x�ŁA��������A�����̂���y�����q��Ă��͂��߂Ă݂܂��傤�B

���ʍ��t�^�@�u���₱�m�[�g�v�u����200�̖|�X�^�[�v���B

�����^��CD�i�ʔ��j�w���Ƃ̖L���Ȏq�������Ă邤��200�A���o���@�x�w���Ƃ̖L���Ȏq�������Ă邤���Q�O�O�A���o���A�x���������܂��B�܂��A��v���y�z�M�T�C�g���A�_�E�����[�h�ł�z�M���Ă���܂��B�iCD�ŁA�_�E�����[�h�ł̋ȖځE�����͓������̂ł��j

���̐l�ɃC���^�r���[���܂���

�啪���o�g�B�Óc�m��w���ƁB�啪�����̎������Z�ʼnp�ꋳ�t�Ƃ��ċΖ��B������A�v�̋Ζ���̓ޗnj��Ɉڂ�A��Ǝ�w�ɁB���j�A���j�A�O�j�A������4�l�̎q�ǂ�����Ă�B���j�A���j�A�O�j�͓咆�w�E�����w�Z���o�āA������w���ȎO�ނɐi�w�B�����͗��쒆�w�E�����w�Z���o�ē�����w���ȎO�ނɐi�w�B���݁A���j�Ǝ��j�A�O�j�͈�t�Ƃ��Ċ���B�����͓�����w��w���̊w���B���̈玙�@�A����@�ɒ��ڂ��W�܂�A�i�w�m�̕l�w���̃A�h�o�C�U�[���Ƃ߂Ȃ���A�q��Ă���A���e�[�}�ɑS���ōu�����s���B�����Ɂw�䂪�Ƃ͂������ēlj�͂����܂����x�i������o�Łj�ق������B

���F��������́w���Ƃ̖L���Ȏq�������Ă� ������̂���200���ق�x�̑O�g�ƂȂ����A�w������̓��w�W�@�����̊G�{�x�@�A�ƁA������́w���w�J�[�h�x�����p���āA���q�l��3�ɂȂ�܂łɓ��w1���Ȃ��̂��ĕ������������ł��ˁB���̂����������A�����������Łu������S �ǂݕ������ꖜ �����q�v���Ə����ꂽ�|�X�^�[�������������炾�ƒm���āA�т����肵�܂����B

��������200�Ȋo���邭�炢�A�ǂݕ�������1���Ă����邭�炢�A�q�ǂ��ƌ��t��ʂ����R�~���j�P�[�V���������邱�Ƃ��u�����q�ǂ�����Ă�v�Ƃ����Ӗ��́A�������̕W��

�����F�����Ȃ�ł���B�{���͌����̕W��ł́u������S�v�Ȃ�ł����ǁA�|�X�^�[���`���b�ƌ��āu�����v�Ɓu1���v�Ƃ������������Ɏc�����̂ŁA�u���w��1���ȉ̂��ĕ��������炢���v�Ƃ���Ⴂ�����Ƃ��납��n�܂�����ł����ǂˁi�j�B�u�O�q�̍��S�܂Łv�Ƃ�������A3�܂ł�1���Ȃɓ��B����悤�ɁA������v�Z���ĉ̂��܂����B

���F�u1���ȁv���Ă��������ŁA�ł������ɂȂ��ȂƎv���Ă��܂��܂��B�������u����Ă݂悤�v�Ǝv�����̂͂Ȃ��ł����H

�����F�e�Ƃ��Ďq�ǂ��ɐ[���ւ���̂́A18�܂ł��ƋC�Â�������Ȃ�ł��B�q��Ă��āA18�N�Ԍ���̐e�q�̓��ʂȎ��ԂȂ�ł���B�������q�ǂ��́A18�N�̒���12�N�Ԃ��w�Z�Ńf�X�N���[�N������B���ꂾ������A12�N�Ԃ̊w�Z�������y�������邽�߂ɁA���w�Z��N�����炢���X�^�[�g�Ŏn�߂���悤�ɂ��Ă��������Ǝv�����̂ł��B�Ȃ�ł��X�^�[�g���̐S�ł�����ˁB

�����ŃX�^�[�g�����ɐ�ɂ͂ǂ������炢�����낤�Ǝv���A���̎��̏��w�Z�ŏK�����e���ڂ������ׂĂ݂悤�ƁA�����̏��w�Z6�N�Ԃ̋��ȏ���S���Ȏ��Ă�������ǂ�ł݂��̂ł��B�������w���̍��͂ǂ����������ȂƎv���o���Ȃ��狳�ȏ������Ă�����A���y�̋��ȏ��������̂Ƃ��Ƃ܂������Ⴄ�̂ŋ����܂����B�ŋ߂̃A�[�e�B�X�g���̂��|�s�����[�\���O�������āA�̂̓��w���Ȃ��Ȃ��Ă�����ł���I

���F2004�N�Ɂw���ȏ�������������́E���w�x�i���F���c����Y�A�}�K�Ёj����������āA�����b��ɂȂ�܂����ˁB

�����F�����B�����̖ڂŊm���߂āA�{���ɏ����Ă�Ǝv���܂����B���́A�̂��炸���Ɖ̂��Ă��Ă��āA�����̑c�������������̂����肵�Ă������{�̓��w���A�����œr�ꂳ�������Ȃ��ȂƎv�����̂ł��B���ȏ��ɐV���������������Ȃ��āA�̂���̂��Ă������w�����ȏ��ɍڂ����Ă��Ȃ��̂Ȃ�A�����q�ǂ��ɋ����Ȃ���I�Ǝv���܂����B

���F�G�{�i�r�X�^�b�t����́A�e���r�̎q�ǂ������ԑg�ŗ������̂��V���������������āA���w�����Ȃ��C������Ƃ����ӌ�����������ł��B����ŁA�q�ǂ����D���ȐV���������ł͂Ȃ��A���w���̂������������̂��ȂƂ����^�₪�o�܂����B��������͂ǂ��l���Ă��܂����H

�����F�ǂ������̂����炢���Ǝv���܂��B�債�Ď��Ԃ�������Ȃ����Ƃ�����A�Y�܂��ɗ����̂����炢���̂ł��B�G�{�����āA�Â��̂��V�����̂��ǂ炨�����낢�ł��傤�H �q�ǂ��ɂ͌Â��Ƃ��V�����Ƃ��͊W����܂���B�Â����w�ł��\���������܂����A�������q�ǂ��ɂ͑����Ӗ���������Ȍ��t���A���̂܂܊ۂ��Ɠ��̒��ɓ���܂�����I�@�q�ǂ��̂����ɁA���l�Ȍ��t�����Ă����邱�Ƃ��厖�Ȃ̂ł��B�q�ǂ��̔\�͖͂����ł���B������A�Â����̂��V�������̂��厖�Ȃ̂ł��B

���F�V���������Ă��������A�o�����X������Ă����āB

�����F�����ł��B�q�ǂ������ꂩ�疢�����Ă������߂ɂ́A�V�������Ƃ�������Ȃ��āA�Â����Ƃ�������ƒm���Ă����������������A�̎��Ŏg���Ă��錾�t�����ƈႤ���Ƃ��A���t���u�������v�ŁA�g���Ă��邤���ɕς���Ă���Ƃ����F�����A���w�����ƂŊ��o�I�ɐg�ɕt���܂��B

��Ȃ̂́A�Ƃɂ����q�ǂ��̎����炽�����t�����邱�ƁB���������֗����Ƃ��A���ꂪ�e�X�g�ɖ𗧂Ƃ������悤�ȍl���ł́A�q�ǂ��̔\�͂͑傫���炿�܂���B���̒��̂���Ƃ�������̂����������Ă������ƂŁA�q�ǂ��͌��₩�Ɉ�̂ł��B

���F���w�̖��͂���̓I�ɂ��f���������̂ł����A���������g�������������瓶�w���Ă��܂������H

�����F�����Ă��܂����B�����瓶�w1��1�ȂɁA�����Ȏv���o������܂��B�u�������������̕ꂪ����Ȃ��ƌ����Ă����ȁv�Ƃ��u���Ȃ���̂��Ă����ȁv�Ƃ��B����ƈꏏ�ɁA���̎��̋C��̒g�����╗�A��̎d���A����Ă���H�ו��̂ɂ����ȂǁA�����������Ɏ��܊��̋L������݂������Ă��܂��B���w�̉��Ǝv���o��L���͈ꏏ�ɂ����ł��ˁB���w1�Ȃɂ��ꂼ��̋L�������т��Ă���Ƃ������Ƃł��B���̋L����������Α����قǁA�l�̐S��L���ɂ���ƌ����܂��B

���F�Ȃ�قǁB

�����F�Ⴆ�A�����D���ȁu�����сv�Ƃ������w�͋��ȏ��ɂ͂����ڂ��Ă��܂���B���̓��w�̂P�Ԃ́u�����˂́@�����˂́@�܂��肩�ǁv�Q�Ԃ́u�����@�����@�������@�݂��v�R�Ԃ́u�����炵�@�����炵�@���ނ��@�݂��v���o�����ł����A���_�̉ƁA�����т̒g�����A�Ԃ����Ȃ��~�ɍ炭�����̉Ԃ͂���Γ��{�̌����i�ł��B�����т́A�����⓹�H�Ȃǂł͂��邱�Ƃ͂ł��܂��A�L�����v�t�@�C���[�ł́A�����悤�Ȍo���͂ł��܂��ˁB�䂪�Ƃ́A�������A���Ă���̂ŁA�q�ǂ������͂��̂����̂Q�Ԃ��C�ɓ����Ă��܂����B

���F�����̃t���[�Y�Ŏv���o����ł��ˁB

�����F�����ł��B���w�ɂ̓����f�B�[�����Ă��܂�����A���̉����ɏ���Č��t���S�ɐ��݂���ŁA�]�ɓ��荞�݂₷���Ȃ��Ďc���ł��B�l�Ԃ͌��t�Ő����Ă��Č��t�ōl���Ă���̂ŁA���t�����Ȃ��l�Ԃ͎v�l�A�v�����Ȃ��Ă��܂��܂��B������S�L���Ɉ�Ă邽�߂ɂ́A���t�͑�����Α����قǗǂ��Ƃ������Ƃł��B�u�����v�u�D�����v�Ƃ����C������`����Ƃ������낢��Ȍ���������悤�ɁA���t�������Ƒ��l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������L���Ȃ��̂ɂȂ�܂��ˁB

���́u�p��̑�������v���b��ɂȂ邱�Ƃ������ł����A�܂��p���g�ɂ����ՂƂȂ���{��ŁA�u���t�͐l���m�̈ӎv�a�ʂ̂��߂ɂ���v���Ƃ��������Ă����������ǂ��ł��B���́A�q�ǂ������ɂ͌��t���L���Ȑl�ɂȂ��Ăق����Ǝv���܂����B�������ǂ߂Ȃ��Ԃ����̂Ƃ��ɁA���������������{����o���Ă��炤�ɂ͂Ȃɂ������낤�ƍl���Ă���A��͂胁���f�B�[���������w����ԂȂƎv���������Ƃ����킯�ł��B

���F�m���ɁA���w�ɂ͔��������������t���l�܂��Ă��܂����A���{��̋������͂�����`����Ă��܂��B�u���傤����v�������ł����A���w�̓����f�B�[�����Ă���̂Ɍ��t���^�������ɑ̂ɓ����Ă���̂��s�v�c���ȂƁB���{��ɂ҂�����̃����f�B�[�Ȃ�ł���ˁB

�����F�����Ȃ�ł��B�p��͉����W�܂��Ă����܂�ɂȂ��Ă���u�P��v�����t�̍ŏ��P�ʂŁA���́u�P��v�𑱂��ĕ��͂ɂ���Ɖ����q����܂�����A�}�g�������ĉ��y�I�ȋ����������Ă��܂��B���{��́u50���v�Ƃ����������̕�����g�ݍ��킹�Č��t�����̂ŁA�|�C���g�ƂȂ�A�N�Z���g���Ȃ��ĕ��R�ɕ������܂����A�����Ƀ����f�B�[�����ƕ����₷�����A�̂��₷���Ȃ��Ă���̂ł��B

�����œ��w���̂��Ă���Ƃ��ɋC�Â��ċ������̂ł����A���w�́A���t�ɕςȗ}�g����������Ă��܂�����͂��Ă��Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�Ή̎��Ɂu�����߁v�Ƃ������t������Ƃ��āA���w�ł́u�����E�߁v�Ƃ��u���[���߁v�Ƃ����̂����ł͂Ȃ��A�K���u�����߁v�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ��Ԃ̈Ⴂ�ŁA�̗w�Ȃ�|�s�����[�~���[�W�b�N�͌��t��s���R�ɋ���Ă���ꍇ�������̂ŁA�̎��������Ō��Ȃ��Ɖ��������Ă���̂��������Ȃ����Ƃ������ł���ˁB

���F�m���ɁA�傫�ȈႢ�ł��B

�����F���w�͈��̌��t�ɕ����Ă��ċC�����ǂ������f�B�[�������Ă��܂�����A�����Ȏq�ǂ��ł��������₷���āA������o���₷���B�Ԃ�����t���o����̂́A�ڂŌ��镶���ł͂Ȃ��āA���ŕ���������ł�����B���t�̈Ӗ��͗����ł��Ȃ��Ă����Ƃ��Ă܂��o���邩��A����������Ă��鉹�͂ƂĂ��厖�B������G�{��ǂݎn�߂�O�ɕ�������̂ɁA���傤�ǂ�����ł��B

���F����͂������[���ł��܂��B�������q���A����̎������ǂ��ǂ��������Ō����̂ɂт����肵�����Ƃ�����܂����A����͌��t�������Ƃ��Ċۂ��Ɗo���Ă��邩��Ȃ�ł��ˁB

���F���������A�G�{�i�r�X�^�b�t�̘b�ŁA�e���̎��≹�����ԈႦ��Ǝq�ǂ��Ɂu�Ⴄ�I�v�Ɠ{����Ƃ����b������܂����B

�����F�������o���Ă��鉹�⌾�t�ƈႤ�̂Łu�����v�Ȃ�ł���B���{�e�n�ɂ��낢��ȕ���������܂����A���w�͕W����̃C���g�l�[�V������������Ɖ��A�܂艹���ōČ����Ă����ł��B

����F�����I�H

�����F�т����肷��ł��傤�H�@�����C�Â��ċ����܂����B���͑啪�o�g�Ȃ̂Łu�����߁v�̃C���g�l�[�V�������W����Ƃ͈���Ă��āu���v���������Ȃ�ł��B�ł��W����́A���w�̊y���ŏ����ꂽ�u�\�\�\�v�̒ʂ�A�S�ē������Ȃ�ł��ˁB

���F�킠�A�ʔ����I�@������ƁA���w�������Ȃ�܂��B

�����F������A���ꂢ�Ŏ�����肪�����Ȃ��āB�������ȂƎv���܂����B�Ԃ����̎��ɍŏ��ɓ�����̂�����A���������̂����Ă����Ȃ��ƁB�����������f�B�[�ƌ��t�͑厖�ł��B�����č쎌�A��ȉƂ̕������������č��A��X�̂��p����Ă�����̂��A����ɉ̂�����������������グ����C���������̂��������Ă͂��߂ł��傤�B�����玄�͓��w��CD���āA�q�ǂ����Q����ɂЂ����琳���������ɂ��悤�Ɨ��K���܂������́B

���F����͂������ł��ˁI

�����F���ɒm��Ȃ��������o����Ƃ��́ACD������ɂȂ�܂��B�e���Ԉ���Ă���ƁA�q�ǂ����ԈႦ�Ċo���Ă��܂��B������e�́A�ꉞ�����������ʼn̂��w�͂����ׂ��ł��B�����̎q�����́u�����Ăv�Ƃ�����������D����������ł����A���̎q�ǂ�����ɂ͂Ȃ����������Ȃ̂ŁACD���ė��K������ł��B�Ƃ��낪��l���̂��ƁA�u���������@�S�[�S�[�S�[�v�́u���������v����������Ă��āA�����Ă��ċC����������ł��B�u������x�Ɖ̂�Ȃ��Łv�ƌ����Ă��A�q�ǂ��ɂ����܂�ĉ̂��āA�����Y����i�j�B���y�������ł����A���Ȑl�̉��t�͋C�����ǂ������邯��ǁA����Ȑl�̉��t�̓C���C�����āB

���F�Ⴂ�ɕq���Ȏq�ǂ��́A�����ƃC���C���������ł��ˁB

�����F�����Ŏ��́A�w���w�J�[�h�x�̉̎��Ɂu�����͏オ��i↑�j�v�Ɩ�����������A�u�����͋����v�Ə������肵�āA�u�Q�Ȃ��I�v�݂����Ȋ����ɂȂ��Ă��܂����B�ł��A�Y����B

���F�������ĖY����Ȃ��v���o�̂����ɂȂ��Ă��܂���ˁi�j�B

�����F�����B�u�����Ăv�̂����������Ǝ�l�̃Y�������������ɂ�݂������āA�߂��Ⴍ����C�����܂��i�j�B���������Ȃ�ł��Ȃ����Ƃ�̎v���o�����킳���āA�q�ǂ������͍��ł��u�w�����Ăx���̂��ƃ}�}���������{���Ă��ȁv�ƌ����܂��B�ł����������̂��厖�B�����Č��t�Ɏv���o�ƐS�������Ă���ł��傤�B���ꂱ�����A�l�Ԃ�L���ɂ��Ă����B

�悭���w���߂Â����i�K�ɂȂ��āA�u�����̎q�͋L�q�͂��ア�v�Ƃ��u�lj�͂��Ȃ��č���̓_�������Ȃ��v�ƔY�ޕ�����������Ⴂ�܂����A�u�_���ő����悤�ɂȂ��Ă���ł͎�x�ꂾ�v�Ƃ����Ǝv���Ă��܂����B���t���o����Ƃ�������Ȃ��ƁB���́A���w�ƊG�{�͓����X�^�[�g�ł����B�����Ȃ��q����������Ȃ���G�{�������ēǂނ̂͑�ςł�������A�o���Ă���n���Y�t���[�ʼn̂��银�w�͕֗��ł����ˁB

���FCD���������ǂ��̂������Ă��܂������ł����ACD�ɂ������Ɩ����������ł��ˁB

�����F���́A�h���C�u���ɂ����Ɠ��w��CD�������Ă��܂����BCD�̉����͗]�v�ȉ����Ȃ��V���v���Ȃ���Ȃ̂ŁA�q�ǂ��̎��Ɏc��₷����ł��B�������ŁA�q�ǂ������͂�����̓��w��CD�ŃC���g���N�C�Y���ł��܂��B�ʂ̗L���̎�̕����̂����w��CD�����������Ƃ�����܂������A�I�y���̂悤�ɉ̏��e�N�j�b�N����g���ĉ̂����͎̂q�ǂ��̎��ɓ����Ă����Ȃ��̂��A�^�ʖڂɕ����Ă͂���܂���ł����B���������ς�A�V���v���Ȃ������CD���D��Ă���Ǝv���܂����ˁB

���F������^��Ȃ�ł����ACD�̉��ŕ�������̂ƁA��������̂悤�ɂ��ꂳ�̂��ĕ�������̂͂ǂ��炪�������߂ł����H

�����FCD�͂���ƕ֗��B�ł����ꂳ��̐��̐��̕����f�R�q�ǂ��̎��ɂ͓���܂��B�Ԃ����͂��ꂳ��̂����̒��ɋ���Ƃ����玨���������Ă��āA�O����ٓ��ɋ����Ă��邨�ꂳ��̐����Ă���̂ŁA���w�̉̎������ꂳ��̌��t�Ƃ��Ă����ƕ����Ă�����ł���BCD�̂����́A���m��ʑ��l���̂��Ă���̂ŁA��������������Ȃ�����ǁA�q�ǂ��������ƕ������Ƃ����p���ɂȂ�ɂ������Ƃ�����B

���F�����������Ⴄ��ł��ˁB

�����F�����ŏ��́A�N���̂��Ă����Ȃ����A������CD�����Ă����������ȂƎv������ł��B�ł�CD���ƁA������BGM�ɂȂ����Ⴄ��ł��ˁB�q�ǂ������̗l�q���݂Ă��A�������Ƃ��Ă��Ȃ��̂��킩�����̂ŁA���́u�����}�}���̂��ˁv�ƕ����]�����܂����B���Ƃ�����ł��A���������Ă���}�}�̐��Ŏq�ǂ��̖ڂ����Ȃ���̂������ŁA����������Ղ�̂����ɂȂ��ł���B����ς肨�ꂳ��̐��ʼn̂��ƁA�q�ǂ������̔������������ǂ��Ȃ�B���͉̂��Ȃ���A�u�q�ǂ����āA��Ԃ��������v�Ǝv���܂����i�j�B

���F�ł��A�q�ǂ��̔������ώ@�ł���Ƃ����̂͑傫�ȃ����b�g�ł��ˁB

�����FCD�ł��������Ă��ꂽ�炢���̂ɂ��Ďv���܂�����B�ł��q�ǂ����āA�ǂ����Ă��e�Ɏ�Ԃ������������ł��B����������̉�B

���F���ꂪ�ŏ�����킩���Ă�����A�q��Ă̊��o���S�R�Ⴂ�܂��ˁB

�����F�����ŏ��͒m��Ȃ������̂ŁA���j���Y��͑�ςł����B�����đ�l�͂ǂ����Ă��A�����̗ǂ���D�悵�Đ����Ă���ł��傤�B�����畠���������āA�q�ǂ��͔�����̉�݂����Ȑ������Ȃ���A���̐l���̒��Ŏq��Ă̊Ԃ����́A�������Nj����Ă��������ȂƎv������ł��B�q�ǂ���18�ɂȂ��Ďq��Ă��ς�A��l�Ƃ��Ă܂������D��̐��E�ɖ߂�킯������B������q��Ē��́A������ł��邱�Ƃ��y�������Ǝv���Ă��܂����B���̂��߂ɐe�����ԂƘJ�͂��g��Ȃ��ƁB

���F�����o�����܂������A�܂�������ׂ肪�ł��Ȃ��Ԃ����������b���Ă��鎞���A�C�����ƌ��t���Ă��Ȃ��ȂƋC�Â��u�Ԃ�����܂����B�����������ɓ��w�͂҂�����ł��ˁB

�����F�����ŏ��́A�b��������]�T���Ȃ��āA�فX�Ƃ��ނ������Ă�������������܂����B�����瓶�w��CD�𗬂����ςȂ��ɂ��Ă��܂����ˁB����͎q�ǂ��̂��߂Ƃ������͎����̂��߁B���w���Ă���ƁA���̋C���������������܂����B���鎞��l���A���w����ł͖O���邾�낤�ƁA�V���Z�T�C�U�[�̃C���X�g�D�������^����CD���Ă��Ă��ꂽ��ł��B���߂͗ǂ������̂ł����A�J��Ԃ������Ă��邤���ɂ��̉����Ƃ���ǂ��������Ƃ���݂�����悤�ɂȂ����̂ŁA�����̂���߂܂����B

���F����ς茾�t������������D���Ȃ�ł����H

�����F���w�ɂ͌��t�����邩��A����Ă���Ɖ��̋C�Ȃ��Ɍ������ނ��Ƃ��ł����ł��ˁB�Ƃ肠�����A���łɉ̂���Ƃ����̂������B�ċz�@�Ƃ������̂�����܂����A�����z�������f���ق����厖�炵���ł��ˁB�����瓶�w���̂��̂��A�z���ēf������g�̂ɗǂ���Ȃ����Ǝv���܂��B���t���ƂĂ����ꂢ�ŏ�i�����A�̕��������Ƃ����邵�A���e���[�����G�߂���������B

���F���e���[�݂�����ƁA�l���邫�������ɂȂ�̂ŁA��l�ɂƂ��Ă��ǂ����ԂɂȂ邩������Ȃ��ł��ˁB

�����F�����B�Ԃ����͂���ׂ�Ȃ��ċ��������ł��傤�H���j�����܂ꂽ���͐h�����āB�u�����ƌ��t�Ō����Ă��ꂽ��킩��̂ɁA�Ԃ�����狃�������Ȃ��ȁv�Ȃ�āA���炭���ē�����O�̂��ƂɋC�Â��āB���̎��Ɂu�Ԃ������ׂ��Ă��ꂽ��e�͊y�Ȃ̂Ɂv�Ǝv��������A�������̎q�̎��Ɍ��t��͂��Ȃ�����Ǝv������ł��B���n�ȕ�e��������ł���B

�����q�ǂ��͂��܂ł��Ԃ����Ȃ��āA�傫���Ȃ�܂����A���͓��w���������������ŁA�y���݂Ȃ���q��Ă��ł����ȂƂ��v���܂��B����ς�y�����c�[�����Ȃ��Ǝq��Ă͊y���߂܂���ˁB

���F���w�͎q��Ă̗���ɂȂ邵�A�y���߂邵�A�v���o�ɂ��Ȃ�f�G�ȃc�[���Ȃ�ł��ˁB

���F3�܂łɓ��w1���Ȃ��ڕW���ƁA1�����Ȃ��炢�̂��̂ł��傤���B�܂��A���ǂ�ȃ^�C�~���O�ʼn̂��Ă��܂������H

�����F��l�̓m���}���ۂ��āA����𒅎��ɃN���A���Ă����̂����`�x�[�V�����ɂȂ�̂ŁA����1��15�ȂƎ����Ŗڈ������߂܂����B���߂�����Ƒ�ςɂȂ�̂ŁA�Œ�10�Ȃ݂����ȁB�q�ǂ��̐��b�����Ȃ���A�Ȃɂ�1�̂��Ƃ��܂Ƃ߂Ă��̂͊�{�I�ɖ��������A�q�ǂ��������O���Ă��܂��̂ŁA���H��ɃS���S�����Ă���Ƃ���A����������ł���Ƃ��Ȃǂ̌��Ԏ��ԂɁA�u������}�}�A���w��3�ȉ̂��܂��v�ƌ����āA�̂��܂����B

���F���ꂳ��̓��w�V���[�ł��ˁi�j�A�y�����B���q�����́A�����ÁX�ŕ����Ă���܂������H

�����F�u�Ӂ[��v�Ƃ��������Ŏ�肠���������Ă���܂����B�w���w�J�[�h�x���֗��Ȃ̂ŁA�̎������Ȃ���3�ȉ̂��Ă��A10����������܂���B��������Ă��傤����4�l�ɂ��ꂼ��3�܂ʼn̂����̂ŁA�����q�܂ł��Ȃ蒷���̂������ƂɂȂ�܂��ˁB�m���}��15�Ȃ���C�ɉ̂��Ǝ��̎d���͂��ނ̂ł����A�܂Ƃ߂ĉ̂��̂͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��Ǝv���܂����B

�q��Ē��ɂ́A�Ȃ�ł��܂Ƃ߂Ă��͖̂����Ȃ̂ŁA����ׂ����Ƃ̓o���o���ɂ��ď����݂ɂ��܂�����@�������ł��ˁB�Ȃ�ł��܂Ƃ߂čς܂��Ă��܂������̂���l�ł����A�q�ǂ�������Ƃ����͂����Ȃ��̂ł��B�܂��A��̎q�Ɖ��̎q�ɈႤ���Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���ʂɂ��悭��������Ǝv���܂����A�Ȃ�ł��������s�ł���Ƃ������Ƃ��厖�Ȃ�ł���B1�l�����Ƃ����l���͂��܂������Ȃ����A�X�g���X�����܂�܂��B

���F�Z��̔N��̍�������Ɨ���x���Ⴂ�܂����A�D�݂��Ⴂ�܂���ˁB�̂������͂ǂ�������Ō��߂���ł����H

�����F�����͎����̂������������̂��܂��i�j�B��������Ȃ��ƐS��������Ȃ��ł�����B�J���~���Ă���ΉJ�̂����A�H�Ȃ�u���݂��v�B�g�t�͓��{�̎l�G�Ɠ����̂ł�����A���{�l�̐S�ɂ������h����܂��B���͍g�t�̂��炵����������q�ǂ��ɂȂ��ė~�����ȂƎv���Ă����̂ŁA�H�ɂ͖����̂��Ă��܂����B��������A�X�H���̗t���ς����F��ԂɂȂ��Ă���̂������Ƃ��ɁA�q�ǂ������̎��ɂ̓}�}���̂����u���݂��v���������Ă���낤�ȁ[�Ǝv���āB���ۂɎq�ǂ��ɕ��������Ƃ͂Ȃ��ł�����ǂˁi�j�A�����������ɂ�����������ł��B�ł�1���������Ƃ������āB

���F�Ȃ�ł��傤�H

�����F�����̂������̂������Ǝv���Ă��A�̎��������Ɗo���Ă��Ȃ����Ƃ������ł���B�����A1�ȊہX�o���Ă����獡���̂������̂����������̂ɂƎv���u�Ԃ�������������ł��B������A��������������m���Ă���̂͑厖���ȂƎv���܂����B���̋G�߂��Ɓu�͂�悱���v��u���傤����v�A�u�͂�̂�����v��u�����炳����v������ł��傤�B

���F���̏�ɍ����������̂������Ȃ炽������̂�����m���Ă��������������A�D���Ȃ������J��Ԃ��̂��Ă�������ł��ˁB�w������̂���200���ق�x��200�Ȃ��̂����̉̎���1���ɂ܂Ƃ܂��Ă���̂ŁA�ƂĂ��𗧂������ł��B���w�ɂ͓�����t���o�ė��܂����A���̌��t�̉���͂ǂ����Ă��܂������H

�����F�̂��Ă���Œ��͂ł��Ȃ��̂ŁA�ʂ̎��ԂɁw���w�J�[�h�x�����Ȃ���q�ǂ��Ƙb���܂����B������̎��������Ă���J�[�h��G�{�́A���t�̉���̎��ɂ��������ɗ����܂��B���Ɂu�G�v������̂�������ł���B����4�l�̎q�ǂ��œ����J�[�h���g�����̂ŁA�J�[�h������Ƃ��̂Ƃ��̎v���o����݂������ĉ��������Ȃ�܂��B�w������̂���200���ق�x�ł��������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B

�����̎��J�[�h�����삵�����̂�����܂����B���̎��ɕ`�������ɁA����4�{�`�����������ł���ˁB�u�}�}�A���ɑ���4�{����̂͂���������v�Ǝq�ǂ��Ɍ����āu���A4�{����Ȃ��́H�v�ƂȂ��āA�`����������ł��B����������ȊG�ŁA�q�ǂ������͐��������Ȃ��猩�āA�̂��Ă��܂����B

���F�������낢�B��т܂���ˁB�������G�Ƃ������������т��āA�L���Ɏc��܂��ˁB

�����F����������Ȃ��āA�ڂ�@���A�g����܊��̓t���Ɏg��Ȃ��ƁB�̂��Ă���Ƃ��ɃJ���[�̓����������Ƃ��B����ς芴�o�́A�g���Ύg���قǖL���ɂȂ�܂�����B

���F�w���Ƃ̖L���Ȏq�������Ă� ������̂���200���ق�x�́A1�Ȃɂ��G��1�J�b�g�����Ă��܂��B�G�{�������ł����A�̂��Ȃ���G�������ƌ���Ƃ����ȑz�����L�����āA�G�{�̂��͂Ȃ��Ƃ͈�����L���Ȑ��E�����肻���ł��B

�����F���w�̉̎��͊G�{�̂��͂Ȃ������R���p�N�g�Ȃ̂ɁA���̂��������[���B����J��́u�V���{�����܁v���A�S���Ȃ����e�ʂ̎q�►�̖����V���{�����܂ɗႦ�Ă���Ƃ����l�@������ł��傤�B�q�ǂ������������Ɗy�����u�V���{�����܁v���̂��Ă����̂ɁA�������̍l�@����������A���������Ȃ̂ɂ߂��Ⴍ����߂����Ȃ��Ă��܂��āB�ł�����ȕ��ɁA���t�ɂ͐[���Ӗ�������Ƃ������Ƃ�m��Ƃ������Ƃ��厖�ł��B�\�ʂ����𑨂���̂ł͂Ȃ��A���t�ɂ͉��s�������邱�Ƃ�������ꂽ���ȂƎv���܂����B

�q�ǂ��̎���͖{���ɋ����āA�����̎��肵�������Ă��Ȃ��B���w��ʂ��āA�����ƈႤ���E�����邱�ƂɋC�Â��Ă��ꂽ�炢���ȂƎv���܂����B

���F�f�G�ł��ˁB���́w������̂���200���ق�x�́A�o�Y�������ւ̃v���[���g�ɂ������ȂƎv���̂ł����A�t�ɉ̂�Ȃ�������Ȃ��v���b�V���[��^���Ă��܂���������Ȃ��S�z��������……�B��������Ȃ�A���̊G�{���v���[���g����Ƃ��ɁA�ǂ�Ȍ��t���������܂����H

�����F�u3�܂ł�1���Ȃ�ڕW�ɂ��āB200�Ȃ���S�R����Ȃ��ł���H 200�Ȃ��炢�m���Ăē�����O�B���{�l�̋��{�ł����?�v�Ɠn���Ă����܂��B���w200�Ȃ��炢�Ńv���b�V���[�ɂȂ��Ă�����A���̐�̎q��ĂȂ�Ăł��Ȃ��ł���B�l�Ԃ�����Ƃ₻���Ƃ��ጫ���Ȃ�Ȃ�����A200�Ȃ��炢�͂����Ƃ���Ă˂Ƙb���܂��ˁB

���F�킩��܂����A�����܂��i�j�B���̊G�{�̎g�������ŋC�ɂȂ�̂ł����A�G�{�̏��Ԓʂ�ɉ̂����ق����ǂ���ł��傤���H�@����Ƃ�1�Ȃ����Ɗo���Ă��玟�ɐi�ނ݂����Ȃ��Ƃ��l���������ǂ��̂ł��傤���H

�����F���̓��p�b�Ɩ{���L�����y�[�W�ɂ��邤���ł��������A�����Ƃ��G�߂Ƃ��̃e�[�}�őI��ł������B�D���Ȃ�������ł�����ł���B1���珇�Ԃɂ���Ă������Ȃ�Č��߂���A20�Ȃ��炢�Ő�ɍ��܂��܂��B�����珇�Ԃł��̂͂������߂��܂���B

���̊G�{�͂����̋L�^���������߂�u����200���₱�m�[�g�v�Ƃ����ʍ��t�^�����Ă���̂ŁA�v���o������������L����ɂ��Ȃ�ł��傤�B�̂��I�������q�ǂ��ƈꏏ�ɃV�[�����͂��Ă����̂��������A�q�ǂ��̗������́A�X�}�z�̎ʐ^�����厖�Ȏv���o�ɂȂ�܂�����B�G�{���̂̕\�����_�炩�����A�G�����ꂢ�B�����Ɖ̎����y�����ڂ��Ă��邩��A�{���Ɏg���₷����ł��B�����炱����y���ݐs�����̂������Ǝv���܂��B

���F��������́A�Ȃ�ł��ޗ�����������g�����Ȃ��Ă��܂���ł���……�I�@�Ō�ɁA�q��Ē��̊G�{�i�r���[�U�[�Ƀ��b�Z�[�W�����������܂����H

�����F�q��Ă͑�ς����ǁA���낢��l�����ɂƂ肠�����̂��Ă�����̂��厖�ł��B�������������ł���������A���ꂳ�y���������炢����ł��B���̂��炢���w���̂���������̂́A�q�ǂ��̌��t�̔��B�Ɍ��ʂ������ł��B�����͊ԈႢ���Ȃ��̂ŁA�ǂ�ǂ�̂��Ă��������B

������F��艀�q�i�G�{�i�r�j

�e�L�X�g�F�������ގq�i�G�{�i�r�j

�B�e���́F�������q

�����̃C���^�r���[�̓����[�g�ōs���܂���