●スウェーデンの行動科学者の本が世界的なベストセラーに

───ところで、快眠セラピストとしてご活躍中の三橋さんが翻訳にかかわるきっかけは何だったのでしょうか。

出版社からの依頼です。『おやすみ、ロジャー』はスウェーデンの行動科学者が2011年に自費出版したものだそうです。昨年(2014年)に作者自ら英訳したものがインターネットで流通すると、一躍、イギリスで火がつきました。

同時にアメリカでも評判になり、イギリスの大手出版社ランダムハウスがあらためて版権を取得して一般発売されることになったそうです。日本でも出版が決まり、私のところへ監訳の依頼がありました。

(編集者):たとえばこの本の効果的な訳を考えたとき、「tired」を「疲れた」「くたびれた」と訳すのがいいか、それとも「くたくた」がいいか、一般的な訳者さんでは判断できなかったのです。「sleep」を「寝る」と訳すべきか、「眠る」と訳すべきかにも迷いがありました。

私が最初に見せていただいた訳では「sleep」を、ほぼすべて「寝る」と訳していたんですが、「寝る」は表面的な行為であって、心身ともに安らいで休んでいる状態をあらわすのは「眠る」なんですね。「眠る」は質を伴います。ですから、「寝ちゃう」「寝なさい」などの日常語のいくつかは残しましたけれど、それ以外は「眠る」のほうがいいのではないかとお話しました。

「tired」や「very tired」は、やっぱり「疲れた」より「くたくた」がいいですよね。「くったくた〜」と読むほうが、音がもつイメージだけで体がぐったりします。

訳語を選ぶときは、なるべく説明的な言葉にならないよう、すーっとお話に入っていける言葉を選ぶように心がけました。

───なるほど〜! 訳語選びで三橋さんが果たされた役割は大きかったのですね。

(編集者):そもそも原書や英語版で効果があった本が、日本語訳でも同じ効果があらわれるのかどうか、うちにも3歳の息子がいるので、まずは自分の子で試してみようと思いました。

自分で訳しながら息子に読んでみたら、読み終わらないうちに途中で寝てしまったんですね。それを見て、これは翻訳でも効果があるにちがいないと。

先ほど三橋さんからお話があったように、もともとはスウェ―デン語で自費出版された本が「寝かしつけに効果がある」と口コミで広がり、2015年の夏にイギリスの大手メディアが特集したのをきっかけに、世界で爆発的にヒットしました。

具体的には、イギリス・アメリカ・フランス・スペイン・イタリアでAmazon総合ランキング1位となり、11月現在で世界40か国での翻訳刊行が決まっています。人口が500万人ほどしかいないデンマークでは、発売後1か月だけで15万部も売れていて、これは単純に日本の人口に当てはめれば300万部に相当します。

───すごい勢いですね。やっぱりお子さんがいる親たちの間で、評判になったのでしょうか?

AmazonのレビューやYouTubeの寝かしつけ動画に書き込まれている英文コメントを私も読みましたが、やはり親目線でのコメントが多かったですね。「読み終わらずに寝ちゃった」「うちは何分で寝たよ!」とか。

───寝かしつけの苦労はどこの国も共通だったなんて(笑)。

きっと共通なんでしょうねえ(笑)。だからこそこの本が注目されたのでしょう。

不思議に思われるかもしれませんが、心理学のテクニックにもとづいて言葉やストーリーが組み立てられ、何よりも子どもが信頼する親が、それらをゆっくり音読することで、親密なリラクゼーション効果を生むんです。ベストセラーになったのもうなずけます。

───他には、どのような日本語訳に気をつかいましたか?

たとえば、おかあさんうさぎ、おとうさんうさぎ、という表現ですね。編集者さんから、この本の対象年齢ぐらいだと「ママ」「パパ」と言うことが多いから「ママうさぎ」がいいのではないかと言われました。確かに今はそのほうが一般的なんですけど、あくまで言葉のひびきの観点からいくと、「パパ」「ママ」は破裂音なのであまりリラックスに向かないんですね。

「おと〜さん」「おか〜さん」は息を吐く言葉なので、私はそちらのほうがいいと思いますとお伝えしました。

───息を吐くのがいいのですか?

そうですね。息を吐くと力が抜けて眠たくなっていきます。

───「ゆーらゆら、ゆーらゆら」「くたくたで、くたくたで」とくりかえしの表現もよく出てきますよね。これもテクニック?

英語版でもくりかえしが多いんですよ。“now”が何度も出てくるのも、くりかえしが多いことも、眠りたい気持ちになる効果が高まるのを計算しているのでしょう。

───なるほど……。実際、くりかえしの言葉を読んだり、何度もあくびしていると、体から力が抜けていっちゃうみたいなんです。後半になるとさらに【あくびする】指示の箇所が増えますね。

お話がすすむにつれて、ロジャーとこの本を読んでいるお子さんがだんだん眠くなっていくから、【あくびする】箇所も増えていくんですよ。

原文に忠実に、でも日本語に訳したときも効果がしっかり現れるよう、様々な言い回しのアドバイスをすべてお伝えしながら、翻訳を完成させていきました。

●ほら、だんだん手足がおもた〜く、あたたか〜くなってきた……

「自律訓練法」といって、医療の現場でも行われているセルフリラックスの方法があります。それは、手足が重く、あたたかく、そして額はすっと涼しいという体の状態をイメージしながら、自分の体をその状態にもっていく方法です。

だら〜んと寝ながら「右手がおもーくなってきた」「左手がおもーくなってきた」「心臓からあたたかい血液が送り出されて、右手がぽかぽかとあたたかーくなってきた」と順番にイメージを高めていきます。

───ウトウトフクロウさんがロジャーに教えてくれる場面ですね。

ここを読むとき、そういえば私は子どもの体をちょっと触りました。「足首を楽にして」と読みながら子どもの足首を触って、「おなかと背中を楽にして」と読みながらお腹と背中を軽くなでて。「頭も楽にします。するとほら、まぶたがおもくなってきたでしょう?【なまえ】」と、自分の子の名前を呼んでまぶたをなでました。

いいですね! 自然にそういうことをやってあげるのはとてもいいです。

ウトウトフクロウさんがこう言うでしょう。「体ぜんぶをおもくしちゃいましょう。おもくておもくて、地面に体が落ちてしまいそう。落ちていく、落ちていく、落ちていく」って。

ここも何度もくりかえすんですね。「はっぱが枝から落ちるみたいに、地面にゆっくりと、落ちていく、落ちていく、ゆっくり落ちていく」

───やはり口に出して読むということが大事なんですね?

大事です。息を吐く言葉をくりかえしながら、声に出して読むと、自然に腹式呼吸になるからです。

これだけ長い話を腹式呼吸で読むとそれなりに疲れるんですよ。疲れるし、「体がおもーくなる……」とくりかえしていたら、自己暗示にかかって自然に眠くなるんじゃないでしょうか(笑)。

(編集者):出版前の試し読みに協力してくださった親子の中には、子どもが絵本の途中で寝るまではいかないにしても、ロジャーを好きになって、それまではいつまでも遊んじゃっていた子が夜9時くらいになると「ロジャー読んで〜」と自分でお布団にいくようになったと話してくださった方がいました。

「眠るのが楽しくなる」「お布団にいくのが楽しくなる」のも、『おやすみ、ロジャー』の効果なのかなと思っています。

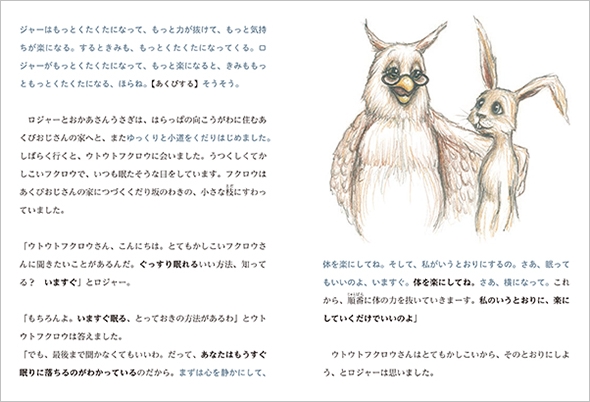

ロジャーと一緒に眠るのが気持ちいいのかもしれませんね。子どもたちの分身ですよね、ロジャーは。

───前例がない、今までなかった本だから、みなさんの反応が楽しみですね!

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪