●眠っていた宝物を見つけたかのような感覚を味わったのを覚えています。

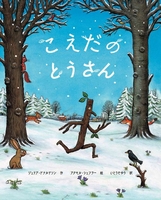

───いとうさんは、『こえだのとうさん』が絵本翻訳のデビュー作だそうですが、この作品とはどのように出会われたのですか?翻訳をすることになった経緯を教えてください。

翻訳の仕事をする前は、ハワイ大学を卒業後、ホノルルの会計監査事務所で、コンサルタントとして勤務していました。夫の転勤に伴い、世界各国を回りましたが、翻訳家に憧れて、ずっとその夢を抱いていました。転勤や子育てで長い間その夢を後回しにしていたのですが、下の子どもが小学生になったのを機に、大学院で再び勉強を始めることができました。『こえだのとうさん』との出会いは、入学直後に応募した『こえだのとうさん』の出版翻訳オーディションに合格したのがきっかけです。原書を初めて読んだときは、眠っていた宝物を見つけたかのような感覚を味わったのを覚えています。

───「とうさん、とうさん、こえだのとうさん! ○○に ようじん、ごようじん!」の繰り返しのリズムが口に出して楽しく、印象的でした。訳すときに、意識したこと、気をつけられたことなどはありますか?訳すのに大変だったところはありますか?

まず、Stick Manをどう訳そうか悩みました。「スティック・マン」と訳してしまうと、それを聞いただけでは、一体何者なのか日本の読者には想像がつきません。それに、絵本の題名でもあるので、一度耳にしたら忘れられないようなものにしたかったんです。「とうさん」の表現一つとっても、パパ、父さん、お父さん、父ちゃんなど色々ありますが、一番「とうさん」というが響きがよかったのと、語呂合わせがし易いのではないかと考えました。何しろ、原書が本当にリズミカルなのと、言葉遊びに溢れているので、そこを何とか表現したいと思いました。

───たしかに「スティック・マン」と「こえだのとうさん」では、印象がまるで違いますね。「とうさん」だと、ぐっと親しみやすくて口にも出しやすいです。

先日、2歳になる私の姪っ子が私の家に遊びに来たとき、ちょうど彼女の視線の高さにあるこえだのとうさんの人形の前を通るたびに、「とうさん、とうさん、こえだのとうさん」と言いながら歩いていたんです。

彼女が絵本をお母さんに読んでもらってからは半年以上時間が経っているのに、「覚えていてくれているんだ!」と感激しました。

───翻訳作業中、お子さんにも読み聞かせをされたのでしょうか?

はい。うちの子どもたちは、育った環境から、日本語と英語がしっかり理解できるバイリンガルなのですが、原書でも、日本語訳でも、子どもたちが飽きるほど読み聞かせをしました。上の子どもはもう聞きたくないって(笑)。それを聞いてショックを受けている私を励まそうと、下の子どもは、「マミーの日本語訳の方が好きだよ」と言ってくれました。

───現在はカナダにお住まいとのことですが、『こえだのとうさん』も、カナダで翻訳作業されたのですか?

翻訳をしていたときは、アメリカのノースダコタに住んでいました。北米でも指折りの寒さで有名なところで、1年の半分ぐらいは散歩などの外出もできない寒さになる上に、大自然以外は何もないところです。

自分の小さな尺度で物を見ていたときには、この厳しい環境に不平不満の毎日だったのですが、『こえだのとうさん』を通じて、自然の中にいることの心地よさに目覚めた気がしますし、物事のとらえ方も軽やかになってきたと思います。

翻訳作業中は、庭から見える木々を見ながら、小枝の家族に想いを馳せたりして何だか楽しくなっている自分に嬉しくなりました。子供たちも、こえだのとうさん拾いに出掛けたり。一度、主人が仕事帰り、「いい枝拾ってきたよ」と、こえだのとうさんみたいな形をしている枝を上機嫌で持って帰ってきたこともありました(笑)。『こえだのとうさん』のおかげで、家族の絆がより深まりましたし、周囲のサポートもたくさん受けることができました。絵の得意な上の子と、私の友人が、店頭に飾るPOPを描いてくれたんですよ。

いとうさんが翻訳中に窓から見ていた景色と、手作りの店頭用POP。かわいい!

───『こえだのとうさん』は木に囲まれた大自然の中で翻訳されたのですね。

いとうさんご自身もご家族も、この作品を翻訳した経験から、良い影響を受けられたというのが素敵です。

実は、翻訳後に知ったのですが、ドナルドソンさんが『こえだのとうさん』を書いた頃、当時25歳だった息子さんを亡くされ、彼女の人生で最も辛い時代だったそうです。ドナルドソンさんの凄さは、そんな最中でも絵本を書き続けたことです。悲しみを胸に抱きながら生まれた作品は彼女が作った作品の中で、一番ハートウォーミングなお話になりました。息子さんの死後に発表された3冊の絵本は、『こえだのとうさん』も含め、どの作品の主人公も途中で迷ったりしながら、最後は収まるべきところに帰っていくお話で、ドナルドソンさん自身の心も潜在的にそうなったのではと話しています。

私は、大きな悲しみを背負いながら、それでもなお書き続けるドナルドソンさんの精神力に生きる気迫を感じ、心揺さぶられました。苦しい中でも前進していく力を示してくれたことは、私自身にとっても生きる糧になり、これからの人生にも役立つものだと信じています。『こえだのとうさん』のおはなし同様、希望を持ち続けることは、本当に大切だと思います。

───楽しくて心温まるおはなしの陰には、作者の家族へ向けた強い思いがあったのですね・・・。

私自身も、『こえだのとうさん』の翻訳中、心身のバランスを崩して闘病中だったのですが、苦しい中、手探りで前に進んでいったら、霧も晴れて、目の前がぱっと明るくなった気がします。こえだのとうさんのおはなし同様、希望を持ち続けることは、本当に大切だと思います。辛いとき、人は希望を失いがちですが、奇跡を信じて、希望を持ちつつ、自分の道を貫いていけば、確実に道は開かれると思います。逆境を困難に立ち向かっていくパワーこそが、生きていく上で、最も大切なのではないでしょうか?

───お話を伺ってから、とうさんが家族のもとに戻った場面を見ると、胸が熱くなってしまいます。子どもたちも、とうさんの冒険のおはなしを楽しみながら、希望のエッセンスを感じ取ってくれたらいいですね。

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪