●フランスで大人気の自然図鑑シリーズ、ついに日本上陸!

───「美しいイラスト自然図鑑」シリーズは、フランスで最初に出版されたとのことですが、どのような経緯で、今回、日本での翻訳出版が決まったのですか?

弊社では、過去にも『美しいアンティーク鉱物画の本』や『美しいアンティーク生物画の本』など、19世紀から20世紀に描かれた博物画を集めた本を出版してきました。また、『翻訳できない世界のことば』をはじめとするイラストブックシリーズも大変好調です。そこで、写真よりもイラストで魅せるタイプの図鑑の企画を考えていました。ある海外のブックフェアが開催されたときに、この「美しいイラスト自然図鑑」シリーズの原書を目にしたスタッフが大変気に入り、今回、出版をすることが決まりました。

───小野さんは、いつからこの作品の編集に携わったのでしょうか?

私は『美しいアンティーク鉱物画の本』などを企画した編集者とコンビで仕事をしているのですが、「美しいイラスト自然図鑑」シリーズの企画が持ち上がった時、世代的に、想定読者により近い感覚を持っているだろうということで、私が編集実務を引き継ぐことになりました。

編集を担当した小野紗也香さん

───編集を担当される中で、原書と翻訳版で特に大きく変えたところを教えてください。

今回の企画では「コープロ(共同製作)」という製作方法がとられています。コープロとは、デザインやレイアウトは基本的に原書を踏襲して、文章の部分だけを数カ国語に翻訳し、すべての言語版の印刷・製本を一ヵ所で同時に行うという方法です。これにより、印刷・製本のコストが抑えられるのですが、本文の中にオリジナルのデザインなどを施すことが難しくなります。そのため、今回はカバーのみ日本で印刷し、日本の読者にも親しみやすい装丁にすることにしました。

───レトロな雰囲気を感じさせる少し焼けた感じの紙の質感と、色鮮やかなイラストが散りばめられた美しい装丁が目を惹きます。原書のデザインとは大きく異なるものなのでしょうか?

はい。原書はもう少し現代的なデザインになっています。

原書を見せていただきました

───イラストや文字のフォント、配置が違うだけで、かなり印象が変わりますね。原書も4巻セットなのですか?

今回は「樹木編」「野菜と果実編」「昆虫編」「動物編」の4冊を同時出版しましたが、フランスでは2009年に1冊目が出版され、8年で約9冊ほど出版されている人気シリーズなんです。

───今回、翻訳出版された4冊以外には、どんな内容が刊行されているのですか?

例えば「海の生き物」や「花」、「鳥類」「山」。それと、「世界の驚異」という、世界七不思議のような不思議な現象などが紹介されている巻が出版されているそうです。その中から、日本の読者の方に受け入れていただきやすそうな4冊を選んで、今回出版しました。

───「山」や「世界の驚異」もとても気になりますね。今回出版された4冊は、イラストももちろん魅力なのですが、内容も普段見慣れている図鑑とちょっと違う印象を受けました。

そうですね。一般的な図鑑では、最新の研究にもとづいて、学術的に厳密でなければいけない風潮があります。しかし、この「美しいイラスト自然図鑑」シリーズは、分類学的な正確さを意識しながらも、著者であるヴィルジニー・アラジディさんと、イラストを担当したエマニュエル・チュクリエルさんの独特の感性で、大胆なセレクトがなされています。そのため、一般的な図鑑では見られない、ユニークな分類、紹介の仕方になっていて、そこも魅力のひとつだと思います。

───ユニークな紹介の仕方ですか?

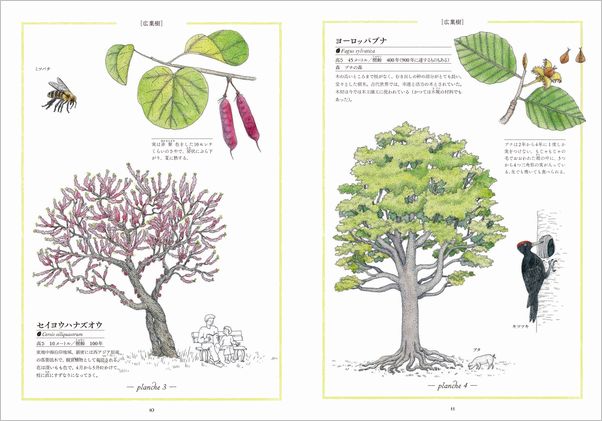

はい。たとえば普通、植物図鑑は、それぞれの植物だけをピックアップして紹介しますよね。でもこの図鑑には、その植物を食べる鳥や虫、植物の周りに暮らす動物など、ほかの生き物も違和感なく登場しています。それは、その植物をより多面的に紹介するとても画期的な方法だと思います。

───たしかに、紹介する生き物以外が、同じページに載っているのは珍しいですね。それぞれの巻の特徴と、編集者として作品を見たときの、オススメを伺えますか?

●その木をとりまく環境全体がわかる「樹木編」。

まず「樹木編」ですが、4巻のうち最も分類学らしい分け方で構成されていると思います。用語解説に「樹木を見分けるには、葉の形状が最も決定的な基準の一つとなる」とあるように、「広葉樹」「針葉樹」「ヤシ科の植物」に分類し、広葉樹をさらに4つの葉の特徴に分けて紹介しているのがポイントです。

───イラストの中でも、葉をかなり大きく紹介していますよね。

はい、それに、葉や樹木単体だけではなく、花や実、その樹木の周辺に生息する生き物も紹介していて、情報量がたっぷりです。

───樹木の周りに生き物が描かれているだけで、いわゆる学術図鑑から、イラストを楽しむ図鑑に変わるような感じがするのがとても不思議です。小野さんが特に好きなページはありますか?

「パラミツ」といういわゆるジャックフルーツの木が載っているページです。実や木の形もおもしろいのですが、オランウータンが実を大事そうに抱えているのがとてもかわいいんです。

●色別の分類が斬新な「野菜と果実編」

───次に「野菜と果実編」の特徴を教えてください。

まず「野菜と果実」は分類がユニーク。「樹木編」が、比較的分類学に沿った描き方をしているのに対し、「野菜と果実編」はとても自由で、色別に分けて紹介するという斬新な構成になっています。

───赤い色からはじまって、青、緑、黄色、白、茶色と掲載されている野菜と果実の色の変化を楽しむのは、新しい図鑑の見せ方だと思います。

このシリーズは、なるべく多くの漢字にルビをふって、できるだけ低学年のお子さんにも読んでいただけるようにしましたが、まだ文字を読めないお子さんや、純粋にイラストを楽しみたいという方には、この「野菜と果実編」を手に取っていただくのが良いと思います。

───「アーティチョーク(チョウセンアザミ)」や「リーキ(ポロネギ)」など、日本人にあまりなじみのない野菜が載っているのも、海外の翻訳書という雰囲気が感じられてとても新鮮でした。

そうですね。「ビート」や「ズッキーニ」など、最近日本の食卓にも登場するようになった新しいイメージの野菜も、この図鑑には紹介されています。

───小野さんのオススメのページはどこですか?

個人的には「セイヨウナシ」の種類の多さが一目でわかるページがお気に入りです。日本ではみんな「洋ナシ」としてスーパーなどに並びますが、海外に行くと、こんなにいろいろな種類があるのかと驚きました。

───「ロシャ」や「ウィリアム」など聞いたことのない種類のナシが載っていて、とても新鮮でした。

品種名はおしゃれなのが多くてかっこいいですよね。それと、いくつかの野菜や果実が、日本で一般的とされる色とは違う色に分類されているのも、見ていくととても面白いと思います。

───「ピーマン」が緑ではなく、赤い色に分類されていたり、キャベツが紫色のページに載っていたりしていますね。

日本の植物図鑑ではまずありえない構成が、この本の醍醐味。ぜひ、いろいろな違いを見つけてもらえたら嬉しいです。

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪