●「4人全員が合格点を出さないと出版されませんでした」

───4人でおはなしを作るということがとっても気になっているんですが、具体的にはどういった形で進んでいくのでしょうか?

当時、こぐま社は小さなマンションの1室にあったんですが、ちゃぶ台を囲んで4人で何十回と議論を重ねました。おはなしの作り方としては、森さんが「原案提出者」。こんなテーマはどうだろう…と案を出して、わかやまさんがどんどん絵を描いていくんです。それを見ながらみんなで次はどういう展開にしていったらいいだろうと考えていきます。ときには取材のため、4人で出かけることもありました。『こぐまちゃんとどうぶつえん』では1日上野動物園で動物達の観察をしたんですよ。

───動物園では、どのようなことを観察したんですか?

動物園で動物達をじっくり見ていくと、動物の1日の行動が分かってきました。基本は「食べる」「眠る」そして「排泄」。これは絵本の中にしっかりと描かなければと感じました。わかやまさんも「子どもは絵本の絵を読んでいるのだから、文字が読めなくても、絵を見て動物の行動が分からなければならない」と仰っていましたね。「かばが うんち ぴっぴっぴっ しっぽを ふりまわしている」という文章もじっくり観察したから生まれた言葉ですね。でも、『こぐまちゃん おはよう』でトイレシーンを描いて絵本のタブーをやぶった後に、カバのウンチでしょう。当時は、「こぐま社はウンチが好きな出版社なのか」って思われてたんじゃないかな(笑)。

───原案がそのまま出版された作品などはありますか?

「こぐまちゃんえほん」シリーズは必ず4人全員が合格点を出さないと出版されませんでした。4人で打ち合わせをした後、わかやまさんが絵コンテを描いて、下絵を完成させます。その絵を見ながら、森さんが言葉を読み上げるんです。そうするとまた全員で「この場面の言葉はもっと短くした方がいいのでは」とか「ここは短すぎる」と、ダメだしが出ます。それを再び森さんが持って帰って、第2稿を考えてくる…。文章だけでも3、4回修正をしていました。だれか1人が勝手に考えて出した本は一冊もありません。

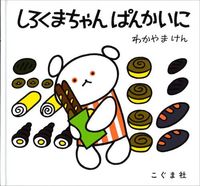

───昨年出版40周年を迎えられた『しろくまちゃんのほっとけーき』は「こぐまちゃんえほん」シリーズの中でも食べ物をメインに扱っていますよね。このホットケーキの案も4人で考えて生まれたんですか?

───分かります。ホットケーキが食べたくなりますもの。

でもその後に「市販のホットケーキミックスで作ったら子どもから「違うよ!」といわれてしまいました…」って続くんですよ(笑)。「こむぎこ たまご ふくらしこ」を使っていないと『しろくまちゃんのほっとけーき』の作り方じゃないと、子ども達は分かっているんです。そんな感想をいただくと、改めて「こぐまちゃんえほん」シリーズが愛されているんだなぁと感じます。

───「こぐまちゃんえほん」シリーズは第1集から第4集と別冊の全15冊で完結されていますよね。ファンとしては新しい作品が出ないのかとても気になるところなのですが…。

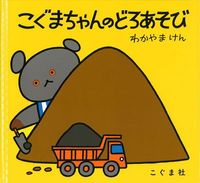

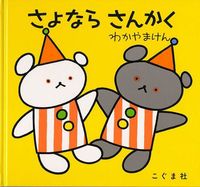

生みの親としてはっきり言えるのは、15冊で完結、ということです。最初にお話したように、このシリーズは「日本の子どもがはじめて出会う絵本」をコンセプトに生まれたシリーズなんです。物語が生まれるきっかけは子ども達の生活が土台になっています。一日の生活、食べ物、お出かけ、泥遊び、ケンカ、おかいもの…、私たちはシリーズを通して、子ども達がはじめて出会う本にぴったりのテーマを探して絵本を作り続けました。そして、『こぐまちゃん おやすみ』を出した時、「描きたいテーマは描き切った」って思ったんです。「おはよう」で始まり「おやすみ」で終わる。シリーズとしてもとても良い形だと思いました。でもそのあと、「遊び歌がまだ入っていなかったよ」「お誕生日も入れないと」…と案がでて、別冊が3作できました。これで本当にラスト。本当に描き切りました。

───15冊というのは、生みの親のみなさんが、子ども達がはじめて出会う絵本について真剣に考えて、厳選したテーマの数なんですね。

最後になりますが、「こぐまちゃんえほん」シリーズがこんなにも長く、何世代にもわたって愛される作品になった理由は何だと思いますか?

分かりませんね(笑)。子どもが絵本を楽しむ理由は私たち大人にとっては永遠に謎です。ただ、私たち4人の中では、「こぐまちゃんえほん」シリーズが長く愛される絵本になるように、普遍的なテーマ、言葉を使うことをテーマにしていました。

───普遍的なテーマ、言葉を使うとは?

『しろくまちゃんのほっとけーき』を例にあげると、「ベーキングパウダー」や「フラワー」という言葉を、私たちももちろん知っていました。でもそこはあえて「ふくらしこ」「こむぎこ」としたんです。こぐまちゃん達のフォルムや洋服もこの普遍性に通じています。こぐまちゃんの丸い形は新しい時代になっても子ども達が変わらず好きな形ですし、シンプルなポンチョ型の洋服も時代遅れになることはありません。10年後、20年後の子ども達が見ても古いと感じない絵本にすることが最大のテーマでした。

───確かに、その思いは、発売から40年たった今の子ども達にも伝わっていますね。

それと、子ども達がこぐまちゃん、しろくまちゃんになりきって絵本を楽しんでいることも長く愛されるひとつの答えだと思います。子どもはごっこ遊びが大好きですから。ただ、多くの子が登場人物になりきれる絵本の仕組みというか、セオリーを見つけるのは非常に難しいです。難しいけど楽しい。絵本ってまだまだ奥が深くて、楽しい世界だなぁって思います(笑)。

<編集後記>

(編集協力:木村 春子)

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪