【連載】こんにちは!世界の児童文学&絵本 オランダ編(翻訳家・野坂悦子さんに聞きました!)後編

世界を旅するように、いろんな国の児童書について、その国にくわしい翻訳者さんにお話を聞いてみよう!という連載、第4回目はオランダです。

オランダは個人の権利が重視される、自由な国だと言われますが、いったいどのような子どもの本があるのでしょうか。前編につづき、オランダの絵本や物語を多数翻訳しつつ、さまざまな形で、オランダと日本の文化の橋渡しにつとめてきた野坂悦子さんに伺いました。

野坂悦子(のざかえつこ)

1959年、東京に生まれる。早稲田大学第一文学部英文学科卒業。1985年より5年間オランダとフランスに住み、1989年『レナレナ』(ハリエット・ヴァン・レーク、2019年朔北社により復刊)で翻訳者デビュー。以降、オランダ語、英語、フランス語のすぐれた作品を翻訳する。2002年、『おじいちゃんわすれないよ』(金の星社)で、産経児童出版文化賞大賞を受賞。翻訳のみにとどまらず、オランダの文化を積極的に日本に紹介している。訳書に、『第八森の子どもたち』(福音館書店)、『フランダースの犬』(岩波書店)他多数。『ようこそロイドホテルヘ』(玉川大学出版部)や紙芝居『やさしいまものバッパー』(童心社)などの創作もある。2001年に「紙芝居文化の会」の創立に加わり、海外統括委員もつとめるなど、日本の文化としての紙芝居を海外に広める活動もつづけている。

野坂悦子さんは、オランダ語児童文学の「今」を伝える、注目の作家アンナ・ウォルツさんの作品を何冊も訳しています。最近翻訳した新作が『おいで、アラスカ!』です。

“いつ何が起こるかわからない”未来への不安と絶望の中で、それでも前へ進もうとするティーンエイジャーを映し出す『おいで、アラスカ!』

『おいで、アラスカ!』ってどんな物語?

野坂:『おいで、アラスカ!』の主人公は、12歳の少女パーケルと、13歳の少年スフェンです。大好きだった犬(白いゴールデンレトリバー)のアラスカを8か月前に手放したパーケルは、アラスカの今の飼い主が、中学校で新学期に出会ったいじわるなスフェンだと知って、くやしくなります。と言うのも、アラスカはてんかん発作を持つスフェンの介助犬となっていたからです。アラスカを取り戻そうと決心したパーケルは、真夜中、スフェンの家に忍び込むのですが……。

新学期の2週間のあいだに起こる出来事を、ふたりが交互に語りながら、物語は二転三転していきます。

立場も性格もまったく違うパーケルとスフェンですが、共通するのは、次の瞬間、何が起こるかわからない未来に強い「不安」を感じていること。スフェンは、発作がいつ起こるかわからない。そしてパーケルのほうは、両親の経営するお店が強盗に襲われた経験があるからなんです。

物語後半で、クラスメイトがスマホで撮ったある動画が学校中に出回り、スフェンを叩きのめします。そんなスフェンを、パーケルは別の動画を使って救おうとします。アンナ・ウォルツさんは、メディアと子どもたちの関係を描き出すのがうまい作家で、この作品でも、あちこちに彼女らしい手腕が光っています。

てんかん、犯罪被害といった重いテーマを取り上げ、アラスカをめぐるふたりの対決など、緊張感のある場面も盛り込みながら、物語自体はとてもさわやかです。

ふたりのティーンエイジャーの会話は、リアルで絶妙、読むたびに新しい発見があります。「てんかん」という病気についても、訳しながら自分がいかに無関心であったかを、思い知らされました。本書は、2017年「銀の石筆賞」※を受賞しています。

※ CPNB(オランダ図書共同宣伝機構)により、毎年、オランダの優れた児童文学におくられる賞。2005年以降は6月に銀の石筆賞が5冊選ばれ、その中の1冊が10月に金の石筆賞として発表される。

オランダで“この時代のもっともすぐれた児童書作家のひとり”と言われる作家、アンナ・ウォルツさんってどんな人?

野坂:アンナ・ウォルツさんは1981年、ロンドンに生まれ、オランダのデン・ハーグで育ち、早くも15歳のときに学校生活のコラムをオランダの全国紙に連載して、注目を集めています。大学では歴史学を学び、在学中に作家デビュー。現代の子どもたちの感覚を通して、創作を続けていることで知られ、歴史をテーマにした物語にも定評があります。

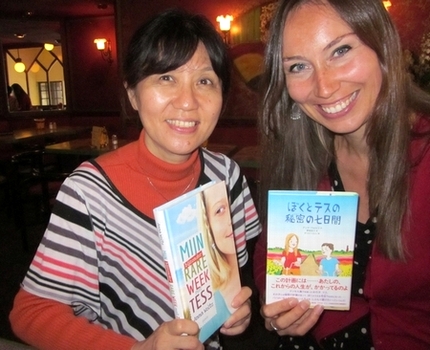

野坂さんとアンナ・ウォルツさん。2014年、アムステルダムのカフェで。

新しい時代の児童文学とは

野坂:私がアンナさんの作品の中で最初に訳したのは、『

ぼくとテスの秘密の七日間』(フレーベル館)です。オランダのテッセル島を舞台に、少年サミュエル、少女テスの出会いと、孤独、家族のあり方を描いた物語を読んだとき、これをぜひ訳したい!と思いました。本作品は映画化され、日本でも邦題『恐竜がおしえてくれたこと』として今年(2020年)公開されています。

次に、『

100時間の夜』(フレーベル館)という作品を訳しました。父さんが起こしたスキャンダルと、インターネットでの中傷に耐えられなくなった14歳の少女エミリアがニューヨークへ逃避行するこの物語は、まさに新しい時代を生きるティーンエイジャーを描いた文学です。

インターネットにプライベートがさらされることも“大事件”ですし、ハリケーンが直撃した大都会・ニューヨークで、水も電気もネット通信も使えない大停電を5日間生きのびることも、今の子どもたちにとっては“大冒険”です。ニューヨークで出会った4人の子どもたちが、小さなロウソクを置いたテーブルで食べたり飲んだり……。大鍋で作ったグリューワインで体を温めるところなど、まるで映画のワンシーンのように印象的な場面がたくさんあります。

テッセル島も、ニューヨークも、アンナさんが訪れたことのある場所で、実際に経験した出来事をもとに、うまく物語をふくらませて現代の子どもたちへ届けています。彼女がこれからさらに、どんな旅をして、どんな物語を書いていくのか、とても楽しみです。

アンナ・ウォルツさんにメッセージをいただきました!

Hello Japanese readers! It's so special for me to know that halfway across the world you're reading the stories I wrote. Every book I wrote is dear to me (I've written 24 already!), but my favourite books are exactly the ones that have been translated in Japanese. I really hope you enjoy my books and I hope you are all safe and healthy. We're far apart, but right now with the corona crisis, we're experiencing the same challenges and share the same hopes and fears... Lots of love to you all, Anna Woltz

日本の読者の皆さん、こんにちは! 私の書いた物語が遠い国で読まれていると知るのは、とても特別なことです。

自分が作品はすべて愛おしいけれど(すでに24冊書いています!)、なかでも私が好きなのは、まさに日本で翻訳されているものです。皆さんが私の本を楽しんでくれることを願っています。そして、皆さんが安全で健康でありますように。私たちは遠く離れていますが、今、コロナ危機によって同じ困難を経験し、同じ希望と恐れを共有しています。たくさんの愛をこめて。アンナ・ウォルツ

(訳:絵本ナビ編集部)

アムステルダム・スピーゲル運河沿いのおもちゃ屋さん。

オランダ名物アップルパイ。美術館のカフェでは、お菓子もアート。

第二次世界大戦のオランダを書いた本と言えば『アンネの日記』が有名ですが、野坂さんが訳した作品『第八森の子どもたち』も、激しさを増す戦争と、日々の暮らしを守っていこうとする人たちを、疎開先の農家で過ごす少女ノーチェの目を通して、あざやかに描き出した名作です。

11歳の少女ノーチェのまなざしで、戦争のきびしい日常を生きる人々の等身大のすがたを描いた『第八森の子どもたち』

「福音館文庫 第八森の子どもたち」

作:エルス・ペルフロム

「福音館文庫 第八森の子どもたち」

作:エルス・ペルフロム

訳:野坂 悦子

画:ペーター・ファン・ストラーテン

出版社:福音館書店

第二次大戦末期のオランダ。ドイツ軍に町を追われた十一歳の少女ノーチェは父親とともに、人里離れた農家にたどり着く。はじめて体験する農家での暮らしに喜びを見いだすノーチェだったが、その平穏な日常を戦争の影が覆っていく。農家のおかみさん、その息子エバート、脱走兵、森に隠れるユダヤ人一家。戦争の冬を懸命に生きる人々の喜びや悲しみが、少女の目を通して細やかにつづられる。オランダ「金の石筆賞」を受賞。

『第八森の子どもたち』に野坂さんが出会ったきっかけは?

野坂:作者のエルス・ペルフロムさんが国際アンデルセン賞の候補となった頃、ちょうどこの賞の国際審査員を務めていた松岡享子さんが書いた記事を読みました。各国の候補作家の作品を紹介する文章の中に、オランダを代表する作家ペルフロムさんの、『第八森の子どもたち』のことが出ていたのです。その選評に感動して、ぜひ読んでみたい!と、思いました。

『第八森の子どもたち』はどんな作品?

野坂:作者ペルフロムさんご自身の戦争体験をもとに、農村に疎開した11歳の少女ノーチェの日常をつづったものです。オランダでは1977年に発表され、翌年に「金の石筆賞」を受賞しました。

物語の舞台は、第二次世界大戦末期のオランダ・フェリューウェ地方。ドイツ軍によって、住んでいた町アルネムを追われたノーチェは、父親とともに、人里離れた農家にたどりつきます。その大きな農家「クラップヘク」を切り盛りするおかみさんとおやじさんは、ノーチェ親子を住まわせてくれただけでなく、きびしい戦争の冬に耐えながら、飢えた人たちに食べ物をわけ、ユダヤ人一家や脱走兵さえ、自然体でかくまう人たちでした。農家の息子エバート、あとから同じ農家に疎開してきたウォルトハウス一家、侵攻するドイツ兵、すべての登場人物が等身大の人間として描かれています。

きびしい時代の物語であることは間違いないのですが、ノーチェがはじめて田舎暮らしを体験する喜びや、「第八森の子どもたち お塩もなしに ジャガイモ食べて 麦も入らぬ おかゆをすすり ねむるところは 星の下 だけど ちっとも寒くない」といった詩の響きが、作品にファンタジックな魅力を与えています。多感な少女が夢見るもうひとつの世界へ、読者は誘われます。

場面のひとつひとつ、たとえばノーチェのそり遊びから始まって、木靴の穴につめたワラに雪が染みて冷たい思いをしたり、ヤギの目の色に驚いたり、誕生日にガチョウの卵をもらったり……。読んでいる自分の前に光景が立ちあがり、匂いや、肌触りまで感じられる。そんなすばらしさのある作品です。

十数年前、ご自宅を訪ねたときのペルフロムさん(右)。オランダの絵本作家テー・チョン・キンさん(左)と。

翻訳の苦労とは?

手がける甲斐のある作品でしたが、翻訳は大変でした。なにしろ長編の翻訳は生まれてはじめて。しかも私の知らない時代の、オランダの田舎の暮らしを、日本語にしないといけないのですから。5年もかかって、かみ砕くように、少しずつ訳していきました。当時の生活を理解したくて、アルネムのオランダ野外博物館には何度か足を運び、古い道具や農家の造りについて学びました。

1996年にはペルフロムさんの案内で、作品の舞台となったフェリューウェ地方を車でまわったこともあります。赤紫色のヒースの花が一面に咲く、荒れ野の景色に私は大感激。ペルフロムさんが「あの坂を、エバートとそりにのって、すべりおりたのよ」と説明してくれました。

ペルフロムさんは『第八森の子どもたち』に続いて、1985年には『

小さなソフィーとのっぽのパタパタ』(徳間書店)、1990年には『どんぐり喰い』(仮題、未邦訳)と、3度にわたって「金の石筆賞」を受賞しています。実は、私は今、3つ目の受賞作『どんぐり喰い』を訳しているところなんです。物語の舞台は市民戦争のあとのスペイン。ペルフロムさんの夫だった方の少年時代のおはなしです。社会の不正や、とんでもない貧富の差の中で、誇り高く、陽気に生きるアンダルシアの人たちの姿を、来年にはみなさんにお届けできると思います。

テー・チョン・キンさんが絵を描いた『小さなソフィーとのっぽのパタパタ』(左)と、現在野坂さんが翻訳中のペルフロムさんの作品『どんぐり喰い』(仮題)原書。

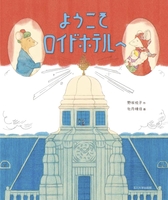

翻訳のみならず、オランダ人の価値観が日本に伝わることを願って、『ようこそロイドホテルへ』を創作した野坂悦子さん。オランダ好き仲間として親交があった牡丹靖佳さんに、ぜひ絵をお願いしたい……と考えていた夢が実現。この絵本は2019年、オランダでも出版されました。

100年の歴史とともに歩み、文化の交差点となるユニークな場を描いた『ようこそロイドホテルへ』

『ようこそロイドホテルへ』を書いた理由とは?

「ようこそロイドホテルへ」

作:野坂 悦子

「ようこそロイドホテルへ」

作:野坂 悦子

画:牡丹 靖佳

出版社:玉川大学出版部

オランダの港町アムステルダムに1匹のネズミがやってきた。名前はピープ。ロイドホテルにすみついたピープ一家はときをこえて生きるネズミになった……。さあ、100年前から物語を始めよう。ロイドホテルの歴史は、私たち人間の生の縮図のようである。その「まなざし」は、未来につながる。「未来への記憶」シリーズ第2弾。

野坂:アムステルダムにあるロイドホテルは、オランダのアートや建築が好きな人なら、誰もが知っているホテルです。約100年前に南米移民のためのホテルとしてオープンしたのち、ドイツから逃れてきたユダヤ人の収容施設になったり、戦争中から戦後にかけて刑務所となったり。その後少年院や、芸術家のアトリエだった時代を経て、2004年からはふたたびホテルとしてオープン。今、また多くの旅人を受け入れています。

私はロイドホテルが大好きで、オランダと日本を行き来するたびに、なぜこんなにもこのホテルに惹かれるのだろうと思っていました。ロイドのホテルのユニークさを、日本に伝えられないかと悶々としていたとき、編集者さんの提案があって、“未来への記憶”という絵本シリーズの1冊にしてもらえることになりました。

ロイドホテルがなぜおもしろいのか考えていた時期に、私はこう気づきました。それは、このホテルが、オランダの価値観そのものをあらわしているからだって。鉄格子をあえて残した部屋もあれば、歴史展示コーナーもあるロイドホテルには、過去や、マイナスの部分も隠さず、率直に子どもたちに伝え、そこから一緒に新しい未来を考えようとする姿勢が感じられます。それができるのも、オランダの人々が、子どもたちの力を信じているからです。私は、そんなオランダ人のあり方に惹かれ、ロイドホテルを日本の子どもたちに伝えたいと思ったのでしょう。

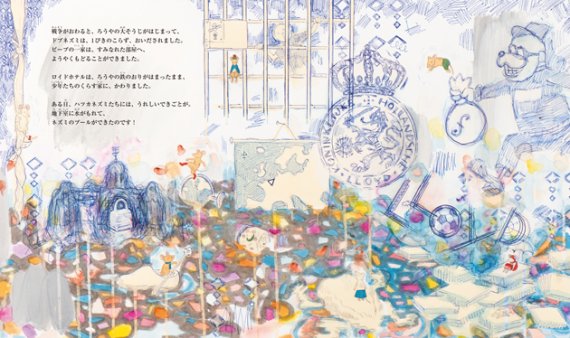

『ようこそロイドホテルへ』より

野坂:絵本『ようこそロイドホテルへ』の中で牡丹靖佳さんが描いてくれた青いペン画は、ホテルが少年院だった時代に、ここで暮らしていた少年たちの描いた絵がもとになっています。牡丹さんは、オランダの顔料について現地に学びに行ったこともあり、「オールドホランド」という古くからある絵具で、表紙をはじめ、美しい絵をたくさん描いてくれました。

日本で作られたこの絵本は、2019年11月、オランダでも翻訳出版されました。ロイドホテル内では、主人公のねずみ、ピープの一家を探す子ども向けイベントが先日始まったそうで、うれしく思っています。

ロイドホテル内のステンドグラス

野坂:イギリス人のC.S.ルイスが書いた「ナルニア国物語」シリーズに出会ったとき、小学生の私は、自分のまわりとはまったく違う価値観の世界もあるんだ!と、驚きました。リンドグレーン、トールキン、カニグズバーグ、ルーマー・ゴッデン、ミヒャエル・エンデ……その作品のそれぞれが、未知の世界への窓でした。そうして、35年前に、たまたま私が引っ越した先がオランダで、そこには英米やドイツとはまた違う、独自の児童文学があったのです。オランダ語を学び、戦後、アニー・M.G.シュミットなどから始まる豊かなオランダの児童文学の流れに出会えた私は、幸運でした。

オランダと言えば……ディック・ブルーナさん!

野坂:オランダと言えば、ディック・ブルーナさんの絵本、「うさこちゃん」のシリーズを思い出す人も多いかもしれません。これは2009年の秋に、ブルーナさんのアトリエを訪問したときの写真です。

野坂:ミッフィーとも呼ばれる「うさこちゃん」の絵本には、オランダの習慣がいろいろ描かれているんですよ。たとえば『

うさこちゃんとあかちゃん』(福音館書店)では、あかちゃんがうまれた翌日に、学校へお祝いのお菓子を持っていく場面がありましたね。そうすると、みんなが「あかちゃんがうまれておめでとう!」と祝ってくれます。

オランダでは家にあかちゃんがうまれると、「マウシェス」という名前の、まるいラスクの上に甘い砂糖つぶをかけたお菓子を、まわりの人にふるまうんです。マウシェスは「小さいネズミ」の意味で、ネズミは多産の象徴だからとか、アニスシードに砂糖衣をかけた形がネズミに似ているからとか、名前の由来にはいくつか説があります。(ちなみに、アンナさんの『ぼくとテスの秘密の七日間』にも、「子ネズミ」という名でこのお菓子がでてきます!)

それから、まわりからの祝福や愛がいっぱい伝わってくる『

うさこちゃんのたんじょうび』(福音館書店)。オランダでは、誰かにお祝いされるのを待っているのではなく、自分から「きょうは私の誕生日。一緒にお祝いしましょう!」とオープンにふるまいます。誕生日を迎えたその人が、学校や職場でうれしそうにケーキを配っている姿を見ると、いいなあ、と思います。誕生日は大人になってもすごく大切な日なんですよ。お祝いに、頭韻をふんだ詩を作って贈ることもあります。

そして『

うさこちゃんとじてんしゃ』(福音館書店)には、オランダの暮らしに欠かせない自転車が描かれています。自転車にあこがれるうさこちゃんを通して、むこうの生活を想像してもらったら、またちょっと違ったブルーナさんの絵本の楽しみ方ができるかもしれませんね。

オランダと日本、異なる文化の中で

野坂:オランダは、江戸時代の鎖国下の日本と貿易交流があった、ヨーロッパ唯一の国なので、長崎の出島から、陶磁器や浮世絵などが古くから渡っています。今でも日本の美術品や工芸品が愛され、誰でも北斎や広重の名前を知っています。いっぽう日本でも、フェルメール、レンブラント、ファン・ゴッホの名前をあげるまでもなく、オランダ絵画はとても人気がありますね。

ヨーロッパ各国が世界に支配を広げた時代、オランダは、アジア地域では東インド会社を使って莫大な利益をあげました。長年、友好関係を結んできたオランダと日本ですが、第二次世界大戦中、そんなオランダの植民地だった東インド(現インドネシア)支配をめぐって衝突した時代もありました。日本人が運営する収容所に入れられて、辛い経験をしたオランダの方もいるのです。オランダ側にも植民地時代、そして戦後のインドネシア独立戦争時に、現地住民を弾圧した歴史があります。それを認めたうえで、たとえ数年間であっても、日本人がオランダ人に対して行ったことを忘れてはいけないと、私は思っています。

もちろん今のオランダにも差別や貧富の差はあり、すべてが理想的だと言うつもりは決してありません。とは言え、歴史的には、新しい思想や宗教に寛容で、個人の自由が大事にされている国だと言えるでしょう。世界ではじめて、同性婚や尊厳死を法律で認めた国であることも、「個人の選択が何より重んじられる」というひとつの根っこから来ているのです。

日本の子どもたちは、成長するにつれて空気を読むこと学び、自分から率先して発言することが少なくなります。「個人の選択が何より大事」という価値観とはかなり違っています。でも違っているからこそ、物語を通して、根気よく伝えることには意味があると思うのです。子どもたちの心が、大人の作る社会の都合に押しつぶされる前に。子どもたちが逃げ場を失い、あきらめ、無気力になってしまう前に。大事なのは、「あなたは何をしたいか?」ということ。そして、「あなたにはあなたの望む未来を作る力がある」ということ。私たち大人にできるのは、子どもたちの望みに耳をかたむけ、どうしたら実現するか一緒に考えること。そんなメッセージの込められたオランダの子どもの本を、これからも少しずつ探して、訳していければと思っています。

野坂悦子さんが翻訳を手がけたオランダの絵本や児童書の中で、デビュー作となった『レナレナ』から、最新のオランダのティーンエイジャーを映し出す『おいで、アラスカ!』まで、前後編に渡ってご紹介しました。オランダ生まれの絵本・児童書には、こんなにも「オランダらしさ」が詰まっていたのですね。記事で紹介できなかった作品の中にも、まだまだおもしろいものがたくさんあります。この機会に、オランダの本を探してみてくださいね。

インタビュー・文:大和田佳世(絵本ナビライター)

編集:掛川晶子(絵本ナビ編集部)

※写真は、野坂悦子さんにご提供いただきました。