�y�A�ځz��3��@���X�@���є����q����C���^�r���[

�� �����҂Ƃ��Ă̂����搶����������V���[�Y�ł��B

�\�\�@���т��A��������̒S���ɂȂ�ꂽ�̂͂�����ł����H1999�N�Ɂu�厩�R�̂ӂ������ق�v�V���[�Y��1���ڂƂȂ�w

�x�m�R����͂��x�̕ҏW��S�������Ă��������Ă���ł��̂ŁA15�N�ȏ�ꏏ�ɖ{���������Ă��������Ă��܂��B

�\�\�@�ǂ̂悤�Ȍo�܂ŁA���́u�厩�R�̂ӂ������ق�v�V���[�Y�͒a�������̂ł����H���Ђł́A�w

�܂�����ǂ��������ւ��x��u

�������Ƃ� ���V�C���ق��v�V���[�Y�������搶�ɂ��肢���Ă��܂����B���̖{��S�������O�C�҂�����p���������Ƃ��A�����搶���Ȋw�̊G�{�V���[�Y�����l���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��܂����B���N�A�Ȋw�̌����҂Ƃ��Ă̂����搶�̂�����͑����Ă��܂����̂ŁA�����Ɩʔ�����i�ɂȂ�Ǝv���܂����B����ŁA�����搶�ɂ��肢�����̂��u�厩�R�̂ӂ������ق�v�V���[�Y�ł��B

�\�\�@�u�厩�R�̂ӂ������ق�v�V���[�Y�́A�䕗�○�Ȃǂ̎��R�E�̂��܂��܂Ȍ��ۂ⓮�A���̐��Ԃ̂ӂ����Ȃǂ���������Ȃ�ł͂̐���ŕ`�����A�Ȋw�G�{�ł��B����10���̃e�[�}�͂��������g���l����ꂽ�̂ł����H

�������A�����ł��B�����搶����A�C�f�B�A�̃����������Ă��������܂����B�����ɂ́A15�����炢�̉Ȋw�G�{�̃e�[�}�ƕ`���������e�����J�ɋL����Ă��܂����B���̒�����10�̃e�[�}��I���Ă��������A�u�厩�R�̂ӂ������ق�v�V���[�Y�Ƃ��邱�Ƃ����܂�܂����B

���A���߂�10���̃e�[�}�����Ă݂Ă��A�ΎR�◳���̂��ƁA�y����ȂǁA���݂ƂĂ����ɂȂ��Ă���e�[�}����ŁA�����搶�̎��_�̉s���������܂��B

�\�\�@���ۂɂǂ̂悤�Ȃ����ŊG�{�̐��삪�i��ł������̂ł����H

�����搶�������g�ł��낢�뒲�ׂ��āA�{�̌`�Ƀ��C�A�E�g�������̂������Ă��������A���̕��ł��A�ł��邾�������̎������W�߂Ă�����̈ӌ��Ȃǂ����`�����āA���f���Ă��������c�c�Ƃ����������A�����܂ʼn��x���J��Ԃ��܂��B�����́A�����搶�Ǝ�ނɍs�����Ƃ������A�w�x�m�R����͂x��������Ƃ��͎R�����ɂ���u�Ȃ邳��x�m�R�����فv�ɍs���܂����B�����ŁA�M�S�Ƀ���������A�X�P�b�`������Ă��܂����B����A���̂Ƃ��̉_�̘b���A�w�x�m�R����͂x�̒��ɓo�ꂵ�Ă���̂������Ƃ��A�����搶�͂�������Č������������Ƃ���i�ɔ��f����Ă���Ɗ������܂����B

�\�\�@���łɂ����g�ł����ׂ��Ă���̂ɁA���ڂ����m�낤�Ƃ����p�͖{���ɂ������ł��ˁB�����Ȃ�ł��B�����搶�͈ꎞ�I�Ȓm���ł͂Ȃ��A�{��ǂc���ǎ҂�10�N20�N��A��l�ɂȂ����Ƃ��ɂ��𗧂悤�ȁA�^���̌����ɏ�ɖڂ������Ă��āA�q�ǂ������ɓ`���悤�Ƃ���Ă��܂��B���̂��Ƃ��������Ɏ��������G�s�\�[�h������̂ł����A

�w���炰�̂ӂ����т�����Ȃ��x�𐧍삵�Ă���Ƃ��A���炰�̌����ŗL���ȐV�]�m�������ق���ނ��܂����B����������A�G�{�̒��łƂĂ��d�v�Ȃ��炰�̐��ԕ����ɊԈႢ�����邱�Ƃ�����������ł��B���łɍ\�����ł܂��Ă��āA�o�ł܂ł̃X�P�W���[�������܂��Ă��܂����B�ʏ�ł���A������`���������Ƃ͎��ԓI�ɓ���A���͓�������܂����B�ł��A�����搶�͂܂��������낽���邱�ƂȂ��A�ނ���A�������m����m�邱�Ƃ��ł������Ƃ��ϊ��Ă��܂����B�����āA�����̃X�P�W���[����x�点�邱�ƂȂ��A�V����������`��������ꂽ�̂ł��B

�������Ƃ��@�厩�R�̂ӂ������ق�

�\�\�@�ƂĂ���������炵���G�s�\�[�h�ł��ˁB�u�厩�R�̂ӂ������ق�v�V���[�Y��1999�N����2003�N�O�̖�4�N�Ԃ�10�������s����܂����B���̌�A�o�ł��ꂽ�̂��A�u�`���V�эl�v�B����́A���Ȃ���I�Ȍ������ł��ˁB

�u�厩�R�̂ӂ������ق�v��S�����Ă���Ƃ��A�����搶����u���́A���ւ̂ւ̂��ւ������W�߂Ă����ł���v�Ǝ����������Ă��������܂����B����́A�����搶��50�N�ԏW�߂��Ă���A�u�G�����V�сv��u�����v�ȂǁA�q�ǂ��̗V�тɊւ���A�c��Ȏ����ł����B���̂Ƃ��́A�ǂ����ʂ̏o�ŎЂ���o�ł����i�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�u����o�łł���������A�����{�ɂ܂Ƃ߂����Ǝv���Ă����ł��v�Ƃ���������Ă��܂����B����ŁA�u�厩�R�̂ӂ������ق�v�V���[�Y�����������^�C�~���O�ŁA�����搶�Ɂu���ЁA���Ђŏo�ł����Ă������������v�Ƃ��肢���܂����B

�\�\�@50�N�ԕ��̎����I�@��������͂ǂ�����Ă��̎������W�߂��Ă����̂ł��傤���H

���_�ƂȂ����̂̓Z�c�������g�ł̎q�ǂ���̊����������̂������ł��B�q�ǂ���������̊G�����̂������Ă�������̂��A�G�����V�тɋ����������������������Ƃ���������Ă��܂����B�G�{��ƂɂȂ��Ă���́A�n���̍u����ɍs���x�ɁA�u���Ȃ����m���Ă���G�����V�т₶���A�S�V�т������Ă��������v�ƃA���P�[�g������āA�f�ނ��W�߁A�������A��̓d�Ԃ̒�����A�������ނ����͂��߂Ă��������ł��B��������ďW�߂��q�ǂ��̗V�т̎�����30���_�߂��ɂ��y�т܂����B

�\�\�@30���_�I�@�z�����鐔�̎������W�܂����̂ł��ˁB

���̓���10���_�́A�G�����V�т̐}��̎��ׂĕ��͂������̂��w�G�����V�эl�x�ɂȂ�܂����B�����悤�ɂ����搶��50�N�ԂŏW�߂�ꂽ�q�ǂ��̗V�тɊւ��鎑�����܂Ƃ߂����̂��w����V�эl�x�w�S�V�эl�x�w�����V�эl�x�Ƃ��ďo�ł��܂����B

�\�\�@600�y�[�W�߂��{�����[�������邱�ƂȂ���A�����̍����ɂ��䂩����i�ł��ˁB

��͂�A�����搶�̒��N�̃��C�t���[�N���W��V���[�Y�ł�����A��������Ƃ������̂ɂƎv���A���Y�͖ΐ搶�Ƀu�b�N�f�U�C�������肢���܂����B�\���͐��Y�搶�̈ĂŁA�q�ǂ��̂�����̒������C���[�W���ĕz�N���X�Ɉ�����A�����搶���`�����������U�炷���Ƃɂ��܂����B

����������钆�ł̃��������������������Ă��܂��B�悭����Ɓu�X�~(�ς݂̈�)�v��u��(����\������@�Ƃ���)�v�̕����A���e�p���̈ꕔ��������܂���B

�u�`���V�эl�v�V���[�Y�̃f�U�C���w�莆(���A����)�ƕ\��(�E)

�\�\�@�u�`���V�эl�v�V���[�Y�ɂ���ȏ�Ȃ��قǃs�b�^���ȕ\���ł��ˁB

���ɂ���Ďg���Ă���C���X�g�������ɈႢ�܂��̂ŁA4����ׂĂ݂Ă��������Ƃ��ʔ����Ǝv���܂��B�܂��A���̖{�ɓo�ꂷ��V�тɂ́A���łɔp��Ă��܂����V�т�����������܂��B�q�ǂ��̎p��m���ł��ƂĂ��M�d�Ȏ������Ǝv���܂��̂ŁA�q�ǂ��Ɋւ���Ă�����ɂ͂��ЁA��Ɏ���Ă������������V���[�Y�ł��B

�\�\�@���������������������������Ǝv���܂��B�����������V�т��������Ȃ���w���炷�̃p���₳���x��w����܂����ƂĂ�����x�Ȃǂ̖���ݏo����Ă����Ǝv���ƁA�ƂĂ����S�[���ł��ˁB�{���ɂ����v���܂��B

���̎��ɏo�ł������u

�������Ƃ��@���ǂ��̍s���@������Ɛ����v�V���[�Y�́A�`���V�т����W���邫�������ƂȂ����A�Z�c�������g�ł̎q�ǂ���̊����ŁA���X�A�q�ǂ������ɐڂ��Ă����������������搶�����炱���A��Ǝv����s����K�킵�ɂ��āA�������������������Ǝv���A���肢�����V���[�Y�ł��B

�ŏ��́u���ǂ��̍s���v�݂̂������̂ł����A�����搶�Ɓu���ꂩ�����q�ǂ������ւ̍s���G�{�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��v�Ƒł����킹���d�˂Ă��邤���ɁA��l�������Ղ�₵������ɍ��߂��肢��S��`������悤�Ȗ{�ɂ������Ƃ������j����܂�A�s�������{�̎��R��l�X�̐����ɖ��ڂɊւ���Ă��邱�Ƃ���A�u������Ɛ����v�Ƃ������t����ꂽ�V���[�Y�^�C�g���ƂȂ�܂����B

�������Ƃ� ���ǂ��̍s�� ������Ɛ���

�\�\�@�u�������Ƃ� ���ǂ��̍s�� ������Ɛ����v�V���[�Y�́A2012�N�ɊG�{�i�r�ł����͂Ȃ����f�����A��ώv���o�[����i�ł��B���̂Ƃ��A�e���̌��ǂ���������Ă��������܂����B

�C���^�r���[�̒��ł����搶������Ă�������Ⴂ�܂����A�u3���̂܂��v������Ă���Ƃ��ɁA�����{��k�Ђ��N����܂����B���łɊG�����͂��o���オ���Ă��܂������A���̂Ƃ��������搶�͈�ؖ��킸�A�y�[�W���\���������āA�����{��k�Ђ̂��Ƃ��u3���̂܂��v�̒��ɉ�����ꂽ�̂ł��B

�\�\�@�q�ǂ��ɓ`�������厖�Ȃ��Ƃ�D�悳����p���́A�����ƕς���Ă��Ȃ��̂ł��ˁB

�u�������Ƃ� ���ǂ��̍s�� ������Ɛ����v�V���[�Y�ł́A���{�̓`���I�ȍs���͂������A�n���E�B����o�����^�C���ȂǁA�ŋߒ��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ����C�x���g�ɂ��Ă��Љ�Ă��܂��B�����āA��͂肩���搶�łȂ��ƌ��Ȃ��푈�̂��ƁA8���́u�I��v��12���́u�J��v�ɂ��Ă��ӂ�Ă��܂��B���q����̒a�����̊�����ł��悢�ł����A�����̂���s���A�G�A�V�тȂǂ��낢��ȂƂ��납��ǂ�ł��炦����������ł��B

�\�\�@�@�����āA�ŐV���ƂȂ�̂��u�������Ƃ��@�����т������v�V���[�Y(�S4��)�ł��ˁB�u�`���V�эl�v�V���[�Y�͌����Ҍ����́A�������̍����V���[�Y�ł����B�������A��ނƂȂ��Ă���͎̂q�ǂ������̓���I�ȗV�т̐��X�ł��B�q�ǂ������ɂ��A�����搶���o����Ă����V�т̒m����`�������Ǝv���Ĉ˗������̂��u

�������Ƃ��@�����т������v�V���[�Y�ł��B

�\�\�@�t�A�āA�H�A�~�̂��ꂼ��̋G�߂Ŋy���߂�V�т������ς��l�܂��Ă����i�ŁA�ǂ̃y�[�W�����Ă��A���ۂɗV��ł݂����Ȃ���e����ł����B

�u�y���݂Ȃ���̂�S����āA�m�b��͂�L���V�сv���e�[�}�ɁA�����搶�����I�����V�т���������Љ��Ă��܂��B�������A�����搶�̂��Ƃł�����A�V�т����łȂ��A�s���⎩�R�A���A���̂��Ƃ���������ڂ��Ă��܂�(��)�B�����搶�̊G�{�͂ǂ���A�{��ǂ�ŏI���ł͂Ȃ��A���H���ď��߂āA���̊y�������\�ɂ킩��Ǝv���܂��B���ЁA�ۈ牀��c�t���ȂǂŁA�q�ǂ��������C�ɂȂ����V�т��A�݂�Ȃňꏏ�ɗV��ł��炦����������ł��B

�u�������Ƃ��@�����т�����v

�������ڂȂƂ���������搶�̖��͂ł��B

�\�\�@30���߂���������ƊG�{������Ă������т�������A��������̍�i�̖��͉͂����Ǝv���܂����H

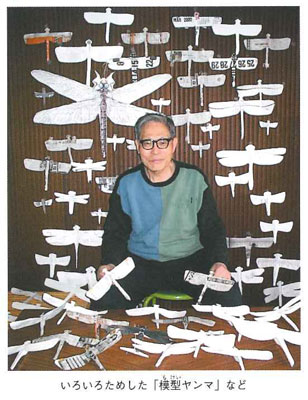

��͂�A�q�ǂ������ɐ������m����`�������Ƃ����p���ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂��߂̕���ɂ��܂Ȃ��M�S�ȂƂ��낪��i�ɂ��\�ɔ��f����Ă���Ǝv���܂��B�����搶�����g���A�ƂĂ��D��S�����ȕ��ŁA�w�q�K���o�i�̂Ђ݂x������Ă����Ƃ��́A�S���ŌĂ�Ă���u�q�K���o�i�v�̕ʖ���S�����ׂāA�s���{���ʂ̈ꗗ�\�Ƃ��āA���Ԃ��Ƃ���܂����B�܂��A�w�����Ԃg���{�̂��ǂ낫�Ȃ��x�̂Ƃ��́A�͌^�g���{�����̂Ƀn�}���Ă��܂��āA�R�قǃg���{������Ă�������Ⴂ�܂����B���Ƃ����Ɍf�ڂ����ʐ^�ɂ́A��������̖͌^�g���{�Ƌ��Ɏʂ��Ă�������Ⴂ�܂��B����Ȃ����ڂȕ������A��i���犴������Ǝv���܂��B

�w�����Ԃg���{�̂��ǂ낫�Ȃ��x���t���

�\�\�@���т���͂ǂ�ȂƂ��ɂ�������̂����ڂ��������܂����H

�w�x�m�R����͂x�œǏ����z�����������q���A���̔N�̓Ǐ����z���R���N�[���ŁA�����Ȋw��b����܂���܂�����ł��B�����搶�ƈꏏ�Ɏ����ɎQ�������̂ł����A�҂����Ԃ̂Ƃ��ɋi���X�ŃN���[���\�[�_�𗊂܂ꂽ��ł��B80�̂����搶���N���[���\�[�_�������オ���Ă���p���ƂĂ����킢�炵���āA�����ڂ��Ȃ��Ǝv�����̂��o���Ă��܂��B

�\�\�@�ƂĂ����܂����G�s�\�[�h�ł��ˁB���Ђ���o�ł���Ă��邩������̍�i���ŁA���т����ɍD���ȍ�i�͂ǂ�ł����H�q�ǂ��̂Ƃ��ɓǂ�ŁA���ł��悭�o���Ă���̂��w

���ׂ��̂́@�����x�i���S�Ёj�ł����B������t�Ȃ̂ŁA�ꂪ���̎d���������邽�߂ɓǂ�ł��ꂽ�Ǝv���̂ł����A�H�ו��������A�u���傤���傤��������̃W�F�b�g�R�[�X�^�[�v�ɏ���āA�H�ו���h�{�������Ă���u�����낢�J�o���v���z������Ă�����ʂ��ƂĂ��D���ŁA�L���Ɏc���Ă��܂��B��l�ɂȂ������A�ǂݕԂ��ƁA�̂̒��H�ׂ����̂������z������Ă����l�q���ƂĂ�������₷���`����Ă��āA���߂č�i�̂������������܂��B

�\�\�@����A�o�ł�\�肵�Ă����i������܂�����A�����Ă��������܂��ł��傤���B

�����搶�ɂ́A2017�N�ɏo�ł���\��̖{�����肢���Ă��܂��B�ڂ������e�͂܂����`���ł��܂��A�����搶�̐��܂�̋��ł��镟�䌧�z�O�s�ɂƂĂ����̂��鐶���������グ���G�{�ɂȂ�\��ł��B

�\�\�@�Ȃ�̐������Ȃ̂��A�ƂĂ��C�ɂȂ�܂��B��������̐V���q���ł���̂�������y���݂ɂ��Ă��܂��B�����͖{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B