───子どもの頃からなじみがあるクレヨンなのに、こんなふうに素敵に描けるなんて知らなかったです。

画材は何を使っていらっしゃるのですか?

愛用しているのは、サクラクレパスの「クレパス太巻き50色セット」です。ほかのクレヨンも試してみたけれど、こちらに戻ってきました。

使い込まれたクレパス太巻き50色セット。

実はクレヨンとクレパスは、厳密にはちがうものです。クレヨンは顔料をろうなどで固めたもので線画に向いていますが、クレパスは1925年にサクラクレパスが開発したもので、海外では一般に「オイルパステル」と呼ばれる描画材料の一種。サクラクレパスの登録商標です。やわらかめで、描き心地のなめらかさや、色をぬるときののび具合、発色のよさが気に入っています。

色をぬるときは、椅子から立ちあがって「うりゃー!」と勢いをつけてぬります。あ、声には出してないかもしれませんけど(笑)、気持ちはそういう感じでがむしゃらにぬってます。

───ええっ。立って!?

はい。何枚も何枚も、勢いをつけて描くため、肩の力を使うので(笑)。

───勢いが大事なのですか?

そうですね。もともと、絵を描いて食べていきたいと決心して、ボローニャ絵本原画展に応募し、賞をいただいたときは、アクリルガッシュで描いていました。きっちり下書きし、本番の紙にトレースし、きれいにぬる。手がかかるということもあるし、僕の性格もあって几帳面に描いてしまう。でも自分ではそういうところが好きではなくて、ひとの描いた勢いのある絵を見て「いいなあ……」と思うことが多かったのです。

勢いのある絵を描きたい。もっと気楽に楽しく描きたい。そういうことを考えているときにクレヨンに出会いました。描いてみると、クレヨンってうまく描くのがむずかしいんですよ。どうしても強弱の線が出てしまって、まっすぐ描けない。でも自分の几帳面なところをうまく消して、勢いのあるほうを出してくれる気がしました。「いいなあ」と思える感触をつかめたことが嬉しかったです。

───うまく描けないのが、欠点ではなく魅力になる……?

たとえば子どもの絵を見ると、決してうまくはないけれど、なんかいいなあと思いますよね。自然に勢いのある線で、意識して描いた絵ではなく「こうなっちゃった」という絵。だから、僕もクレヨンで絵を描くときは「子どもだったら、どうなっちゃうかな」と想像しながら描いています。

モチーフを描くときは、なるべくシンプルに。形もなるべくシンプルにデフォルメしようとします。どこをどう崩したらおもしろくなるかなと考えて、何回もラフを描きますね。きつねなら、しっぽに特徴があるから、わざと大きくしっぽをふくらませて描いたりします。色をぬる際は手を入れすぎて失敗した経験から、なるべく深追いはしないようにします。

───実際に、絵をどのように描いているのか、おしえてください!

原画を見ながらレクチャーしていただきました!

愛用の6B鉛筆はこちら。芯をとがらせすぎないよう、カッターで手削りしています。

───絵の表面をひっかくのですか?

ええ。たとえば「いちご」の種。シャーペンの芯を出す前の状態で、あかいクレヨンでぬった部分をひっかくように種をえがくと、削られた部分が白く、紙の地の色が出てきます。「てぶくろ」の毛糸の網目も、同じように削っています。

クレヨンはひとつの色をぬったあとに、上からべつな色を重ねてぬることが難しい画材です。だから自然に「ひっかく」「削る」手法を使うようになりました。50色のなかで絵を描くという制限があるからこそ、おもしろい絵が描けるんじゃないかと思います。

種はシャーペンでひっかいています。

削られた編み目が細かい!

───わ〜〜っ、本当にどの絵もきれいですね!

くじらの潮吹き、しぶきの色は、「あいいろ」に「しろ」をまぜて2色で描いているのでしょうか。

いいえ、「あいいろ」1色です。先端をちょっとすべらせたときの感じで、濃淡をだしています。イラストレーションでこういった描き方をすると、原画でなく印刷された絵を見た方から「水彩ですか」と言われることがあります。

───たしかに、水彩で色がにじんだようにも見えますものね。技の繊細さに感動します。

輪郭を描いた濃い鉛筆の線も、味わいがありますね。

鉛筆の黒い線とまじって雰囲気が出るのは、50色のなかのどの色だろうかと考えます。いろいろためしてみて、鉛筆とのまざりぐあいの相性を見てみたりします。

くじらのお腹の部分もそうですが、「しろ」「おうどいろ」「きちゃ」などの明るい色は、鉛筆の上からぬり重ねると、黒くにじんだ部分が目立つようになり、おもしろい効果につながります。

───苦労したところや、気に入っている絵はありますか。

あえて苦労というほどではないですが、モチーフが一部さしかわることで、前後の色味が重ならないよう「かさ」の色を「やまぶきいろ」にしたり、「はさみ」の柄をブルー系から赤に変えたりと、最後までラフの推敲を重ねました。

そういえば「もも」ははじめて描いてみたのですが、意外とうまくいったかな。使った色は「あんず」と「ぞうげ」なんですよ、ももなのに(笑)。今回は色をまぜたかったので、濃いほうの「あんず」でぬったその上から、色をまぜるようにしながら、薄い色の「ぞうげ」をぬりました。

「もも」原画。

───いつもの逆の順番でぬって成功したのですね。桃の産毛みたい。おいしそうです!

ちなみに、50色のなかで、いちばん減りが早い色はなんですか?

う〜ん。意外と「しろ」ですかね。単色で買い足せるので、東京に出てきたときによく使う色だけ大量に買い込んだりしますよ。

───たしかにいろんなモチーフに「しろ」は登場しますものね。動物や鳥の胴体などでも。

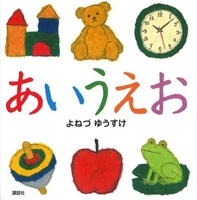

───「あいうえお」の文字が、とても味があってきれいですよね。これは手書きなのですか?

はい。文字も、僕がクレヨンで描いています。

原画(左)と本(右)。

崩し加減を試していたときの手書き文字のラフ。

当初、パソコンの書体そのままと、すこし崩したクレヨンの手書き文字と、2つのパターンでラフを出しました。

パソコンの書体は、ラフに入れ込んでみるとぴしっときれいにおさまったので、これもいいなと思いました。

やはり親としては、子どもが最初に覚える字は、美しいなめらかな文字がいいだろうなと思ったのです。

でもその後、しっかり書体をトレースして、きれいに作った書き文字を見た編集者の方が「やっぱり、描いたほうがいい感じですね」と言うので手書き文字になりました。

必然的に僕の仕事量も増えたわけですが……(笑)。きれいになりすぎると手書きであることが伝わらないし、崩しすぎるとひらがな独特の形の美しさが伝わらない。微妙な加減が難しかったです。

───やっぱり! どうやってこの文字はできたんだろうと不思議でしょうがなかったんです。

よねづさんの試行錯誤の結晶だったのですね。

さきほどクレパス50色の中で「くろ」も相当減っているように見えましたが、文字部分は、「くろ」で描いたのですか?

はい。いつも黒い部分を描くときは「セピア」を使うことが多いのですが、今回の文字は「くろ」一色で描きました。

本文左ページの文字の下地は、黒い文字が映えるように白地にし、右ページの絵のほうは、ふだん使用しているアイボリーっぽい色に近い色を下地にしてもらっているんですよ。

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット