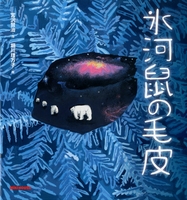

●出会うべき作品と出会った画家との、20年越しの約束

───松田さんが金井さんの作品に出会ってから、2013年に『銀河鉄道の夜』が完成するまで、ずいぶん時間がたっていますよね。

なぜすぐに絵本にできなかったかというと、理由はたくさんあります。まず、ふつうの絵ではないので、印刷のためには一枚一枚のインスタレーションを写真に撮らなくてはならない。そのプロセスに費用が発生するし、そもそも光そのものを撮影するというのはとても難しい。人間の目で見えるようには、なかなか撮れないんです。そういう技術的なハードルがありました。そして何よりも「銀河鉄道の夜」は文章が長い。絵本にするには、ページ数がたくさん必要です。その分制作費がかかりますから、値段が高い本になる。そんな作品を出させてくれる出版社がそう簡単にあるわけじゃないんです。

でも、「私がいつか本にします!」と口走ってしまったし、金井さんはそれを覚えていて、作品展があるたびに案内状を送ってくださる。私はそこへ行く。そんな関係が長くつづいていました。

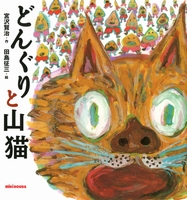

時が流れるうちに、私に、ミキハウスの宮沢賢治の絵本シリーズにかかわるという機会が訪れました。シリーズ3冊目にあたる『水仙月の四日』からかかわりました。とはいえ『銀河鉄道の夜』を出せるかどうかは、最初はわからなかった。2006年に出した『どんぐりと山猫』と『やまなし』以降、毎年刊行をつづけるようになりましたが、シリーズがスタートしたときはまだ、最終的に何冊出すのか、出版社としても手探りでしたから。

───以後は順調に宮沢賢治作品の刊行をつづけていらっしゃいますよね。荒井良二さん、あべ弘士さん、片山健さん……、名前をあげきれないほど個性的な作家さんがたくさん、次々宮沢賢治の世界を描かかれています。

ええ。画家の方たちとともに、私自身も試行錯誤しながら、賢治の世界をもう一度旅するように、一冊、また一冊と刊行点数を重ねていきました。そうしてだんだんと、シリーズに対する世間の評価も定まってきたんです。

あるとき、あの今江祥智さんが「このシリーズは、出会うべき画家が、出会うべき作品と出会っている」と、ある雑誌で褒めてくださった。「白眉(はくび)である」(*中国の故事に由来する表現で、多くの優れたもののなかでもさらに最も優れていることを意味する)とまで書いてくださった。作っている私たちは本当に嬉しくて、と同時に、背筋がのびるというか、改めて、ある種の責任や緊張も感じました。

そうなったときに、ようやく「実は、『銀河鉄道の夜』を作りたいと思っているんです」と、はじめて出版元であるミキハウスに切り出しました。それまでは40ページにおさまる物語しか絵本にしていなかった。でも『銀河鉄道の夜』は40ページではおさまらない。「100ページ近くなるかもしれない。それを許していただけますか」と言いました。そんな急な申し出をすぐに受け入れてくださったミキハウスに感謝しています。私は「あぁ、これでやっと金井さんとの約束を果たせる!」と嬉しい気持ちでいっぱいでした。

───制作にとりかかるまでが大変。さらに、実際作れるとなってからも苦労がおありだったのではないでしょうか。

分厚くふくらんだ、制作中の試作本。はい、まさにそこからがスタートです。文章をページごとに構成し、ページ数を割り出していきました。

作品の撮影はどうするかという課題について、最初私は、すべてを撮影することを考えていました。でも実は、金井さん自身が、作品が仕上がるたびに、その都度撮られてきた写真があったんです。金井さんの写真をプロのカメラマンに見てもらったところ、「よく撮れている」と言われた。もちろん、長い年月をかけていろんな条件下で撮っているわけだし、一点一点の色彩は黒っぽかったり青っぽかったり微妙にちがう。でも、それもよいのではないかと感じました。そこで、新規の撮影が必要なもの以外は、金井さんが撮影された写真を使うということに決めました。

次は、金井さんの写真をいったんぜんぶお預かりして、文章と写真を見比べながら、ここの場面にはこの絵だな、と組み合わせながら、まずシュミレーションしたものを作ったんですね。ああでもないこうでもないと考えながら1冊の流れを決めていく、この段階の作業は、すごく大変なんですけど、実はとても楽しいものでもあります。

───一般的にはあまり知られない、編集者ならではのご苦労ですね。

最終的にこのページ数だ!というページ数を割り出して、全体の場面を決めました。

でも、そもそも金井さんは絵本を作ろうとして、翳り絵の制作をつづけてきたわけじゃありませんから、作られていない場面もあるわけです。たとえば「ここにはさそりの絵がほしい」という場面に、該当する絵がなかったりする。

画集ならばそれでよかったかもしれないけれど、絵本は、文章と絵が、からみあい、奏であいながら展開していくものです。絵本にするためには必要な絵がある。足りないと思う場面の絵については、新たに制作をお願いしました。

───何枚くらいですか?

12枚です。もちろん金井さんは制作してくださいました。でも、それ以降はもう、「翳り絵」の制作はされていないと思います。なぜかと言うと、その制作には、おそろしく目をつかうからです。真っ暗闇のなかで、ライトテーブルの光をバックに、針で穴をあけていくのですが、金井さんももう70歳を超えていらっしゃいますし……。追加の絵をお願いしたときも「だんだん目が辛くなってきたから、これが最後」とおっしゃっていましたから。

───そしてついに完成。絵本の形になったとき、金井一郎さんは何とおっしゃっていましたか?

「嬉しい!」というような、直接的な言い方はされませんでしたけどね(笑)。でもやはり嬉しいお気持ちはあったのではないでしょうか。ただひたすらコツコツと制作しつづけたものが形になったのですから。

「翳り絵」のようなものが紙の上に再現できるのかということも不安に感じていらしたかもしれない。完成した『銀河鉄道の夜』を手渡したとき、一枚一枚ページをめくりながら、「あぁ」とため息をつくようにして「よく出たな、よく出たな」(よく再現された)と、つぶやかれていました。それを聞いて、私も本当に嬉しかったです。

●雲がうごき、葉っぱが一枚一枚ゆれている。私にもちゃんと見える!心で感じられる! ちぢこまっていた心の掛け金を外してくれた『銀河鉄道の夜』

───前回のインタビューで、松田さんが『銀河鉄道の夜』をはじめて読んだときのことをお聞きしました。

当時大学生だった松田さんが部室でぼーっと座っていたときに、先輩が「これやるよ」と言って本をくれたから、その場で読んだと。読み終わって外に出て驚いたとおっしゃっていましたね。まるで風景が違って見えたと。

ええ、そのときの一番のポイントはね、そのときの私がまるでコンプレックスのかたまりで、ダメダメだったということなんですけどね(笑)。

19歳で田舎から東京に出てきて、周囲の人がみんな賢く見える。人と話すときは、何かかっこいいこと言わなきゃいけない、立派なこと言わなきゃいけないと思って萎縮している。自分の頭で考えたことや、自分の心で感じたことが、自分のなかにひとつもないから、他人がしゃべっている言葉をいっしょうけんめい聞いて覚えて、それをさも自分が考えたことのように口にするの。まるでコピー人間ですよ。いま考えれば本当に自意識過剰よね(笑)。若かったということなのかもしれないけれど。

勝手に自分の心に鍵をかけて、縮こまって追いつめられているの。その掛け金をゆるめてくれたのが、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』だったんです。

読み終わったときは、「ふうん、こんな話だったんだ」と思ったし、すぐには言葉化できない魅力も感じましたが、本当にびっくりしたのは、一歩外へ出たときでした。世界がまるで塗り変わって見えたんです。

「ああ、葉っぱって、あんなふうに、一枚一枚ついているんだ、そして一枚一枚ゆれているんだ」と思った。当たり前のことでしょ。でもそんなことさえ、その頃の私には見えてなかったんだと思う。空に雲が浮かんでいることは知っていました。でもそのとき、それが実に新鮮に見えて、「ああ、雲があんなふうに動いている」という言葉が出てきた。「あんなふうに」というところには、誰からの借り物でもない言葉が、自分のなかから出てきた言葉があったんです。嬉しかったですね……。

───コンプレックスだらけで自信がないときの気持ち、わかります……。

でも、松田さんにもそんな時代があったなんて、思いもしませんでした。

自信なんか、いまもないですよ。でもあの頃は、自分のなかがほんとうに空っぽで、きっと一生私は、自分の言葉で語ることなんかできないんじゃないかとさえ思っていた。

『銀河鉄道の夜』は、あのとき確かに私の心の掛け金を外してくれました。とはいえ、そこからすぐ変われるわけじゃない。行きつ戻りつ……。その繰り返しですよ。

19歳からダメダメで。大学卒業して仕事はじめてからも、まだこわくて。……結局、「自分はこう思います」とちゃんと口に出して言えるようになるまで何年かかったのかなあ。24、5歳くらいになってようやく「こう思う」と言えるようになったかなあ。

あれから何度も、賢治作品を、「銀河鉄道の夜」も読み返しているけれど、読み返すたびに、作品が自分に語りかけてくるものがちがって感じます。

『銀河鉄道の夜』の絵本を作ることは、そんな経験をさせてくれた賢治さんへの恩返しの気持ちもこもっています。

かけだしの編集者時代、眠れない夜をなぐさめてくれた賢治の言葉>>>

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット