●「1」はカッコいい、でも、「1」になるのは難しい…。

───『One ワン』はいじめをテーマにした作品ですが、原書を最初に読んだとき、どう思いましたか?

翻訳者として、「勇気」「強さ」というものをどういう風に伝えるか…にまず頭がいきました。私自身、いじめについては、長年考え続けてきたので、絵本の形でアプローチできるのはありがたい機会だと感じました。

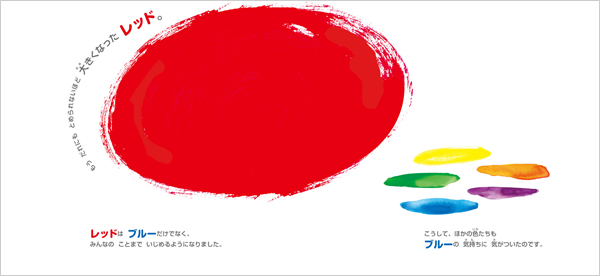

───ページをめくると、登場人物がすべて「色」で顔がない…。今までのいじめをテーマにした作品と印象がずいぶん違いますよね。

登場人物である「色」も個性的な形をしているわけでなく、すごくシンプルな形なんですよね。でも、色はイメージがすでにあるものなので、キャラの書き分けをする苦労はありませんでした。むしろ、色の持つイメージに乗っかって翻訳ができるというアドバンテージを感じました。

───ブルーは大人しくて、レッドは怒りん坊という、色の性格分けは、日本人の感じる感覚と近いように思いますが、原書も同じなのですか?

そうですね。色の性格の部分は原書に忠実に訳しています。翻訳作業の中で一番悩んだのは、メッセージの力点をどこに置いたらいいのかな…という点でした。いじめ問題では、いじめる側といじめられる側の関係性だけでなく、周りの存在がとてもカギになると思っています。

───イエローやグリーン、パープル、オレンジですね。

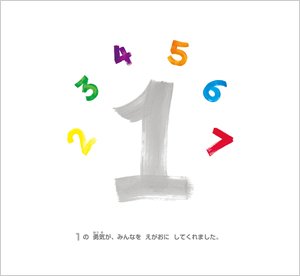

はい。彼らは、いじめはいけないと分かっていながら、自分では声の出せない傍観者です。でも、絵本の「1」のように、「ノー!」という人が1人でも出てきたら、状況が一気に変わっていく可能性があるんだよ…ということを、いい形で伝えたいと思ったとき、自分の中でメッセージの力点がストンと落ちてきて、そこからスムーズに訳が進んでいきました。

───絵本ではいじめられるブルーがレッドに屈しない「強さ」を身につけるけれど、そこに至るには「1」の存在があってこそだと思いました。「1」について乙武さんはどう思いますか?

…カッコいいですよね。カッコいいけど、日本の子どもたちからすると、一番感情移入できるのは、イエロー、グリーン、パープル、オレンジだと思います。

───たしかに、「1」のように「いじめをやめよう」というのは、勇気がいりますよね。

読んでくれた子どもたちが「1」みたいに勇気を出さなきゃなと思ってくれたらそれはとても嬉しいけれど、現実はそんな簡単な問題じゃないということを私は教員の経験から痛いほど知っています。だから、自分はイエロー、グリーン、パープル、オレンジだと思っている子どもたちには、もし、君たちの前に「1」のような子が現れたとき、「何だアイツ、カッコつけて」と笑うのではなく、「1」に続く、2番手、3番手になってほしいと伝えたいですね。それも、すごいことだと思うので。

───たしかに…2番手になるのも勇気がいりますよね。

そうなんです。だから、文章には2番目に発言したイエローにも「勇気を だして いいました。」と加えました。人間って急に強くはなれないけど、「1」の存在が必要だということはみんな分かっているんです。だから、「1」のような人が出てきたとき、それに加勢できるような勇気を持ってくれたらいいなと思います。

───レッドはいじめる側のキャラクターですが、乙武さんはレッドに対して、どう感じながら訳していたのでしょうか?

現実の世界では、「いじめっ子=悪」と捉えないで、いじめる側にも、何か抱えている物があって、それを発散したり、自分の中でバランスを取るために、相手を攻撃する行為に出てしまう…と考えるようにしています。絵本の中のレッドがただの悪者で、最後までイヤな奴だったら、訳すのにもっと苦労していたし、作品に感情移入ができなかったかもしれません。でも、レッドはレッドで孤独だったから、ああいう形でしかブルーと接することができなかったんだと思います。

───レッドの抱える、いじめる側の悩みはなんだと思いますか?

レッドは普段から口が悪くて、ぶっきらぼうだから、本当はみんなと仲良くしたいんだけど、みんなが怖がっているのを感じていて、それが孤独につながっていったんじゃないかな。子どもの頃って、一度周りからキャラづけされると、そのキャラで行かないと、具合が悪いんじゃないかと思ってしまうことってありますよね。それがレッドの本来の姿との歪みになって、より増強されてしまったんじゃないかと。

───そうやって分析していくと、レッドが「7」に変わって、本来の個性を取り戻した後の姿が、より一層生き生きとしているように感じます。

「いじめっ子だって本当はいじめたくなんかないんだ」という、私が常日頃、思っていることと同じメッセージを感じたので、レッドが「7」になったところはすごく気持ちよく訳せました。…ただ、最後の文章がなかなか出てこなくて、ギリギリまで悩みました。

───「1の 勇気が、みんなを えがおに してくれました。」という文章ですね。

───合わない人との付き合い方などは、大人の方がより実感できるようにも思いました。「えがおに してくれました」というラストのおかげで、大人も共感できる内容になったなと思います。

●「0」は私と似た境遇ですが、考え方は大きく違います。

───『One ワン』と『Zero ゼロ』それぞれ、乙武さんの「訳者のことば」が載っていますが、『Zero ゼロ』の中で「ほかの数字たちと異なるからだの「0」は、手足のないからだで生まれてきた私と似た境遇だと言えるかもしれません。」と書いていますよね。ただ、「0」のように他の数字たちをうらやんだりしなかったというのが、乙武さんの強さだとも思ったのですが、「0」に共感した部分はありましたか?

「訳者のことば」に書いたように、私は「0」のように、友人たちの体をうらやんだこともなければ、自分の体を恨めしく思ったこともなかったので、最初のころの「0」に共感する部分は実はそんなにありませんでした。ただ、私が今のようにメディアに出るようになってから、身体障害だけでなく、様々なマイノリティを抱えている方のおはなしを聴く機会が多くあり、その方たちの悩みや、社会に受け入れられず苦労したとはなす姿と「0」が重なることはありました。

───なるほど…。「0」は「7」の言葉によって、自分の存在意義を再確認しますが、乙武さんにとって「7」のような存在の人はいましたか?

両親や学校の先生が、私にとっての「7」だったのかなと思います。「7」は「じぶんの いいところを さがしてごらん」と、直接的な言葉で「0」を励ましますが、私の両親や学校の先生は言葉ではなく、普段の態度や私が生活をしていく上での環境づくりの中で、「私のままでいいんだよ」ということを伝えてくれていたと思います。

───普段の態度や身の回りの環境作りで伝える方が、言葉にするよりも難しいように思います。乙武さんが誰かにとって「7」だったことはありますか?

友人に対して「7」のように言葉をかけることもありましたし、先ほどおはなししたように、自分が周りと違っていることに悩みを抱えている方のはなしを聴く機会も多かったので、その方たちに語りかけたこともあります。小学校の教員をしていたときは、子どもたちや、ときにはその子の親に向けて、言葉をかけることもありました。

───日本では、『One ワン』と『Zero ゼロ』は同時発売ですが、アメリカでは『Zero ゼロ』は『One ワン』の続編として描かれた作品ですよね。「0」に「じぶんの いいところを さがしてごらん」と伝えるのが、『One ワン』でいじめっ子のレッドだった「7」だということも、面白いつながりだと感じました。

そうなんです。私は、この「7」とレッドは同一人物だと思っていて、いじめることでしか自分を表現できなかった「レッド」が、自分と他人の違いを認めることで楽になって、周りからも受け入れられて「7」になった。そんな「7」だからこそ、自分に自信のない「0」に対してアドバイスができたんだろうし、葛藤を経てきているからこその説得力が生まれるんじゃないかと考えながら訳していました。

───『One ワン』と『Zero ゼロ』を通して読むと、「7」の成長も一緒に感じられて、作品がより深くなったような気がしました。

私も、「0」が「7」の言葉によって自分にしかない魅力を気づきはじめるところは大好きで、とても気持ちよく、感情移入して訳せた感じがしました。

小学校で読み聞かせが行われました

夏休み前に、都内の小学校で1・2年生を対象に『One ワン』と『Zero ゼロ』のよみきかせ授業を行う乙武さん。

「1」の「ブルー」への勇気に、「7」の「0」への優しさに、子どもたちも真剣に聴き入っていました。

(撮影/森清)

読み聞かせ授業の様子を撮影した動画も公開中!

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪