───『やさいさん』『くだものさん』(学研)、『しろくまのパンツ』(ブロンズ新社)、『パンダ銭湯』(絵本館)など、若い世代のパパやママの中ではツペラ ツペラさんの作品を知らない人は少ないと思います。絵本作家としても活躍し始めたのは2004年ということですが、絵本作家になった経緯を教えてください。

中川:元々、私は大学でテキスタイルを学び、インテリアや服飾系の仕事に興味がありました。卒業後は服飾ブランドのアシスタントやバックのデザイン等の仕事もしていましたが、自分のできる範囲で何か発信していくことをしたいと思っていて、亀山を誘って、2002年に雑貨ブランドを立ち上げ、活動をスタートしました。

亀山:「tupera tupera」というのは、そのときの雑貨ブランドにつけたブランド名なんです。その頃はまだ絵本を作ることは考えていなくて、クッションを作ったり、ぬいぐるみを作ったりして、展示会を開いたり雑貨屋さんに直接、卸して販売していました。

雑貨ブランドとして活動していた頃の作品(『POOKA+ HOW TO PLAY tupera tuperaのあそびかた』より)中川:買ってくれるお客さんの中には「絵本は作ってないの?」といってくれる人もいたんですが、自分たちでおはなしを考えて、絵本を作るイメージがなかなかできなかったんです。

亀山:そんなとき、偶然のつながりから五味太郎さんと出会って、仲良くなって。家に呼んでくれて五味さんの絵本をたくさん見せてもらいました。

───それはすごい、出会いですね。

亀山:ぼくたちがそれまで、「絵本は作れない」と思っていたのは、絵本は伝えたいおはなしがしっかりとあって、子どもに分かるメッセージが込められていて、絵も子どもに向けたかわいらしいもので……という先入観があったと思うんです。でも、五味さんの作品を見たら、もっと自由でアイディア満載で、色々できるんだって思えたんです。そこで、ぼくたちが作りたい絵本の形を考えて、『木がずらり』を自費出版で出しました。

中川:『木がずらり』は、飾れる絵本をテーマにして作った作品です。家の中に広げて飾ると、そこに並木道が広がり、そこを散歩するような気分で眺めてほしいと考えました。印刷会社を探すところから、お店とのやりとり、納品まで全て自分たちで行い、半年で1000部を売り切りました。

自費出版した『木がずらり』。現在はブロンズ新社から出版されています。───自分たちで絵本を販売して、売り切るなんてなかなかできることではないと思います。絵本作家としてのスタートも、ツペラ ツペラさんならではという感じがしました。それから約10年、たくさんの作品を発表されていますが、その中でも最近の作品の思い出、制作のこだわりなどを伺えますか?

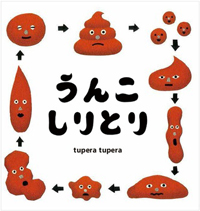

●『うんこしりとり』(白泉社)

この作品はうんこだけに注目しなきゃいけないから、うんこの作り方をひたすら研究しました。うんこに立体感を出すための影のつけ方もこだわっているポイントです。

●『パンダ銭湯』(絵本館)

『パンダ銭湯』は、手法としては切り絵とえんぴつデッサンのコラボ作品でもあります。背景をあえてリアルなタッチで描いて、パンダとの違和感を出すことにこだわりました。パンダの白黒ははっきり出したいけれど、テクスチャーも残してデッサンの調子もきれいに出してください……と色校時にはたくさん容貌を出したので、印刷所の方はとても苦労されたと思います。おかげさまで、いい仕上がりになりました!

●『やさいさん』『くだものさん』(学研)

これは『tupera tuperaの手づくりおもちゃ』(河出書房新社)に掲載した、「やさいカードばたけ」という工作が元になっています。『やさいさん』は上に開いて、『くだものさん』は下に開くという2冊の関係性を思いついたときに、「これはいける!」と確信しました。ペインティングナイフで薄く塗って、タマネギの皮の感じを表現したり、絵の具で白のグラデーションを作って、大根の瑞々しい感じを出したりと、野菜と果物の質感にこだわって、素材を作った作品でもあります。

絵本が生まれる元となった「やさいカードばたけ」

───おはなしを伺うと、同じ技法、テーマで作っている作品がほぼないんですね。

中川:毎回、アイディアをどういう形で絵本にするか、色んな可能性を探りながら考えていくのが絵本作りで一番楽しいところなんですよ。私たちにとって、やったこともないことも含めて、いろんな可能性を探りつつ、どういう作り方をするかを楽しみながら考えたいという思いがあります。

亀山:あと、単純に飽き性なので、ずっと同じことをやっていきたくないんです(笑)。ぼくたちは本作りをしているわけですから、本がどうあるべきか、全部通して考えていきたいんです。

───それはデビュー作『木がずらり』から一貫して変わっていない考えなんですか?

中川:最初に絵本を作るということを意識したのは『しましまじま』を作ったときだと思います。『しましまじま』(ブロンズ新社)は、その頃の自分たちが考える絵本らしい絵本を作ってみようと作りはじめた絵本なんですが、逆に気負ってしまって、どうやって作ればいいんだろう……と試行錯誤した作品なんです。

亀山:特にしましまをどう表現するか悩みました。最初は、しましまの紙や布をたくさん集めて、それで作ろうとも思ったのですが、既存のものだとしまの間隔も広くて、原画がすごく大きくなってしまうと気づいて諦めたり……。最終的には、白い紙でまず形を切り、そこにしまを描いて貼っています。でも、今のように、絵本に合わせて作り方を考えるやり方は『しましまじま』からスタートしたんです。そういう意味でも、思い入れのある作品のひとつです。

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪