●『どうぞのいす』『ごろりん ごろん ころろろろ』『ヒッコリーのきのみ』 ひさかたチャイルド 佐藤力さん 岡本富士雄さん

───ひさかたチャイルドさんでは、柿本さんの作品の中でも特にファンの多いロングセラーを出版されていますよね。

佐藤:はい。ひさかたチャイルドでは『どうぞのいす』をはじめ、柿本幸造さんが絵を担当された作品11冊を出版しています。

───今回は特におすすめの3作をご紹介いただきたいのですが……。

ひさかたチャイルド編集の佐藤力さん

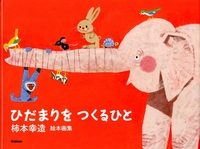

佐藤:『どうぞのいす』、『ごろりん ごろん ころろろろ』、『ヒッコリーのきのみ』を紹介させていただきます。いずれの作品も、包み込むようなあたたかなイラストで、生命讃歌ともいえる内容です。長い時間、読者に支えられてきた作品ですので、個人的な見解を超えて、自信を持って子どもたちに薦められる作品です。3作品とも当初はチャイルド本社の月刊誌として発表され、その後、市販用にハードカバー化されたものです。また、『どうぞのいす』は今年、おかげさまで100万部を突破します。

───おめでとうございます! 30数年前に発売され、今まで多くの方々に愛されてきたロングセラーが100万部という部数に達するなんて、すごい事ですよね。

佐藤:柿本さん生誕100周年の年に、100万部を迎えるという数字の重なりがおめでたいですし、出版界では特別な意味を持つ100万部という数字を現役として見届けられることが、純粋に嬉しいですね。

───ひさかたチャイルドさんの中で、『どうぞのいす』の人気はどんなときに感じることが多いですか?

───読者の方からはどんなお手紙が送られてくるのでしょうか?

佐藤:「保育園でも読んで、家でも読んで、繰り返し楽しませてもらっています」といった内容のものから、「子どもの頃に読んだ絵本と再会できて懐かしかったです」というものまでいろいろですね。あっ、手紙といえば『どうぞのいす』のことで読者の方から問い合わせをいただき、回答に困ってしまったこともありました。

───それはどういった内容だったのでしょうか?

キツネは2本パンを持っているけれど……。

佐藤:『どうぞのいす』の中で、動物たちがつぎつぎ、「どうぞのいす」に置いてあった食べ物を食べ、代わりに自分の持ち物を置いていくという場面。ほかの動物たちはみんな自分の持っている物を全てどうぞのいすに置いていくのですが、きつねだけは、2本持っているフランスパンを1本しか置いていかないんですよ。「娘がなんで? って聞いてくるのですが、どうしてでしょうか?」とお母さんからお手紙が来て、改めて絵を見てみたら確かに1本しか置いていない……。今まで何十回以上見てきたはずなのに、お手紙をいただくまで疑問に思わなかったんです。

───子どもは、絵をしっかり見ているからキツネの行動にも気がついたんですね。

佐藤:そうだと思います。適当に答えてはいけないと思い、文章を担当された香山美子さんに当時、絵のことでやり取りがあったかを伺いました。香山先生のおはなしでは、なぜキツネがフランスパンを1本しか置いていかなかったか、その部分に関しては特にやり取りはされていなかったそうなのですが、以前、香山さんにインタビューをお願いしたとき、生前の柿本さんについて香山さんは「柿本さんという人はね、一を聞いて十を知るような人でしたね。私は柿本さんの絵からいつも刺激を受けていましたよ。本当にあたたかな、包み込むような絵でね……。」とおっしゃっていました。ですから、キツネのことも、柿本さんの画家としての想像力が膨らんで……と考えると、また楽しくなってきますよね。

───なるほど。子どもがおはなしのどんなところを見るか、柿本さんは分かっていたのかもしれませんね。『どうぞのいす』の続編が『ごろりん ごろん ころろろろ』ですね。

うさぎさんがみんなで使える大きなテーブルを作りました。重たくて、運ぶのに「うんとこ、ごろりん」。ところが、その音がだんだん軽くなって…。

佐藤:はい。「どうぞのいす」を作ったうさぎさんが、今度は大きなテーブルを作ります。

───うさぎさんが何でも作れてしまうのがとっても面白くて。そして、最初は運ぶのも大変な大きなテーブルが、動物たちの優しさでどんどん軽くなっていく様子も、読んでいて心が温かくなりますよね。そして3冊目は『ヒッコリーのきのみ』ということですが、今日は特別にゲストを呼んでいただいたそうで……。

佐藤:ひさかたチャイルドの元編集長で『ヒッコリーのきのみ』を担当した岡本富士雄さんです。

岡本:よろしくお願いします。

───岡本さんには、『ヒッコリーのきのみ』が生まれた経緯を教えていただけますでしょうか。

ひさかたチャイルドの元編集長、岡本富士雄さん

岡本:『ヒッコリーのきのみ』は、作者の香山美子さんが、『シートン動物記』を元に、リスと木の実の関係、自然界で生きていくことを描いたおはなしです。ぼくがはじめて柿本先生とご一緒した作品で、以降、15年くらいの間に6冊ほどお仕事をさせていただきました。

───絵本を作るとき、柿本さんとはどのようなやり取りがあったのでしょうか?

岡本:『ヒッコリーのきのみ』では、香山さんの文章を鎌倉の柿本さんのご自宅に伺って、お渡ししました。その後しばらくして、香山さん、柿本先生と3人、東京駅の喫茶店で打ち合わせをしたのですが、そのとき、柿本さんは絵本の大まかなプランを考えてこられて、はなしをしながらその場で簡単なスケッチを起してくださいました。

───そのとき柿本さんが提案された中で、特に思い出に残っている絵本の構図はありましたか?

岡本:例えば、木の実を埋めている場面ですが、先生はりすのバビーが「ヒッコリーのきのみ」を埋めていくところの時間経過を描きたいとおっしゃったんです。それで、このページでは、右に行くほどきのみが埋められて時間が経っている様子が分かるように描かれています。

───本当だ! たしかに右側のきのみと左側のきのみでは時間の経過が感じられますね。

岡本:そういう細かい部分でも読者を楽しませてくれるのが、柿本先生の絵本の特徴だと思います。

●「どんくまさん」シリーズ 至光社 小沼みさ子さん

───至光社さんでは、柿本さんの絵本の中でも最も長いシリーズとなった「どんくまさん」がありますね。

小沼:『どんくまさん』は月刊誌「こどものせかい」で発表され、1967年に市販用にハードカバーになって出版されました。それから柿本さんが亡くなる前年の1997年まで、26冊シリーズが出ています。

───体はとっても大きいけれど、気は優しくて力持ちな「どんくまさん」は、どのように生まれたのですか?

小沼:原案の武市八十雄(至光社代表取締役)と、当時至光社の編集者だった作者の蔵冨千鶴子さん、柿本さんの3人で、子どもたちがホッとするようなキャラクターが主人公の絵本が作りたいと話し合いが行われたそうです。1960年代当時は、高度経済成長期の真っただ中。世の中はとても忙しなく、生産性、利益が重視される時代でした。そんな中で、時代と逆行するような、失敗ばっかりするけれど、大らかで、人の良い「どんくまさん」は生まれました。

至光社編集部の小沼みさ子さん

───はじめからクマのキャラクターだったんですか?

小沼:3人の打ち合わせ……、当時は「寄合い」と呼ばれていましたが、最初は、人間なのか、動物なのか、大人なのか子どもなのかも決まっていなかったそうです。最終的には柿本さんが「ぼくに任せて」とおっしゃって、数日後、武市に手渡されたのが1枚のくまの絵(『どんくまさん』の表紙の絵)だったそうです。

───「どんくまさん」という名前もとても印象に残りますよね。

小沼:名付け親は、当時小学生だった武市の娘さんで、柿本さんが持ってきた絵を見たときにその子が「どんくまさんだ!」とおっしゃったんだそうです。

───武市さん、蔵冨さんの子どもたちへの思いに柿本さんが答える形で生まれたのが「どんくまさん」なんですね。26冊ある中で、特にオススメの作品を教えていただけますか。

小沼:どれも大好きな作品ですが、特に読者の方に人気が高いのは『じゃむじゃむどんくまさん』です。柿本さんは画業に対してすごく厳しい方で、校正刷りを持っていっても、「ああ……」ってがっかりした顔をされることが多かったそうです。編集者は印刷の色が悪かったのかと恐縮するのですが、「そうじゃないよ。ぼくの絵がまずいんだ」って毎回のようにおっしゃっていたんだそうです。でも、この絵本のときは「良いね」っていいながら、絵本をご覧になっていたそうで、柿本さんもこの作品が好きだったのかなって思います。

- じゃむ じゃむ どんくまさん

- 作:蔵冨 千鶴子

絵:柿本 幸造 - 出版社:至光社

事のおこりは、昼寝中のどんくまさんの頭にリンゴがひとつ落ちたこと。あげくのはてに評判の「どんくま印リンゴジャム」が生まれたというお話。

───『じゃむじゃむどんくまさん』はリンゴからジャムを作るおはなし。物語に出てくるリンゴジャムの色が本当に美味しそうですよね。私は特に、1ページ目のリンゴがポンと落ちているシーンが好きです。耳と帽子しか見えないのだけど、どんくまさんの存在感を感じます。

岡本:そうなんです。どんくまさんの姿が見えなくても、確実にいる。存在感というか声が聞こえてくるような感じですよね。そんな絵がどの作品にも必ずあって……。あと『どんくまさんのかわのたび』の中の文字のないページは、時間の流れ方、光とか匂いとかが伝わってくる。情感的なところが大好きですね。

───どんくまさんは蔵富さん、武市さんという名編集者が作者として関わったことで、より絵描きとしての柿本さんの良さが出ているのかもしれませんね。

小沼:本当にそうだと思います。至光社の編集方針に「画家さんに描きたい絵を描いていただく」というのがあるのですが、特に「どんくまさん」シリーズは、作者、画家という境がなく、3人で一緒に作っていくという作り方だったみたいです。絵と文が一緒に誕生していたから、言葉のないページもすごく自然に、おはなしの中の世界を深めるような絵だったのだと思います。

───小沼さんは「寄合い」には参加されていたんですか?

小沼:私が「どんくまさん」シリーズに関わったのは最後の4作品でした。「寄合い」にも同席しましたが、ただただ物語が生まれる瞬間をうっとり見ているような感じでした。

───それはすごく貴重な体験ですよね。「寄合い」はどんな雰囲気だったのでしょうか?

小沼:武市さんは突拍子もない事を思いつくアイディアマンで、蔵冨さんはそれをきちんとまとめる。柿本さんは絵でパッとひらめき描く。どんどんストーリーが広がっていくように感じました。私が関わったころは、「どんくまさん」が生まれて20年以上たっていましたから、どんくまさんも交えて、4人でおはなしを作っているようでしたね。

───小沼さんが関わった4冊の中で、特に思い入れが強い作品はありますか?

小沼:そうですね……。『うーうーかんかん どんくまさん』が最後の作品なんですが、当時はもちろんこれで終わるとは思っていませんでした。柿本さんが亡くなる前にどんくまさんの次回作のおはなしもされていて、2枚だけ絵も描かれているんです。それが手風琴を持ったどんくまさん。これがどんなおはなしになったのか、今はもう分からないのですが、どんくまさんは、今もどこかで、手風琴(アコーディオン)を鳴らしながら歩いてるんだろうなって思います。

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪