●本当の賢さとさいわいとは

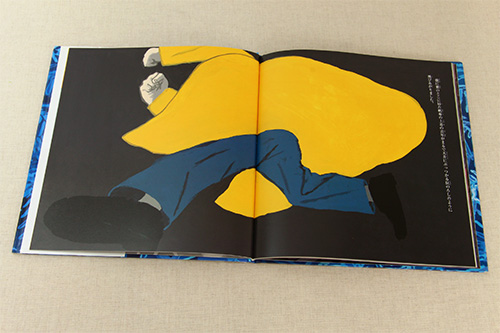

磯崎:『虔十公園林』の中で、主人公の虔十さんの表情が何度も描かれますが、ふだん人に逆らわない虔十さんが、唯一逆らった場面が、足だけで表現されていて興味深かったです。

「『伐れ、伐れ。伐らなぃが。』『伐らなぃ。』虔十が顔をあげて少し怖そうに云いました。その唇はいまにも泣き出しそうにひきつっていました。実にこれが虔十の一生の間のたった一つの人に対する逆らいの言だったのです。」(『虔十公園林』伊藤秀男・絵)

大和田:理不尽なことを言われて、怖いけど「下がらないぞ」という思いが足に出ていますよね。両足とも前を向いているわけじゃないから、かえって安定感というか力を感じます。右足の指の曲がり方で、ぐっと踏んばった足に、すごい力が入っているのがわかる……。

松田:画家の伊藤秀男さんの家で、私も実際に裸足になって足を踏んばったりして、確認し、話し合いました(笑)。押されても絶対に逃げないぞという足は、どんな足なのか。虔十が生涯でただ一度だけ人に逆らったという場面を、足だけで表現する。でも読者は、だからこそ、虔十の心をより強く感じ取ってくれるにちがいないと思います。

顔を描いてしまうと、人はついつい顔からだけ何かを読み取ろうとするけど、こんな風に、体の一部分だけを見せる方が、想像力を刺激して、より深く強く伝わることもあると思うんです。読者を信頼しているからこその絵だと思います。

磯崎:本当に悔しいときって、ぐっと下を見ますよね。子どもの頃、悔しくてたまらなくて下を向いたとき、自分の足が視界に入る感じを思い出しました。

(『虔十公園林』伊藤秀男・絵)

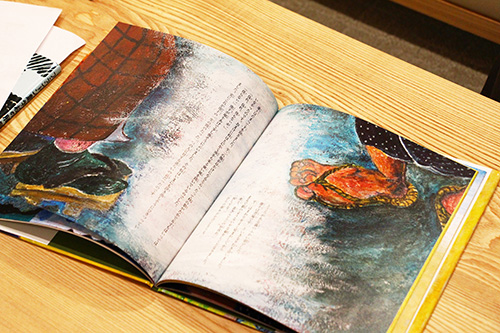

大和田:そしてこの雨の場面。ぬくもりのある場面ですよね。雨のさらさらと降る中で、虔十さんが体から湯気を立てながら立ち尽くす姿を想像して心を動かされました。

松田:この絵は、最初はうすい桃色は入ってなかったんです。そうすると、雨のシーンがやや寂しく冷たく見える。でも、この雨はいわば「慈雨」、優しい恵みの雨です。そのことを話し合った上で、うっすらとしたピンクが足されました。

「その虔十という人は少し足りないと私らは思っていたのです。いつでもはあはあ笑っている人でした。毎日丁度この辺に立って私らの遊ぶのを見ていたのです。この杉もみんなその人が植えたのだそうです。」(『虔十公園林』伊藤秀男・絵)

磯崎:虔十さんは嬉しいときは掛け値なしに笑うんですよね。それはもう自然界と溶け合っちゃうくらい、開けっぴろげに。

松田:虔十はいわゆる知的障害がある人として描かれています。彼の笑いはものすごく自然と近くて、自然の中で解放され、自然と溶け合う。自我が強すぎたり人目を気にしている者には真似できない笑いです。

この話の中には橄欖岩(かんらんがん)という石が出てきます。最後に「虔十公園林」と刻まれた石碑を建てるときに使われる石です。これは賢治が大好きだった石で、地球のマントルを構成する石です。マントルとはつまり、私たちの足元、地盤となるところですよね。そう思うと、私はこういう風にも思えてくるんです。虔十がコツコツと木を植えて林を作ったように、虔十のような人こそが、私たちが生きているこの世界の地盤を支えてくれているんじゃないか。そして賢治も虔十のような人になりたかったんだろうなあと――。『雨ニモマケズ』に書かれた、「デクノボートヨバレ」「ホメラレモセズ クニモサレズ」のような人に――。

大和田:「全くたれがかしこくたれが賢くないかはわかりません。」「全く全くこの公園林の杉の黒い立派な緑、さわやかな匂い、夏のすずしい陰、月光色の芝生がこれから何千人の人たちに本当のさいわいが何だかを教えるか数えられませんでした。」という文章に、凛とした美しい響きを感じました。

松田:本当の賢さとは何なのか。本当の幸せとは何なのか。そういう賢治さんの思いというか祈りのようなものが、死の二年前に書きつけたと言われる『雨ニモマケズ』に結晶していったんでしょうねえ。「雨ニモマケズ」という言葉の最後に賢治さんは「ソウイウモノニ ワタシハナリタイ」と書きました。私たち自身だって同じ。「そういうものに私はなりたい」と思いながら生きることが大切なんじゃないかなと、私は思っています。

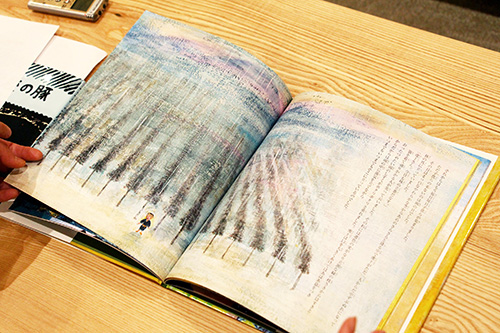

大和田:絵本『雨ニモマケズ』を描かれたのは、日本を代表する染色工芸作家の柚木沙弥郎さんですね。2016年に、柚木さんが94歳でこの本を出版されたとき、「なんて明るい、透明感のある『雨ニモマケズ』だろう!」と心から驚きました。

『雨ニモマケズ』(柚木沙弥郎・絵)

松田:柚木さんに『雨ニモマケズ』を描いていただいたことは、今更ながら、本当に運命的な巡り合わせだったような気がしています。

柚木さんから「僕はね、これを明るく描こうと思うんだ」という電話がかかってきたことは、今も忘れられません。そして出来上がった『雨ニモマケズ』の原画展で、会場に来られた男性が「僕はこれまで『雨ニモマケズ』を読むたびに、ずっと叱られているような気がしていたんです。でも今日、柚木さんの絵を見てわかりました。僕は、励まされていたんですね」とおっしゃった言葉も、忘れられません。柚木さんの絵によって、賢治の言葉が新たに届け直されたような気がしています。

●賢治さんのテキストをどう表現するか

松田:『月夜のでんしんばしら』の竹内通雅さんは、絵を描き始める前に、まるで模型を組み立てるのか設計図でも書くのかと思うほど、当時の汽車を細部まで調べあげていました。

『猫の事務所』の植垣歩子さんは猫たちが着ている服を実際に布で作ったし、『蛙のゴム靴』の松成真理子さんは、人間の長靴をどうやってカエルの足に合う靴に作り直すことができるのか、その過程を自分なりに考えて、それを絵に描いておられました。

これらはみな、画家が絵を描く上での確信を得るための見えない作業です。その上で、ようやく大胆なデフォルメも生まれるわけです。(>>『蛙のゴム靴』過程について過去インタビューはこちら)

(『月夜のでんしんばしら』竹内通雅・絵)

松田:『セロ弾きのゴーシュ』で、ゴーシュへのお礼というかお土産としてネズミが持ってくる栗は、「青い」と書いてありました。つまりまだ茶色になっていない段階だということですよね。では、未熟な栗は「青い」かというと、調べても調べても「乳白色」という情報しか得られない。でも、確かめたいわけです。文章にそう書いてあるんだからというだけでは、確信を持って描けない。

こういうことに関しては編集者の私も一緒に努力します。本やネットの資料ではどうしてもわからない。こうなったらと思って、栗農家を調べて片っ端から電話をかけました。そこでようやく、ある短い間だけ、栗が「黄緑色」になるという情報を得ました。

賢治さんはこの色のことを言っていたのかもしれないと納得することで、さとうあやさんも私もこの場面に向かい合うことができましたし、なぜわざわざ食べられない青い栗の実を持ってくるのかという意味について考えるきっかけにもなりました。

「(野ねずみは)ゴーシュの前に来て、青い栗の実を一つぶ前においてちゃんとおじぎをして云いました。」(『セロ弾きのゴーシュ』さとうあや・絵)

松田:それと、このお話の最後に「孔のあいたセロ」という文章が出てくるのですが、どこに孔があいているのか、どんな孔なのかは書かれていません。そこで、さとうさんと一緒にチェロの修理をしている人のところに伺って、演奏に大きな支障をきたさない範囲で、どこだったら「孔」があく可能性があるのかということをたずねました。弓の持ち方なども指導を受けました。

最後にゴーシュがアンコールで舞台に出ていくところの絵を見てみてください。側板と後板との継ぎ目に、わずかな孔が開いていることを、黒い色で描き入れてあるのが、よく見たらわかるでしょ?

「ゴーシュがその孔のあいたセロをもってじつに困ってしまって舞台へ出るとみんなはそら見ろというように一そうひどく手を叩きました。わあと叫んだものもあるようでした。」(『セロ弾きのゴーシュ』さとうあや・絵)

松田:『水仙月の四日』では、黒井健さんに、岩手の友人が送ってくれた本物のヤドリギを送り、『虔十公園林』では岩手で拾った橄欖岩を伊藤秀男さんに渡しました。絵を描く上で何かの確信や力になればいいと思ったからです。

『やまなし』を描いた川上和生さんからは「本物のサワガニを見たい」と言われ、『狼森と笊森、盗森』の片山健さんには粟や稗が成長したら何センチくらいになるのか調べてほしいと言われました。こういうことは画家にとって必要なことなんです。そのためには、編集者もできる限りの努力をしなくていけないところです。

「一本の大きな栗の木が、美しい黄金いろのやどりぎのまりをつけて立っていました。」「一疋の雪狼は、(略)その赤い実のついた小さな枝を、がちがち噛じりました。」(『水仙月の四月』黒井健・絵)

(『やまなし』川上和生・絵)

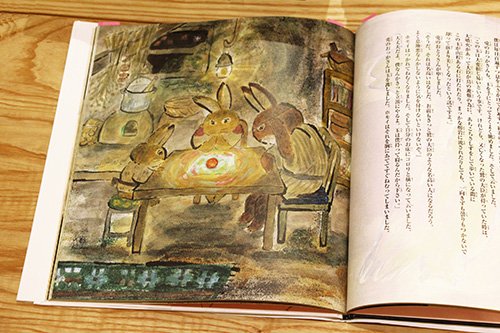

松田:本物・実物のお話で言うと、『貝の火』をお願いしたおくはらゆめさんに、本物の貝オパールをお渡ししました。

賢治は「石っこ賢さん」というあだ名がつくほどの石好きでした。『貝の火』に出てくる宝珠が「オパール」であることは確かなんですが、どこにも「貝」の形をしているとは書いてない。でも実は、私も石好きなのでわかるのですが、貝殻がオパール化することがあるんです。というわけで、いつかどなたかに『貝の火』を描いてもらうときのためにと思って、本物の貝オパールを買い求めていました。それをおくはらゆめさんに渡しました。もちろん、その石をそのまま描いていただくわけではないんですが、本物を見るというのは大事だと思ったからで、お守りのようなものかな(笑)。

「ホモイはそっと玉を捧げて、おうちへ入りました。そしてすぐお父さんに見せました。」(『貝の火』おくはらゆめ・絵)

磯崎:本物の貝オパール、見てみたいです! 今日はお持ちではないですか?

松田:あ、今日は持ってない。ごめんなさい(笑)。でも、おくはらゆめさんが描かれたものの方がずうっと綺麗ですよ。『貝の火』は、主人公のホモイの表情の微妙な変化や様子に気づいていただけたらなと思います。ただの愚かなウサギの子の話ではない。私たち自身に突きつけられてくるような話ですよねえ。

(『貝の火』おくはらゆめ・絵)

松田:完成した絵本ではデフォルメされて描かれているものの後ろに、いろんなことがあります。外からは見えないけれど、たくさんの回り道や努力によって、作品の根っこをのばしていくことを、画家たちはしている。編集者として、その一部を目撃できることは、貴重なことです。

『蛙のゴム靴』で、松成真理子さんは、三匹の蛙が穴に落ちたシーンを、穴の下から見える空だけを描くことで表現されました。蛙たち自身を描くという選択肢もありましたし、色々な選択肢がありましたが、最終的にはこの絵になった。こういうときにいつも思うんですが、才能とは「選択する力」だなあと思う。そして、選択をするためには、その前に、ああでもないこうでもないと「試行錯誤する力」が必要です。画家たちがどれほど見えないところで考えをめぐらしているか、最終的に何を選択するのか、それは絵本作りの難しさでもあり醍醐味だと思います。

「三疋とも、杭穴の底の泥水の中に陥ちてしまいました。」(『蛙のゴム靴』松成真理子・絵)

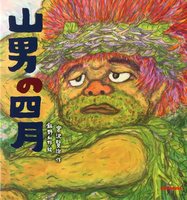

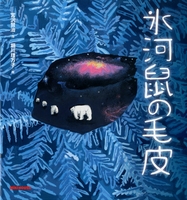

磯崎:『氷河鼠の毛皮』のドラマ的な絵にも驚きました。まるで映画を見ているかのようなカメラワークですよね。

(『氷河鼠の毛皮』堀川理万子・絵)

松田:最大特急が走り去っていくシーンなど、原画を見た片山健さんが「こういう絵というのはなかなか描けないものだ」とおっしゃっていました。途中で、ふっと宇宙というか銀河が描かれる画面があります。こういうところも、ただ物語を追って絵にしていくだけでなく、カメラをふっと宇宙にふったことで、物語を見る視点が変わる。地上の出来事も宇宙的な視点から見ることができるようになると思うんです。どのような角度から描くか、カメラをどう動かしていくか――。絵本はまるで映画作りのようであり、舞台作りのようでもあり、実に奥深いものだと思います。

(『氷河鼠の毛皮』堀川理万子・絵)「間もなくパリパリ呼子が鳴り汽缶車は一つポーとほえて、汽車は一目散に飛び出しました。何せベーリング行の最大急行ですから実にはやいもんです。」(『氷河鼠の毛皮』堀川理万子・絵)

「これが多分風の飛ばしてよこした切れ切れの報告の第五番目にあたるのだろうと思います。」(『氷河鼠の毛皮』堀川理万子・絵)

![[特集] 戦争と平和の絵本](https://www.ehonnavi.net/_img/ehonnavi_top/kikaku_1446_300x60.jpg)

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪