●読者もペムペルと一緒に走る

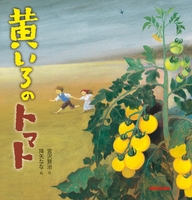

松田:降矢ななさんが描かれた『黄いろのトマト』には、兄であるぺムペルが、サーカス小屋に入るためのお金の代わりになると信じて、黄いろのトマトを取りに、家まで駆け戻る場面があります。

「ペムペルはそれはひどく走ったよ。黄いろのトマトの実を四つとった。それからまるで風のよう、あらしのように汗と動悸で燃え乍ら、さっきの草場にとって返した。」(『黄いろのトマト』降矢なな・絵)

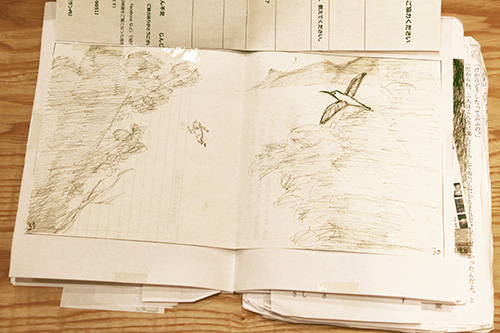

松田:ここにそのラフを持ってきました。最初は、駆け戻るシーンではなく、すでに家に着いて、トマトをもいでいる絵でした。次にぺムペルが走っているのを上から見ている絵になり、それからさらなる変遷を経て、今の絵になった。

降矢ななさんによって描かれた『黄いろのトマト』のラフ。ペムペルが走っているのを上から見ている絵。ここからさらに下の2枚へ変化していきます。

松田:このシーンはとても大事なシーンです。読者はぺムペルと一緒に走らなきゃならない。ペムペルの気持ちと共鳴しなくちゃならない。だからこそ、その後に起こる出来事の理不尽さや痛さがわかるんです。走っている間の動悸や汗が自分のことのように感じられる絵がほしい――そんな話し合いの末に、降矢さんが絵がどんどん変わっていきました。最終的に描かれる絵の少し前のラフがこれです。このときは、ペムペルの顔も描かれていました。

でも人間というのは、顔が描かれているとついつい顔を見てしまうんですよね。『虔十公園林』のとき、虔十の足だけで彼の気持ちを感じさせたのと同様ですが、読者に何を感じさせたいか、そのためにはどう描くのが最も効果的か、画家は考えます。そしてついに、顔の上半分が絵本の枠の外に出て、最後には目鼻もよくわからない、ほとんど影のようになり、ペムペルが「まるで風のよう、あらしのように汗と動悸で燃え乍ら」走る姿になりました。本当に素晴らしい絵だし、的確で、すごい表現力だと思いました。

大和田:たしかに、ラフの変化を見ていくと、走る姿に臨場感がどんどん加わっていくのがわかりますね。

松田:他にもう一つ言うとすれば、「黄いろ」のトマトというものを引き立たせる「赤」の存在に触れたいと思います。原画を受け取ったとき、降矢さんの、色に対しての、そして、この物語に対する理解力と、絵本化する上での、絵本全体にわたる色の組み立ての力に、私は本当に敬服し、感動でため息が出ました。

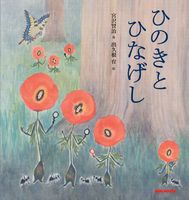

松田:「赤」と言えば、思い出すのは、『ひのきとひなげし』を描いてくださった出久根育さんのことです。この物語だったから描いていただけたのかもしれない。「赤というのは、私にとって大切な色だから」というような意味のことをおっしゃっていました。赤いひなげしが、出久根さんの絵筆を動かしてくれたんだと思います。もちろん、赤い色だけでなく、彼女の絵の表現力の幅に感服した場面はたくさんあります。

(『ひのきとひなげし』出久根育・絵)

「具象的に描かれた場面だけでなく、抽象的に描かれた場面にも、出久根さんの表現力を感じました」と松田さん。(『ひのきとひなげし』出久根育・絵)

●絵と文は、どう共鳴していくか

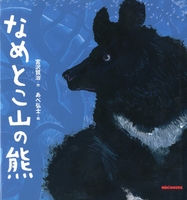

大和田:自然の中で、人間と動物とがむき出しの状態で命のやりとりをする『なめとこ山の熊』は、あべ弘士さんが本当に力を込めて描かれた作品だと思います。「小十郎はもう熊のことばだってわかるような気がした」という言葉から始まるこの場面、母と子、2匹の熊のからだから後光が射すように見える幻想的な絵は、吸い込まれるようにいつまでも見ていたくなる絵でした。

「小十郎はまるで二疋の熊のからだから後光が射すように思えてまるで釘付けになったように立ちどまってそっちを見つめていた。」(『なめとこ山の熊』あべ弘士・絵)

松田:いい絵ですよねえ……。あべさん自身もとても気に入っておられるようで、「こんな絵は、二度と描けない」とおっしゃっていました。五味太郎さんも「いい絵だなあ」と言ってらしたそうです。

そして、これは以前のインタビューでもお話したことがありますが、小十郎が熊を解体して、それを持って帰る場面です。いちばん大きく描かれたのは枝の上のオオコノハズクで、それが足に獲物をつかまえている。これはあべさんでないと描けない絵だったと思います。命は、他の命を食らわなければ生きていけない……。文章の説明をするような絵ではなく、物語の根底にある否応もない事実が、一枚の絵として表現されています。(>>オオコノハズクの場面について過去インタビューはこちら)。

文章を読むと、小十郎の息子やその妻は赤痢で死んでしまっている。もう年寄りなのに、小十郎には年老いた母と、残された孫たちがいて、一家を背負わざるを得ない立場だとわかります。町で商売をしている人たちはずるくて、小十郎がとってきた熊の胆や毛皮を安く買いたたくだけ。街中にいる彼らは、自分の身を危うくするようなことはないわけです。小十郎だけが命がけで熊と向き合っているんです。

母と子の熊の会話をきいて、それを邪魔しないようにそっと後退りしていく小十郎は、いったい何を思っていたんでしょう……。撃とうと思っていた熊が「あと二年待ってくれ」と言い、去っていくその熊を見送りながら「う う」と切なそうにうなる小十郎。このとき、小十郎は何を思っていたんでしょう……。死んだ息子たち夫婦のことだったのか、自分の命のことだったのか……。簡単には言えないとても深いシーンです。

「と思うと小十郎はがあんと頭が鳴ってまわりがいちめんまっ青になった。それから遠くで斯く斯う云うことばを聞いた。『おお小十郎おまえを殺すつもりはなかった。』もうおれは死んだと小十郎は思った。そしてちらちらちらちら青い星のような光がそこらいちめんに見えた。『これが死んだしるしだ。死ぬとき見る火だ。熊ども、ゆるせよ。』と小十郎は思った。」(『なめとこ山の熊』あべ弘士・絵)

松田:最後に小十郎は熊に殺されて死ぬけれど、かわいそうな話だとは思えない。むしろ神々しさまで感じる。私は何度かこのお話を読み直したとき、「……そうか、小十郎は、生き切ったんだな」と思いました。

小十郎の死の場面は、あべさんが「最後までなかなか描けなかった」とおっしゃった絵です。「死の世界は、取材ができないからなあ」と冗談のようにおっしゃっていました。そして出来上がった絵は、熊の姿も小十郎の姿もなく、しんと静かで、まるで抽象画みたいな、宇宙さえ感じるような絵です。

そのことを一度あべさんにお聞きしたことがあります。その絵が描けないと思っていたある夜、犬を連れて散歩に行ったときのこと、まだうっすらと凍った川面に、お月様が静かに映っていたんだそうです。それを見た瞬間「ああ、そうか…。死と生は別々のことじゃなくて、同じことなんだ」と腑に落ちたんだそうです。あべさんはそれ以上の講釈をくどくどとはおっしゃいませんでしたけど、この絵が出来上がってきたとき、「生も死もすべて宇宙が包んでいるんだなあ……」と私は思いました。死の中から生は生まれるし、生があれば必ず死がある。すべて繋がり合っているんですよね。

●画材を選ぶということ

大和田:「よだかの星」を子どもの頃読んだとき、空へのぼっていく最後は美しいけれど、全体は救いのない話に思えました。存在自体を否定される、みにくいよだか。虫を食べて、殺してしまうことにもだえるよだかが、思春期の自分のみにくさや迷いにも重なっていたような気がします。でもささめやゆきさんが描かれた絵本『よだかの星』を読むと、昔読んだお話と印象が違って見えました。

「よだかはそらへ飛びあがりました。今夜も山やけの火はまっかです。よだかはその火のかすかな照りと、つめたいほしあかりの中をとびめぐりました。」(『よだかの星』ささめやゆき・絵)

(『よだかの星』ささめやゆき・絵)

松田:ささめやゆきさんに『よだかの星』をお願いしたとき、自分も大好きな話だからとおっしゃって、すぐ引き受けてくださったんです。ところが、一向に絵が進まない。なかなかできなくて、どうしたらいいだろうとこちらも思案しているときに、ささめやさんの絵筆が急に進みはじめた。

磯崎:それは、何か理由があったのですか?

松田:紙です。ネパールで漉かれた紙で、クリーム色がかった粗っぽい手触りの素朴な風合いの紙です。不規則に凹凸のあるこの紙の上にクレパスをこすりつけると、自然のムラができます。

ささめやゆきさんが原画を描いたネパールの紙。

松田:ささめやさんは、この紙を使うと決めてからは、どんどん筆が進んだようです。画家は、よだかだけを描いているのではありません。よだかを包み込む空気、空間、その温かさ、揺れる気持ちなどをどう描くのかということは、ささめやさんにとって大事なことだったんだと思います。物語を包む、目に見えないものすべてを描こうとされたんだと思います。

大和田:画材の選択で、絵の表現が違ってくるんですね。

松田:賢治の作品世界をどんな画材で描くかというのは、画家にとって、とても重要なことなのです。例えば、片山健さんは『狼森と笊森、盗森』を油彩で描かれました。油絵の持っている厚みや温みなどが、土や森の匂いが濃い物語に本当にぴったりだなあと思いました。

松田:『なめとこ山の熊』でも『よだかの星』でも、動物は誰もが他の命を食らいながら生きています。よだかも天に向かいながら虫を食べます。そうして生きているものも、いつかは死を迎える。一見かわいそうなお話も、一見ひどいようなお話も、それだけではない。宮沢賢治の物語を読むと、誰が正しくて悪いというような判断さえ簡単にはつけられないように思うんです。その代わり「(あなたは)どう生きるのか」という問いかけは、どの作品からも感じられるような気がします。

『銀河鉄道の夜』は、賢治自身にとってもまさにその集大成と言ってもいいかもしれません。「翳(かげ)り絵」という独自の手法で表現した金井一郎さんにとっても、『銀河鉄道の夜』はまさに人生すべてをかけてこられた作品でした。私たちはみんな、それぞれの「ジョバンニの切符」を持って、自分の人生を歩いていく。賢治はそんな切符を私たちに渡したかったのかもしれません。(>>「ジョバンニの切符」についての松田さんの思いはこちら )

(『銀河鉄道の夜』金井一郎・絵)

大和田:ミキハウスの「宮沢賢治の絵本」シリーズは既刊29冊。松田さんが編集に関わられたのは3冊目からだと伺っていますが、今回はシリーズ全作品を「とことん語ろう」ということなので、最初の2冊についてのお話も少し伺ってもいいですか?

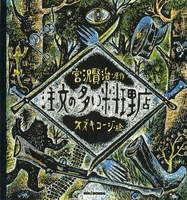

『注文の多い料理店』(スズキコージ・絵)と『雪わたり』(方緒良・絵)

松田:では読者の立場として――。『注文の多い料理店』は、次々にあらわれる怪しい扉と、その扉を開けることと、ページを繰るという行為とがシンクロするようにページ展開が構成されています。このような画面作りや構成力を見ると、さすがスズキコージさん! と言いたくなります。表紙の絵は、物語に出てくるものがたくさん描き込まれていながらごちゃごちゃせず、題名とともに真ん中にあいた黒々としたひし形が、まるで山猫の喉の奥のように思えます。デザイン的にも素晴らしい。表紙の上に目が一つだけ描いてあるのも、怖くて怪しくて、いいなあ。すごく好きです。

磯崎:たしかに、あの目! 物語の途中で出てくる、鍵穴からのぞく二つの青い目玉の絵も、すごく迫力があって印象的ですよね。

松田:『雪わたり』の方緒良さんの絵はモノクロですね。金井一郎さんの絵で『銀河鉄道の夜』を出版したとき、どうして色をつけなかったのかと言われたことがあります。金井さんの場合は画法的にモノトーンに必然性があるのですが、それとは別に、私は、モノトーンの方が見る者の想像力を刺激することがあると思っています。カラー写真よりもモノクロ写真に物語を感じたり、カラーテレビよりもラジオで聞く方がイメージが膨らむことってありますよね。

方緒さんの絵は、そういう意味では、色も、描くものさえも、選ばれ、削られたものになっています。そこにはいわば、読者の席がある、読者の想像力の場があるんだと思います。

磯崎:全ては語り尽くせませんが、宮沢賢治のお話の世界を、絵描きの方たちがどんなふうに描いてきたのか、1冊ずつ想像していくことはとっても楽しかったです。

大和田:子どものときに教科書で読んだことがある『やまなし』や、『よだかの星』などの悲しい話も、あらためて「宮沢賢治の絵本」シリーズで絵本として読むと、全く違う感触が伝わってくるのが新鮮でした。

松田:賢治の文章に対して、絵描きさんたちがどのように共鳴し、絵本として結晶していったか。その過程をたくさん語って来ました。あとは、みなさんがそれぞれに、好きなように食べてくださったらいいなと思います。

濃密な時間でした!記念にぱちり。

文・構成: 大和田佳世(絵本ナビ ライター)

撮影: 所 靖子

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット