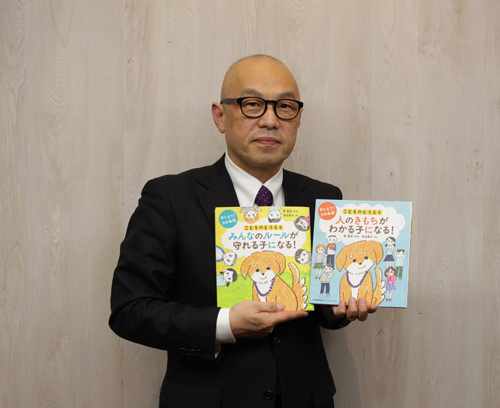

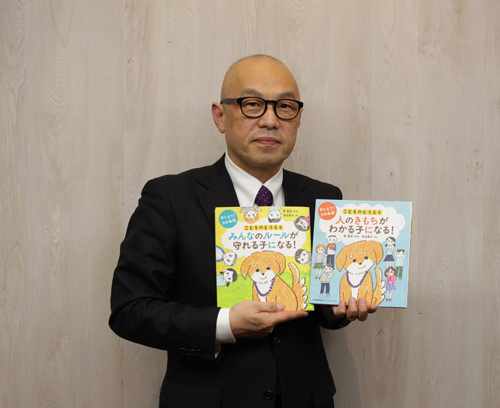

●動物になら、なやみを素直に話せる! コロ和尚誕生秘話

───子どもたちのなやみを聞く相手が釈さんご自身ではなく、犬のキャラクターになったのはなぜですか?

常松:本を作るときに、子どもがなやみを相談して、それにこたえるという構成にしたいなと思ったんです。でも、相談相手を「人」にすると、読んだ子の心の中で、学校の先生や両親など決まったイメージになってしまうかなと思い、「動物にしよう」と考えました。

───そうして生まれたのが、コロ和尚ですね。

首から数珠をさげた「コロ和尚」。大人の前には姿を見せることはなく、なやみを抱えた子どもだけに見えるという、不思議な存在。

「おしえて!コロ和尚」シリーズの、最初のページに描かれているプロローグ。公園なのに、だれも遊んでいないわけは?

常松:もう一つの理由は、先ほど釈さんから「時間が延びる」という話に少し関係があります。なやみを持っている子どもたちは、それぞれひとりで公園に行くんですね。そのとき、周囲の時間が止まってコロ和尚が現れます。

子どもとコロ和尚との対話は、本当は数秒かもしれないけれども、なやみを抱えていた子どもにとっては大切な時間で、その後の生きていく時間が変わるようなイメージを表現できたらいいなと思ったからです。公園にいる動物と人との接点を考えると、犬が自然かなというふうに決まっていきました。

───そうだったんですね。人に話すとなると、少し身構えてしまったり、相談した相手がどう思うかまで考えたりしてしまって、言いたいことの半分も言えなかったりしますが、動物が相手だと、意外と素直に話せる部分があります。子ともたちのなやみで、大人と同じようななやみだなと思ったものはありますか?

釈:そうですね……『みんなのルールが守れる⼦になる!』に出てくる、「くやしくてどうしてもあやまりたくない!」でしょうか。

───サッカーでズルをした相手に負けたのがくやしくて、思いっきりタックルをして相手を泣かしてしまったという男の子のなやみですね。「自分は悪くないから」と思う気持ち、よくわかります。

釈:それと、これは「クラスみんなで大切にしている本をよごしちゃった!」というなやみにもこたえが似ていて、どちらも感情を優先させるのではなく、行為を優先しようというこたえを返しています。これも仏教の考えかたですが、自分の感情を優先して行動すると、大体自分にとって具合の悪い連鎖が始まると思うんです。

社会人であれば、嫌いな上司のいる会社に行きたくない、でも仕事はしなくてはいけない、ということがあるでしょう。そのときに、「嫌い」という感情が優先しているので、自分が苦しくなってきてしまう。それがだんだんひどくなって、電車に乗れないということになってくるわけですね。

そうなる前に「ただあやまるだけ」「ただ書類を出すだけ」「ただ電車に乗るだけ」と行為優先にしていくと、その後の展開が少し変わってくると仏教では説くので、まずは行為優先に考えてみようということにしてみました。

───すごくわかりやすくて、納得できるこたえです。釈さんは、わざわざ「仏教では」とお話していますが、言わなくても十分「道徳」の意味が伝わってきます。でも「道徳」という言葉は、仏教用語ではないんですよね?

釈:仏教でも使いますが、元は中国思想から生まれた言葉です。道徳と倫理は、同じような意味合いがありますが、違う面もあります。倫理は、悪いことをしたら神さまから天罰が下るというように、「神の目」を意識した考えになっています。

いっぽう道徳は、コミュニティをいかにうまく動かすかという理屈で発達してきました。そこがひいては、大きな相違になっているんですが、「神の目」に対する善い行為となると、相手がどう受け止めようが「正しいことは正しい」。そして、正しいことはたとえ自分ひとりでも実践しなくてはいけないという考えかたにつながっていきます。

例えばがんの告知は、告知したことによって患者がどういう心理状態になろうとも、医者の倫理から考えると「正しい行為」になりますよね。これを道徳的に考えると、黙っていたほうが周囲とうまくいく、相手の気持ちを考えたら「嘘も方便」と考えて行動することもアリになるんです。倫理と道徳に関しては、研究者によっても見解が違うので、あくまでも私の考えですが、やっぱり道徳は、共同体をうまく動かしていくための方向性を持っていることに間違いはありません。

───釈さんのお話を聞いて、道徳を含め仏教的な考えというものが、意識しなくても日本人の生活の中にあるものだなと感じました。むしろ、改めて「おしえて!コロ和尚 こどものどうとく」シリーズを読んだり、釈さんのお話を聞いたりして仏教の正しい教えを知ると、「なるほど」と納得できる言葉がすごくありました。

釈:逆に、読んでも「しっくりこない」「納得できない」でも、いいんです。そう思うだけでも、考えに深みが出ますし、問いの歩みというものがより良くなっていくんじゃないかなと思います。

だから「おしえて!コロ和尚 こどものどうとく」シリーズでは、「これが正解」というふうに提示した思いはまったくなくて、投げられたボールをとりあえず受け取り、「できるだけ相手が受け取りやすそうな球を投げよう」という思いで返したものです。本を読んでも、まだすっきりしないという方向に深まってくれたら、こちらの想像を超える良い読み手になっていただけたなと思います。

───常に問いを繰り返して、こたえを探していくイメージ……でしょうか?

釈:人生というものは、複雑に揺れながら進んでいきます。人の意見にしっくりこないと感じたら、鵜呑みにしないで、自分なりに噛みついて、咀嚼するのが肝心です。

それは子どもでも同じで、勉強でもファッションでも音楽でも、「自分で噛んでみる」ということをしている子は、自分なりに考える順序みたいなものが身についていて、それがその子の「生きるフォーム」になっています。

だから、フォームがどんなに悪くても、不格好でもだいじょうぶ。その子なりのフォームがあれば、なにかにつまづいたときに、もう一度自分の順番で取り組み直すことができます。この本が、子どものフォームづくりのきっかけになってくれると、いいんじゃないかと思います。

───親の目線から見ても、子どものなやみにこたえるヒントになりそうな言葉がたくさん詰まっていますし、親子で同じテーマについて考えるきっかけにもぴったりな本だと思いました。ためになるお話、ありがとうございました。

取材・文:中村美奈子(絵本ナビ編集部)

写真:所 靖子(絵本ナビ編集部)

※期間内【2019年3月21日から2019年4月17日まで】にご回答いただいた絵本ナビメンバーの方全員に、

絵本ナビのショッピングでご利用いただける、絵本ナビポイント50ポイントをプレゼントいたします。

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪