───『はれときどきぶた』40周年、おめでとうございます。今、お父さんお母さんになっている多くの大人が、こどもの頃に『はれときどきぶた』と出会っていると思います。40周年を迎えた今のお気持ちをお聞かせください。

「はれぶた」という言葉はこどもが作ったものです。そう呼んでいるというのを聞いて、出版社でも使うようになりました。そんなこどもたちが50歳くらいになっていると思うと、感無量です。

本以外にも、学研の原作どおりの16ミリ教育アニメ、フジテレビの夢工場の「はれぶた館」、テレビアニメ、人形劇など、いろいろありました。協力いただいた多くの方々に感謝感激です。

───小学3年生の畠山則安くんが書いたメチャクチャな日記が現実になってしまう展開が、40年に渡り多くのこどもの心をつかんでいます。『はれときどきぶた』は、どのようなきっかけで生まれたのですか?

『はれときどきぶた』では、こどもが傘をさしている上にぶたがいる落書きから作りましたが、どうしてそんな絵を描いたのかは、わかりません。

ただ、その前に書いた、数冊の作品にヒントはあります。例えば、『おしいれの中のみこたん』。これは、西洋の童話では衣装ダンスが異次元への入り口になっているので、日本のものに置き換えました。それが「おしいれの中」です。私自身、こどものころ、よくおしいれの中に入って遊んでいました。

『どこでもでんしゃ』は黒澤明監督、山本周五郎原作の映画「どですかでん」を観てから作りました。主人公・六ちゃんの空想の電車が「どですかでん」と走るのですが、『どこでもでんしゃ』では、主人公の名前を「六ちゃん」の半分の「さぶちゃん」にして、「どこでん」と走るようにしました。

『うそつきたいかい』は、当時、「うそつき」は人を非難する強い言葉だったので、題名に難色を示されたのですが、イソップ童話などでもおはなしにすることで大切なことを伝えていますので、あえて「うそつき」の話を書こうと思いました。

『シカクだいおうとハナクソ・マルメル』は、さらに こども文化を追求したものです。当時「うんこ」の話はありましたが、「はなくそ」はシカトされていたので救済したいと思い、おはなしを作りました。

その後に書いたのが『はれときどきぶた』です。最初の原稿では、「怪獣が口から火を吹いて学校が焼けた」というゴジラみたいな話も入っていましたが、さすがにこれはボツです。出版そのものがボツになると、生活が破綻しますので、新人が変なアイデアを出すのも命がけです。

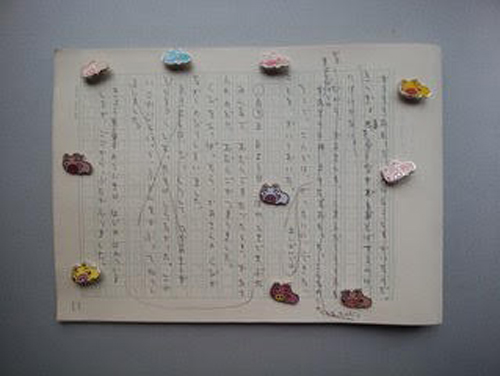

「はれときどきぶた」生原稿。当時は手書きで書いていたそうです。

───「あしたの日記」を思いついてしまうくらいアイディアマンで発想が豊かな則安くん。でも、とんでもない展開に対しては、意外とリアリストな視点を持っていますよね。則安くんにはモデルがいるのでしょうか?

モデルはいません。強いて言えば自分自身ということかもしれません。学校に行くのがいやで、おなかが痛くなってしまうような、こどもでした。だれでも大人になっていく前進の途中で、こどもを脱ぎ捨てていくのですが、老人になっても、心底にこどもは心棒として、厳然としています。現実のこどもをくもりのない眼で見ると、その素晴らしさ、偉大さに圧倒されます。

今のこどもが、作品の中の則安くんに共感するということは、その子の中にも則安くんがいるということかもしれません。

───お母さんがえんぴつのてんぷらを揚げたり、金魚が金魚鉢から飛び出してアカンベーをしたり、則安くんの「あしたの日記」は、思いつく発想が本当にユニーク。そして、何と言っても極めつけはタイトルにもなっている「ごごから ぶたが ふりました」という6月7日の日記。なぜ、ぶたを降らせようと思ったのですか?

なぜかはわかりませんが、20代の漫画家のときからずっと、四六時中頭をフル回転させつづけていました。それも発明などとは違って、生活の役には立たない、バカバカしいことですが、アイデアを思いついたときの喜びは無上のものです。この時点では、まだ誰にも理解もされない、自己満足だけですが、一度経験するとやめられなくなります。

創作するときにも、「こんなアイデアを理解してくれる人はいないだろう」と弱気になることがありますが、それでは傑出した作品はできません。自分を信じ、未来の読者を信じるしかありません。信念は不可欠です。

困難なことですが、作家に限らず、ものづくりをする人、企画を立てる人、政治家などにも同じことがいえます。ばかにされ、惨めな思いをすることもありますが、理解者に巡り会うまで、探し回る努力も必要です。

『はれときどきぶた』より。

───1冊の中に絵がたくさんあること、日記の絵は鉛筆で描かれていて、則安くんが描いたことが分かりやすいこと、そして、自分も書けそうに思えることなども、こどもたちが楽しく読むことができる要素だと思いました。日記以外の絵の部分はどんな画材を使ってかいているのですか?

漫画家をやめてからずっと貧乏だったので、こども用の15円の画用紙に、中国製の50円の筆と墨で描きました。

───絵を描くときに気を付けていることはありますか?

絵は心の中を手を使ってそのまま表すことができる方法です。小さいこどもも絵が好きです。自分が描いた絵は へたくそで乱暴な落書きでもあっても、自分の心の現れです。楽しい絵が描けるといいですね。読書感想文を書くのは苦痛という人でも、感想画ならかけるかもしれません。

『はれときどきぶた』より。

───今でこそ、40年愛される作品となった『はれときどきぶた』ですが、出版された当時は、「ただ面白いだけのお話は児童文学ではない」と大人に批判されたそうですね。

「大人に批判された」というのは 正しくありません。たしかに、業界の一部の人からは否定的な意見も出ましたが、評価してくださる大人は、学校の先生などの教育者や、他の分野で活躍されている人の中にも多くいました。

最初に評価していただいた大人は、岩崎書店の日高充宣副編集長でした。原稿を見ていただいてすぐに出版の話をいただきました。売り込みに回ってもうまくいかず、絶望的になっていた青年(といっても30歳を過ぎてましたが ) に光明がさした瞬間でした。

この辺りのことは、 2000年に出版した『心のきれはし 教育されちまった悲しみに魂がないている』(ポプラ社刊 2000年)の第3章に書いてあるので、興味があったら読んでみてください。

───学校の先生など、こどもの身近にいる大人が評価してくださっていたというのは、嬉しいですね。

いつだったか、こどもの本棚にあったのを読んでみたという、おばあちゃんから「中勘助の『銀の匙』を思い浮かべました」という 葉書をいただいたこともあります。

───『はれときどきぶた』の発売後、5年の時を経て続編『あしたぶたの日 ぶたじかん』を出版されましたね。『はれときどきぶた』を書いているときから、続編を出す構想はあったのですか?

そんな構想があれば楽だったのですが、『はれときどきぶた』を出版した後の私は、「こんな作品は二度と書けないだろう」と思っていました。歌謡曲でも一発大ヒットが出た後、二発目の作品がしょぼいことがあります。芸人でも「一発屋」というのもあります。

結局、「はれぶた」シリーズが10巻そろうのにも30年かかっています。他の出版社なら、とっくにお払い箱でしょう。年に一冊は新作を発表しないとだめというのなら、私はプロの職業作家ではありません、ど素人です。

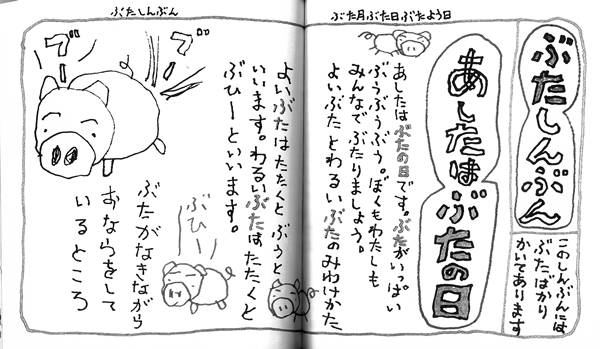

───『あしたぶたの日 ぶたじかん』では、かべ新聞。『ぼくへそまでまんが』では、四コマ漫画。『ぼくときどきぶた』では、紙芝居と、おはなしの中で則安くんが描く媒体がどんどん変わっていきますね。かべ新聞や四コマ漫画など、則安くんが描くもののアイデアはどのように生まれたのですか?

第一作では「あしたの日記」というアイデアが浮かんだことが全てです。今日あったことを書くのが日記で、明日のことを書くのは「未来予想図」というのがあります。夢を語るわけですが、夢を勝手に現実にしてしまうのが「あしたの日記」です。

おはなしの典型的なものとして、いろいろ楽しいことが起きたけど、夢でしたというパターンがありますが、「なーんだ、つまらない」ということになってしまいます。それがイヤで、考えたことです。

かべ新聞や紙芝居は、第一作の延長です。自分でパクっていますが、まあうまく行ったと思います。『ぼくへそまでまんが』は実生活がとても大変な時期で、めちゃくちゃなものを書いたのですが、そのまま出版していただいたので、文字通りに「有り難い」ことでした。

調べたら『はれときどきぶた』のアイデアノートに、「まんがのかきかた」などと構想は書いてありました。それが形になるまで、実に10年かかったということです。

『あしたぶたの日 ぶたじかん』より。

───『はれときどきあまのじゃく』や、『はれときどきたこ』など、社会やこどもたちの環境への批判や意見を込めて書かれている作品もあるように感じました。あとがきに、ご自身の言葉でメッセージを寄せらえれていますが、物語はあくまでもユーモアを持って、こどもが面白いと思う作品になるように、表現されているように思います。社会的なメッセージを「はれぶた」のような奇想天外なお話に昇華していく作業は大変ではありませんか?

おもしろいということが先です。社会的なメッセージを意識して表現するために、技術を使って読ませるように作るようなことはしていません。『はれときどきたこ』だけは、日本語について考えてほしいという意図が見えるかもしれません。言いたいことがあっても、あからさまに出すぎると読者は見抜いてしらけます。おまけに意見のちがう人からも拒否されるわけですから、難しいところです。

───40年の間に、矢玉さんご自身も仏教について学ばれたり、童謡の作詞作曲をされたりと、新しいことにどんどんチャレンジされていて、それが作品でも感じられるように思いました。新しいことをはじめたとき、それが「いずれ『はれぶた』シリーズにも活かせそうだな」と思うのでしょうか?

創作に活かせるからとか損得では考えません。そのこと自体が 楽しい。こどもの頃は引っ込み思案だったので、情けないこどもだったと反省してます。その反動もあって、今いろいろチャレンジしているのかもしれません。昔は本しかなくて苦労しましたが、今はパソコンを使えば、どんなことでも、映像で親切に教えてくれる人が見つかります。

私はこのやり方で60歳からはじめて、尺八の吹き方から、作り方まで 習いました。はじめは猿まねです。一番の敵は引っ込み思案、見栄っ張りの自分の心です。

───今、特に興味を持っているもの、はじめてみたいと思っていることはありますか?

AIや脳科学の本も読みましたが、そういう本にはなぜか必ず、仏教の話が出てきます。ロボットを作る過程で、人間の研究も進んできましたが、ひとつ分かると、その先が分からない。分からないということが分かってくる。この世界、宇宙のことなどはその最たるものです。

はじめてみたいこと、は仙人になることですが、なにもせんにん。

───『はれたまたまこぶた』では、則安くんの妹 たまちゃんにスポットが当たっています。実は今までの「はれぶた」シリーズでも、たまちゃんは色々なところでぶたを見つけていたのでは……と、ワクワクする展開のおはなしでした。たまちゃんを主人公にしたおはなしは、以前から書いてみたいと思っていたのですか?

思ってもいませんでした。テレビアニメが放映されたら、玉ちゃんが活躍していたので、その影響でしょう。絵本雑誌の連載として描いたものですが、のちに岩崎書店で「はれぶた」シリーズに加えてもらいました。

『はれたまたまこぶた』より。

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪