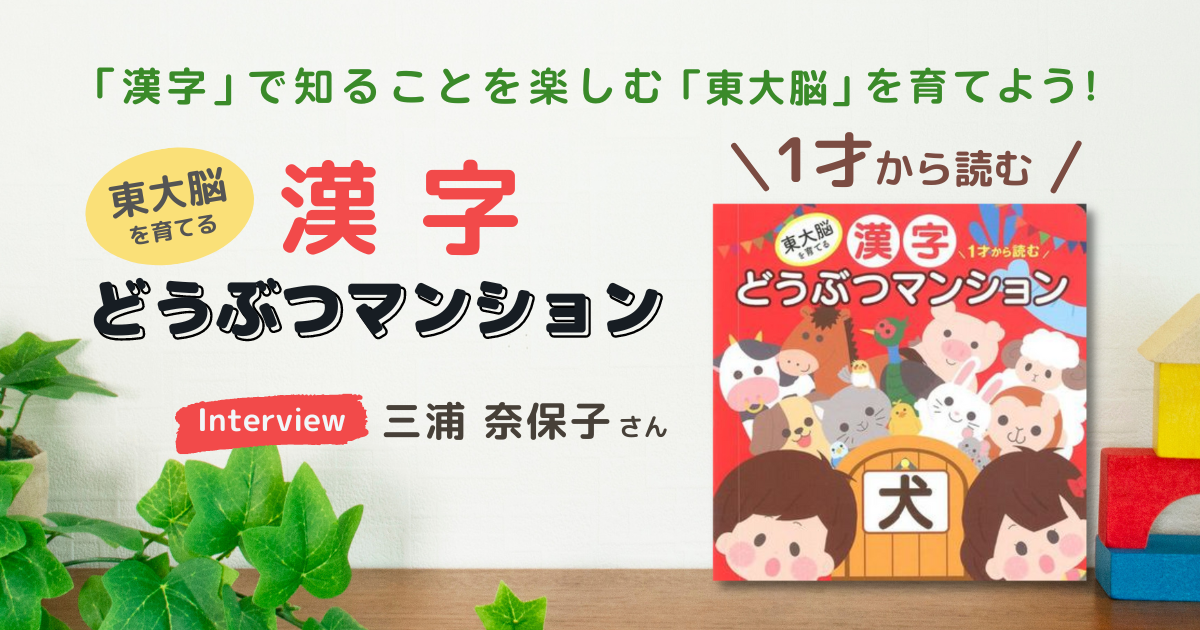

東大脳を育てる 1才から読む 漢字どうぶつマンション

- 作:

- 三浦 奈保子

- 出版社:

- ビーエスフジ

インタビュー

<PR>

2023.02.28

子育てのお供「絵本」。でも、子どもが成長するにしたがって、絵本に期待する役割が変わる方も多いと思います。最初は親子のコミュニケーションのひとつとして。我が子が言葉を話すようになると、文字を覚えるツールのひとつとして。そして小学校に入るころには長い文章を読めるようになるステップとして。0歳から7歳くらいまでの間に関わり合い方を変えながらも、親子のすぐそばにあります。

今回ご紹介するのは、親子で楽しくコミュニケーションを取りながら、全ての学習に通じる「知ることは楽しい!と感じる脳」を育てる作品『1才から読む 漢字どうぶつマンション』です。作者は東京大学卒のクイズ女王であり、2人の子どもを育てるママでもある三浦奈保子さん。子育てを通して「こんな絵本があったらいいな」という思いを形にした作品についてお話しを伺いました。

出版社からの内容紹介

【紹介どうぶつ】

いぬ(犬)/さる(猿)/とり(鳥)/ひつじ(羊)/うし(牛)/うま(馬)/ねこ(猫)/うさぎ(兎)/ぶた(豚)/ねずみ(鼠)/ぞう(象)

著者三浦奈保子が東京大学に進学できた最大の理由…

それは「知ること、勉強が好きだったから」。東大生の多くは勉強好きと言われる。

では、子供を勉強好きに育てるにはどうすれば良いのか――。

一番大事なのは、「知るって楽しい!」に早くから目覚めさせてあげること。

右脳の働きが活発で視覚イメージをよく吸収する乳幼児期の子供たちが、形として覚えやすい「漢字」と動物の絵で遊びながら「知る楽しさ」を味わえる、母として実践してきた三浦流の「勉強好きの子を育てる」絵本です。

この人にインタビューしました

1987年生まれ、千葉県出身。タレント。東京大学文学部卒業。「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」(テレビ朝日系列)、「ザ・タイムショック」(テレビ朝日系列)などのクイズ番組で優勝し、クイズ女王としても知られている。現在は「潜在能力テスト」(フジテレビ系列)などに出演中。気象予報士やファイナンシャルプランナーの資格も保有している。 自らの受験経験や2児の母としての育児経験を活かし、企業のスーパーアドバイザーとして乳幼児を対象とした知育おもちゃのセレクトを任されたりと、子どもに関連した仕事に携わる一面も持つ。

――『東大脳を育てる 1才から読む 漢字どうぶつマンション』発売おめでとうございます。はじめて手がけられた絵本ということで、感慨もひとしおだと思います。この絵本をつくろうと思ったきっかけを教えてください。

ありがとうございます。 私は現在、ふたりの子どもを育てているのですが、想像よりずっと子育ては大変で……。妊娠中は、子どもが生まれたらやってあげたいことをあれこれ考えていたのに、実際子どもが生まれてみると、私のキャパシティではやろうと思っていたことがほとんどできなかったんです。「今日もまた、なにもしてあげられなかったな……」と落ち込んでしまう毎日でした。そんな理想と現実が全く違った乳幼児期の子育てで、毎日へとへとになっていても、絵本だけは寝る前に毎日布団の中で読んであげられていて、その時はとても幸せな時間になっていました。

そこで、「私なんかよりよっぽど忙しいママパパのほうがずっと多いはず。時間や余裕がママパパに必要な知育教材だけではなく、忙しいママパパでもすぐに読んであげられて、子どもたちが楽しんで遊びながら知的好奇心を刺激され、“知ることが好きになる”ような絵本があったら良いのにな……」と切実に思っていました。その思いが実を結んで、絵本を作る機会をいただくことができ、本当に感謝です。

――“知ることが好きになる”とは、具体的にはどんなことなのでしょうか?

知ることが好きになると、自分から進んで色々なことに興味を持ち、学んでいってくれます。私を知ってくださっている方の多くは、東京大学在学中にクイズ番組に出演させていただき「クイズ女王」と呼んでいただけるようになったイメージが強いと思うのですが、「東大生」というと「ずっと勉強している」「勉強しか興味がない」という印象がある場合もあるかもしれません。

私の周りの東大生は皆そんなことはなく、楽しいことや遊びも大好きな人がほとんどだったのですが、ひとつ言えることは、幼少期に「知ること」や「できたこと」の楽しさを体験し、そこから学ぶことが好きになっている人ばかりだったのがとても印象的でした。無理やりやらされているのではなく、学ぶ対象に自ら興味を持って楽しんで、能動的に学ぶ習慣がついていて、それが結果として学力にもつながっているのだなと。

――勉強を強制されてきたのではなく、自ら知ることが楽しくて、勉強している人が多いんですね。

はい。絵本をつくるにあたって、幼少期に「知ること」を刺激するものは何かな……と考えました。いろいろある中でもやはり最初は文字、「日本語」。小さな子でも生活の色々なところで自然と目にし、興味を持つようになります。そして日本で暮らす私たちにとって、日本語は知の根幹。ものを考えるときも私たちは言葉、つまり日本語で考えます。日本語を知らなければ、そもそも考えることすらできない。また文字が読めるようになると、自分で本が読めるようになり、そうなるとひとりでにどんどん世界を広げていくことができます。その日本語の文字の中でも、生後8カ月頃から認識できるといわれている「漢字」に注目しました。実は小さな子にとって、ひらがなやカタカナよりも漢字が一番理解しやすく覚えやすいんですよ。

―― ひらがなやカタカナよりも「漢字」の方が認識するのは早いんですか?

漢字は元々、形からできたものも多い「象形文字・表意文字」、そして一語で意味をなす「見る言語」なんです。イメージ力を司る右脳が発達している時期の小さな子は、文字を「図形」として捉えています。そのため、ひらがなよりも形に特徴があり、一語で意味もある漢字は小さい子でも覚えやすく理解しやすいと言われています。

そして、「できた!」の周りの驚きも、ひらがな以上に漢字のほうが強いのかなと思いました。 漢字の意味が理解できると周りの人から「すごいね!」「できたね!」と驚きと褒めが来ますよね。その驚きのテンションも、小さな子は敏感に感じ取っています。皆が驚くほどできた、そして大好きな人に褒められた!ということは、小さな子たちにとって何よりも嬉しい。嬉しいと、もっとやりたくなる。もっと多くのことを知りたくなります。その良い循環で「知ることは楽しい!と感じる脳」が育っていき、結果として学力にもどんどんつながっていきます。私はそれが「東大脳」と呼ばれるものなのかなと思っています。

――『東大脳を育てる 1才から読む漢字どうぶつマンション』には「犬」や「牛」といった小学校低学年で習う漢字だけでなく、「豚」や「鼠」など大人でも書くことが難しい漢字が出てきます。絵本に登場する動物の種類や、登場させる順番などのこだわりを教えてください。

とにかく、子どもたちに楽しい!と思ってもらえることを一番に考えて作りました。楽しんでいる時、脳は一番働くからです。学校の勉強がなかなか覚えられない、という子でも、何百匹もいるポケモンなら、名前ばかりかタイプや技もすぐ覚えてしまいますよね。楽しいの力は本当にすごい。なので、子どもたちが好きな動物、おはなしなどで慣れ親しんでいる動物であることを第一に。そして小学校一年生で習うような「犬」などのやさしめの漢字から、「鼠」など常用漢字ではなく大人でも書くのが難しいものまで取り入れました。順番にもこだわり、象や鼠などで体の「大きい・小さい」の対比ができるようにや、「この動物とこの動物は童話で仲良しだからこの順番なのかな?」など、楽しく想像してもらえるように配置しました。

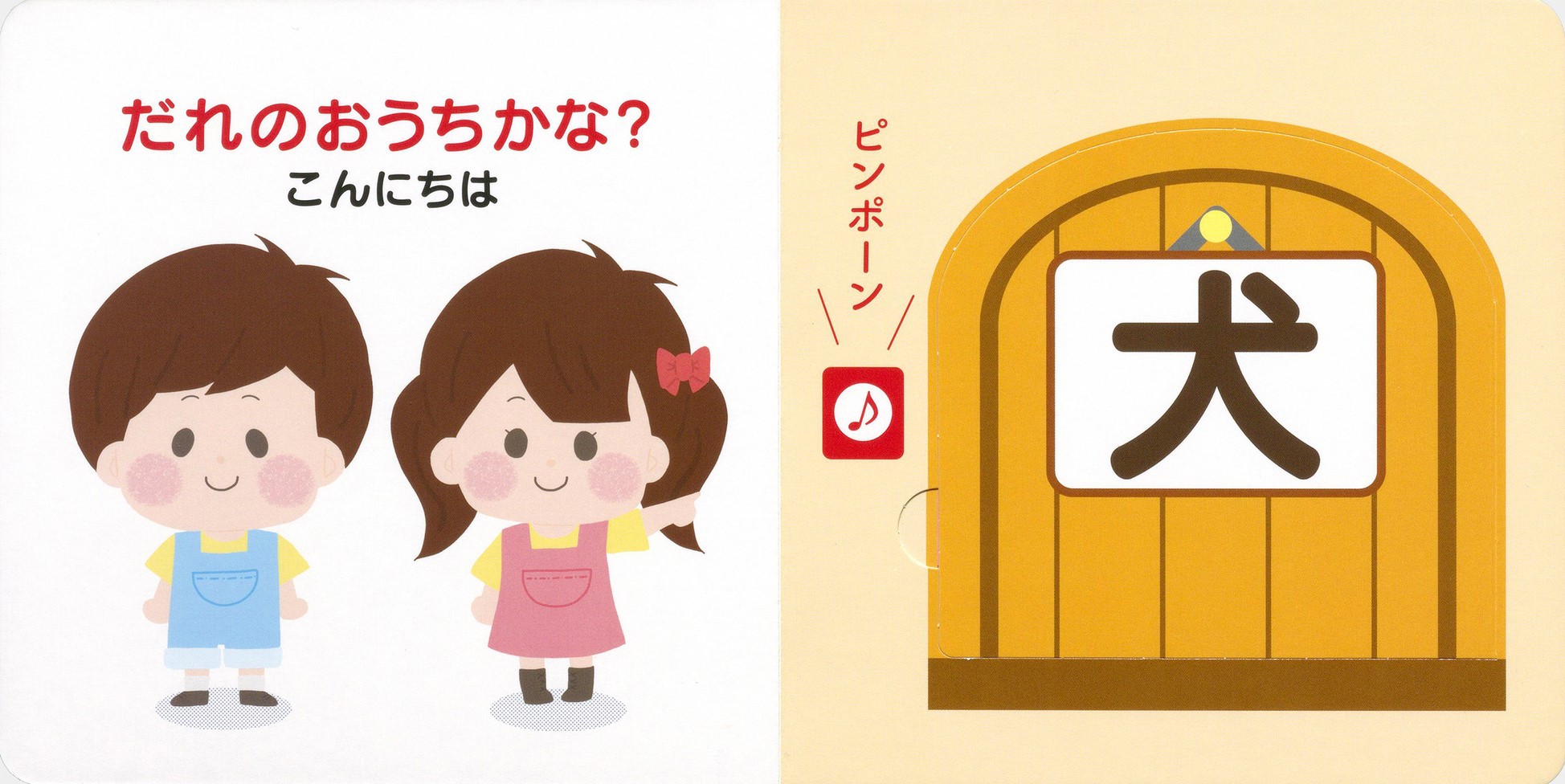

――扉には動物の漢字が出ているのみで、鳴き声や体の一部が描かれているなど、答えのヒントとなる要素をあえてなくしたのには、やはり漢字とその意味を理解してほしいという思いがあるからでしょうか?

はい。ほかの手がかりやヒントがなく、フリガナさえもカットし、そのページをシンプルに漢字だけにすることで、子どもたちは漢字の形に自然に注目してくれます。ものの名前を表す、文字というものがあって、それがわかると色々なことがわかるんだ!ということをまだ小さな子ども、文字や漢字と初めて出会う子どもたちにも感じてほしいなと思いました。そして、小さな子は本当に皆天才なので、ヒントがなくても楽しんで何度も遊んでいれば、すぐに吸収して覚えてしまいます。ぜひママパパに驚いてもらえたら、そしてたくさん褒めてもらえたらと思います。

――男の子と女の子が「どうぶつマンション」に住む動物たちを訪ねて、扉を開ける。扉のしかけが楽しい絵本ですが、しかけ絵本にすることは早い段階から決めていたのですか?

うちの子どもたちはふたりとも『コロちゃんはどこ?』『ぴよちゃんのかくれんぼ』『どうぶついろいろかくれんぼ』などの、動物が出てくるしかけ絵本が大好きで。いつもめくってかくれんぼを楽しんでいて、すぐにボロボロになってしまうほどでした。 そして、その動物たちが何色だったか、どんな形だったかを楽しみながら自然とすぐ覚えてしまっていました。

かくれんぼ絵本って、実はクイズの要素たっぷりですよね。「だれかな?」と予想して、めくると、大好きな動物が現れる。 こんなにいつも楽しんで見てくれるかくれんぼ絵本に、お名前が漢字で書いてあったら絶対覚えてくれるだろうなぁと。そこで、漢字クイズの要素を入れたこんな絵本があったらいいなぁと考えていました。今ある絵本は、楽しむための絵本と、知育のための絵本にしっかり分かれているものが多い気がします。 でも小さな子どもたちにとってはそんな分け方はなくて、楽しいものは楽しい。これはお勉強、とわざわざ分けて構えてしまう前に、かくれんぼ遊びをしながら自然と覚えてしまうのが、脳が一番吸収する形だなと思いました。

――「犬」の部屋には桜、「猿」の部屋には柿、「兎」の部屋は月見だんごとススキなど、日本らしい季節感を感じたり、「羊」は編み物をしていたり、しかけをめくって表れる部屋の様子もとても印象に残りました。部屋の中の絵について、三浦さんから「こういう部屋にしてほしい」と意見を伝えることはあったのでしょうか?

最初は、動物ごとに文字で色々な知識や説明を入れることも考えました。でもそれだと、肝心の漢字に子どもの焦点が いかなくなってしまう。そこで、絵で知識のふくらみを表すように、私だけではなく皆で話し合って考えました。動物から現れるイメージや童話の要素など、それをもう知っていて気づく子は気づいてさらに楽しめるけど、知らない子でもすんなり楽しめるようにするには、文字での説明ではなく、絵で表すのが一番だと。イラストレーターさんにはそれを汲み取っていただき、実は色んな要素を一枚で表していて、小さな子も親も「わぁ、かわいい!!」と思う、とっても素敵な絵を描いていただきました。

――部屋の絵からどのようなことを感じたり、親子で会話をしてほしいと思いますか?

その子の興味や読み手の時間の余裕に合わせて、単にかくれんぼを楽しんでもらってもいいし「前に読んだ『はなさかじいさん』に出てきた桜だね!」「月にはうさぎがいるって言われてるんだよ」など、また色々な知とつながるお話をしていただくのも、とても嬉しいです。

――絵本制作の間、お子さんに制作途中の絵本を読んで、感想を聞いたりしましたか?

「扉を開けたら動物が出てくるとどうかな?」や「動物は何がいいかな?」など、意見を沢山もらいました! 「男の子と女の子は、あなたたちをモデルにしてるんだよー」と伝えると、少し恥ずかしそうに、でもとても嬉しそうにしてくれました。

制作段階でこまめに感想を聞いてはいたのですが、完成した絵本を見るとまた別物のようで、「うわー!」と目を輝かせてくれました。最初は私が読み聞かせたのですが、今では子どもたちが私に「だれのおうちでしょうか?? 猿でしたー!」と嬉しそうにニコニコ読み聞かせてくれます。

――今はお子さんに本を読んであげる立場の三浦さんですが、ご自身が子どもの頃は、どんな絵本をよく読んでいましたか?

『いないいないばあ』をはじめとした「松谷みよ子 あかちゃんの本」シリーズは、何度も読んでもらいました。せなけいこさんの『あーんあん』の絵本も。はっきりしつつ、あたたかみのある色彩と、短い言葉で想像力を掻き立てられるのがよかったのだと思います。『ぐりとぐら』『100まんびきのねこ』『かさどろぼう』『てぶくろ』はドキドキするお話の展開が、何度読んでもらっても飽きませんでした。うちの子も好きだった『コロちゃんはどこ?』などのしかけ絵本も、自分でめくる仕組みが楽しくて。毎週図書館に行って、借りられるだけ借りて読んでもらっていました。子ども向けのイソップ物語は動物がたくさん出てきて、短くて読みやすいけれど、小さいながらにひとつひとつ考えさせられる物語でした。グリム童話、アンデルセン童話も繰り返し読みました。偉人の小さなころのおはなしは、沢山の人の人生をのぞけるようで面白かったです。

字が読めるようになると、自分でどんどん読んでいました。「わかったさんのおかし」シリーズ、「おはなしりょうりきょうしつ」シリーズは美味しそうな食べ物にまつわる不思議な世界が大好きで、何度も読みました。「にゃんたんのゲームブック」シリーズも、自分の選んだ答えでストーリーが変わるのが面白くて、大好きでした。

――幼少期からたくさんの本と接してこられたんですね。今、お子さんはどんな作品が好きですか?

「かいけつゾロリ」シリーズ、「キャベたまたんてい」シリーズ、「ポケモン空想科学読本」シリーズ、「サバイバル」シリーズ、「伝説の迷路」シリーズ、「学研まんが 新ひみつ」シリーズなどを、毎週図書館に行って借りたりしながら読んでいます。年長の息子が今一番ハマって暇さえあれば読んでいるのは、ポケモンの攻略本なのですが(笑)。でも、私も父の「クッキングパパ」で漢字を覚えたので、好きなことから楽しんでどんどん身につけていってほしいと思っています。漢字ドリルよりも、効果は抜群です!

――「好きなことから楽しんで、どんどん身につけていく」は最初にお話されていた、「知ることは楽しい!と感じる脳」を育む第一歩ですね。たくさんお話を聞かせていただきましたが、最後に『東大脳を育てる 1才から読む 漢字どうぶつマンション』を親子でどのように楽しんでほしいか、絵本ナビユーザーへメッセージをお願いします。

まずは、かくれんぼを楽しむことを目的に読んでいただき、もしも漢字だけで動物を当てることができるようになったら、たくさん驚いて、たくさん褒めてあげてもらえたら嬉しいです。子どもにとって、大好きなママやパパに褒められるのは、本当に嬉しいことだと思います。その子は知ることがどんどん楽しくなって、もっと知りたくなって、よく知ってるね!とまた褒めてあげて、その子はまた知りたくなって……もう一人でにどんどん世界を広げてくれます。

ママやパパに褒められることが何よりもうれしい小さな時期こそ、勉強が好きになる黄金期だと私は思っています。「知ることってこんなに楽しいんだ!」というきっかけにこの絵本がもしなれたなら、こんな嬉しい事はありません。長いようできっと短い子育て生活、一緒に楽しみましょう!

――ありがとうございました。

文・構成/木村春子