───≪羅に隔るの不二≫と≪村雨の不二≫も少し変わった感じで面白いなと思いました。探し絵のような感じで楽しめますよね。

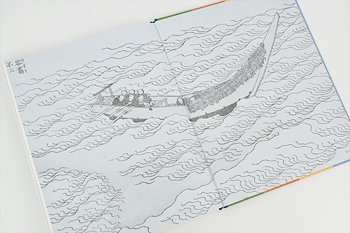

ウネリの不二(富嶽百景)

登龍の不二(富嶽百景)

───説明を聞きながら絵本を拝見すると、日本における富士山の存在を感じますね。

そうですね。富士信仰はずっと昔からあったようですが、江戸時代が一番ピークを迎えたようですね。政治の中心が江戸に移ったこともそのきっかけだと思います。京都から富士山は見えませんでしたから。

───北斎も富士山が大好きだったから、あれだけ多くの絵を描けたんですね。102点以上ある北斎の富士を、絵本では章立てして紹介しているので、とても読みやすく、ぐいぐいと魅力に取りつかれていきました。先ほど翻訳のお話も出ましたが、絵本の形にするのに苦労したところなど教えていただけますか?

「富嶽百景」はモノクロか、薄く色がついているだけでした。絵本にするうえでは同じように黒1色にすることもできたんですが、試しにやってみたらすごく浅くなってしまったんです。なので、4色を使ってカラーで再現しました。そのため微妙な濃淡や黒の深みなどが出ました。

羅に隔るの不二(富嶽百景)

●葛飾北斎の魅力とは?

- おはなし名画シリーズ(19) 葛飾北斎

- 構成・文:西村 和子

監修:小澤 弘 - 出版社:博雅堂出版

1999年、アメリカの雑誌ライフがおこなった「この1000年でもっとも重要な業績をのこした世界の人物100人はだれか?」 というアンケートの中で、ただひとりえらばれた日本人、それは葛飾北斎でした。 この葛飾北斎とはどんな人だったのでしょう。 しばらく葛飾北斎の作品をみながら、北斎爺さんのはなしに耳をかたむけてみましょう。

───1冊目の『葛飾北斎』は「私の名前は葛飾北斎」から始まる語り口調が面白く、おはなしの世界に引き込まれていきました。

このときは北斎になりきっていましたから(笑)。最初は三人称で書いていたんですが、北斎の前半生に関する資料がほとんどなく、お話が書けなくなっていたんです。そこで、「朝から晩まで描いて描いて、気が付いたら40も半ばを過ぎておった」と本人に言わせてみました。そうしたら、楽に後半の人生から書き進めることができました。

───90回以上引っ越しをしたという話や、たくさんの画号を持っていたという話など、エピソードがとても豊富で、北斎という人物が魅力的に感じました。中でも娘である葛飾応為の名前のエピソードがとてもほほえましかったです。

物語のラストのエピソードは創作ですけれど、「おおい」と呼ばれたという記述は残っているんです。一人称で書くことを決めた後、苦労したのは北斎の口調をどうするかということでした。江戸言葉にしちゃうと分からない。でも、現代語だとおじいさんが語っている様にならなくて、相当悩みました。

───どうやって解決したんですか?

一番参考にしたのは「落語」なんです。古典落語には、江戸時代の口調が分かりやすく、バランスよく入っていたので、落語を聞きながら文章を考えました。当時は「江戸、江戸…」と憑りつかれた様に考えていましたからね。勢い余ってかっぽれなんかも習っていました(笑)。

───生活の中心が葛飾北斎になっていたんですね。西村さんが考える、北斎の絵の魅力はどういったところにあると思いますか?

やっぱり着眼点ではないでしょうか? 私は美術の専門家ではないので、技術的なことは分からないのですが、誰も思いつかないような富士山が描かれていますよね。「富嶽百景」では特にそれがよく出ていると思います。これらの絵を72歳以降に描いて89歳まで描き続けている。しかも、平均年齢が50歳くらいの時代に。本当にすごいなと思います。

───89歳…。今の時代に、葛飾北斎がいたとしても神様みたいな存在ですね。

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪

【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪