●とんとんずもうと、『日本伝承のあそび読本』復刻

───ところで『だるまちゃんとにおうちゃん』の付録には、とんとんずもうがついているのですよね。

おもしろそう!

『だるまちゃんとにおうちゃん』のおまけページ、とんとんずもう

- 日本伝承の あそび読本

- 著:加古 里子

- 出版社:福音館書店

草ずもう、ささ舟、紙鉄砲、手袋人形、影絵遊び、あやとり、あぶりだし……。古くから受けつがれてきた身近な遊びを集め、イラスト付きで解説しています。伝承遊びの本の先駆けとなった旧著を刊行当時のままに復刻しました。

───そうだったんですね! 新刊にしては何だかとてもなつかしい内容と写真が満載だと思っていたら、そんな貴重な本の復刊だったとは・・・。

───どういう意味でしょう?

───おもしろそう〜。やってみたくなります! たしかに最近とんとんずもうをしてみて、あれっこんなにかんたんに倒れちゃったかなと違和感があったんです。もっと派手に動きまわるものでしたよね。

そうなんです!

───さすがかこさん! では『日本伝承のあそび読本』を見て、これも復刻しようということになったと。

はい。とんとんずもうのことがあって、あらためて『日本伝承のあそび読本』の内容のすばらしさを知って、いまの子どもたちにもぜひ伝えたいと、復刊することになりました。

───かこさんはどんな反応をされましたか?

「おとうさんの胸の音をきいてみましょう」

───本の最後にある「おとうさんの胸の音」、この写真、若きお父さん時代のかこさんですよね!

親も祖父母ももう忘れてしまったような「あそび」が発掘され、生き生きと収められている本。日本の宝物ですね。

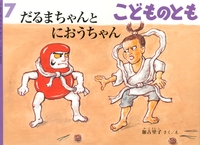

●『だるまちゃんとにおうちゃん』に出てくるすもうをぜんぶやってみよう!

───におうちゃんの話にもどりますが、かこさんが「遊ぶ力が生きる力だ」とおっしゃった、そのことが『だるまちゃんとにおうちゃん』にははっきりと現れていますよね。

松葉と松ぼっくりで、星取表! だんだん横に長くなっていきます

───そう言えばそうですね。いまは異年齢で遊ぶことが減ってしまいましたが、昔、ちょっと大きなお兄ちゃんたちお姉ちゃんたちが遊んでいるところって、見ているだけでもおもしろかった。勝負になると応援したり、点数を書いたりも小さい子の遊びのひとつでしたね。

ええ。かこさんは、数歳年上ではなくて、もっと大きいお兄さん。たとえば、いまで言えば高校生・大学生くらいのかなり大きくなったお兄さんたちの存在も、とても重要なんだとおっしゃっています。

───じつは小学5年生のうちの息子、すもうが大好きです! ダンナさんが「すもうやるか!」と言うとむしゃぶりついていって、投げられて大笑いしています。私とは、腕ずもうの力が拮抗していて、そろそろ負けそう・・・(笑)。

女の子がいるおうちは違うのでしょうか。いまあまりおすもうってやらないですか?

どうなんでしょう。昔に比べれば減っているのかもしれませんね、でもうちは6歳の娘ですけど、『だるまちゃんとにおうちゃん』に出てくるおすもう、全部やりましたよ! しりずもうが一番盛り上がったかなあ(笑)。

───たしかに、ぜんぶやってみたくなりますね。力勝負だけじゃなくて、タイミングをうまくあわせられるかどうかだったり、いろんな要素があるすもう。年齢関係なく夢中になっちゃいます。

ちなみに娘さんは、『だるまちゃんとてんぐちゃん』の頃より、だるまちゃんの腕や足がたくましいことについて、何も言っていませんでしたか?(笑)

原画の、だるまちゃんとにおうちゃんです。りりしい!

───以前かこさんに、だるまちゃんのお友だちの候補は50〜60あるんだとうかがってびっくりしたことがあります。

───米寿を迎えられたかこさとしさん。もうお体第一と思いつつも、願うならばだるまちゃんシリーズをもっと見たいです! でもまずはかこさんが教えてくださった、おすもうを、ぜんぶ息子とやってみようかな!

会社の入り口も「だるまちゃん」一色に!

───子どもの日常生活にひそむおもしろさ、それを拾い上げる絵本に出会えたときの感動は、時代が変わっても、変わりませんものね。だるまちゃんシリーズはこれまでも、そしてきっとこれからもたくさんの子どもたちの宝物です!

きょうはお話を聞かせてくださってありがとうございました。

●おまけ。化粧箱入り7冊セットをご紹介します!

- だるまちゃんの絵本(7冊セット)

- 作・絵:加古 里子

- 出版社:福音館書店

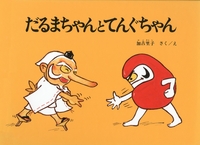

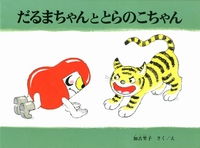

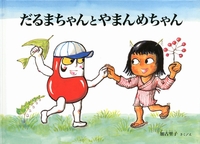

日本の伝統玩具だるまをモチーフにした“だるまちゃん”は、1967年に「こどものとも」に登場して以来、そのかわいらしいキャラクターと、シリーズ各冊ごとにいろいろな友だちとくりひろげるゆかいなストーリーがあいまって、時代をこえた人気者になっています。第1作『だるまちゃんとてんぐちゃん』から最新刊『だるまちゃんとやまんめちゃん』までの7冊を化粧ケースに入れてお届けします。

©Kako Research Institute Ltd.

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪