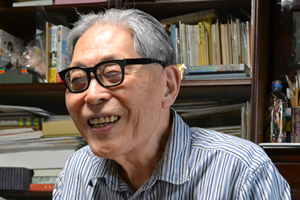

●「僕のような間違いを犯してほしくない」という思いで歩んだ60余年

───お話を伺っていると、子ども達に大切なことを伝えていきたいと絵本を作られている様子がとても強く感じました。その思いは絵本作家になった最初から持たれていたのですか?

絵本と子どもさんに対する思いのお話をするためには、私の過去についてお話しなければならず、大変心苦しいのですが…。一言で言うと、私は「罪滅ぼし」のために子どもさんの仕事にタッチしてきたのです。

───罪滅ぼし…というと?

僕には兄・姉がいたのですが、家が貧乏だったので子ども心に「自分のところまで学費はこないな」って思ったんです。でも学校には行きたかった。それでどうしたかというと、軍人の学校に入ろうと思ったんです。当時、士官学校は学費が免除される上に小遣いのお金がもらえた。それに僕は飛行少年だったから、空軍に入れば飛行機を操縦できると考えたんです。でも、勉強を始めたらどんどん近視が進んで、4年生のときにとうとう受験が出来ないくらい目が悪くなってしまったんですね。そうすると軍人志望の生徒を指導する将校から、軍人になれない者はダメだというようなことを言われるんです。それが悔しくて理科の道に進もうと思ったんですが、ちょうど20歳のときに終戦を迎えました。学校で軍人になるために勉強していた仲間達はみんな死んでしまいました。戦後は食糧難になって、生きていくことが精一杯になって、一体自分は何をしてきたんだろう…と、そこで気づいたんですよ。「こんなことになってしまったのは、自分が世間のことを知らなくて、軍国主義に疑問を持たなかったからだ、もっとしっかり他の国のことや周りのことを勉強していたら、間違った道には進まなかった」ってね。だから、僕は子どもさんに僕のような間違いを起こしてほしくない、そのためには物事を正しく判断できるしっかりとした知識を身につけてほしい…というのが僕の戦後の生きる目標で、60年間僕を生き延びさせたのは償いの気持ちなんです。

───かこさんが絵本の中で子どもにも分かりやすく科学のことや自然のこと、地理のことを描かれてきた出発点は戦争でのご自身の経験だったんですね。

───かこさんが長年セツルメント(※)の活動をされていたのも、その思いにつながってくるのでしょうか?

※セツルメント…1880年代イギリスで生まれた活動。学生や知識人などが中心となって、都市の貧困地区に宿泊所や託児所などの設備を設け、住民の生活向上のために助力する社会事業

そうですね。当時通っていた大学には教育学部がなかったから、子どもさんのことを具体的に知るためには、彼らと直接関わった方が早いと思ってセツルメントに参加するようになりました。そこは本当に実践の場で、僕は子ども達と遊んだり、学んだりしたことを毎回書き綴ってまとめていったんです。そうしたら、こんなに集まりました。

───(一同驚き) うわー、すごい!

あるとき、これを本にしたいっていう出版社がやってきて、まとめたのが『伝承遊び考』(著:加古里子、小峰書店)。ここにあるのは本にするためにカテゴリー分けした資料だけど、この元になった手書きの資料もあるんです。他の人からしたら紙くずにしか見えないだろうけど、僕にとっては宝の山ですね。

───かこさんの絵本の中にはセツルメントの活動がきっかけとなって生まれたものもあるんですか?

───『どろぼうがっこう』は最初、紙芝居だったんですか!

そうなんです。しかも当時、子どもの絵本の中では、「黄赤ベタ」といって、派手な絵の具がベタッと塗られたような絵本じゃないと子どもは喜ばないといわれていたんです。でも、『どろぼうがっこう』は裏紙に墨の絵でしょう。本質的なものがちゃんと書かれていれば、子どもさんはちゃんと受け取ってくれる。そのことを教えてもらいました。セツルメントの活動で僕が教えてもらったことは、当時、どの教育書にも載っていない最高の児童文化の神髄でした。

───最新作のお話から、かこさんが絵本作家となるルーツのお話まで伺えて、私達もとても貴重な時間を過ごさせていただきました。今日は本当にありがとうございました。

───…ということで、紙芝居『どろぼうがっこう』の大変貴重な原画を絵本ナビのみなさまのために用意していただきました。本邦初公開です!!

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット