�ł�ɂ̂�����

- ��F

- ���{ �Y�i

- �o�ŎЁF

- �����ُ��X

�G�{�Љ�

2023.07.24

���������ċx�݁B���N�͂ǂ�ȏꏊ�֗V�тɍs���邩�ȁH�@�ߏ�ł������ł��A�����Ƃ͈Ⴄ�̂���̂ɏ���Ă��ł�������̂��y���݂̂ЂƂB�d�ԁA�V�����A�o�X�ƁA�����Ȃ̂���̂��o�ꂷ��G�{���W�߂Ă݂܂����B�����V���Ђ̖{�̏��T�C�g�u�D���D���v�̋L����育�Љ�܂��B�i���F�D���D���ҏW���j

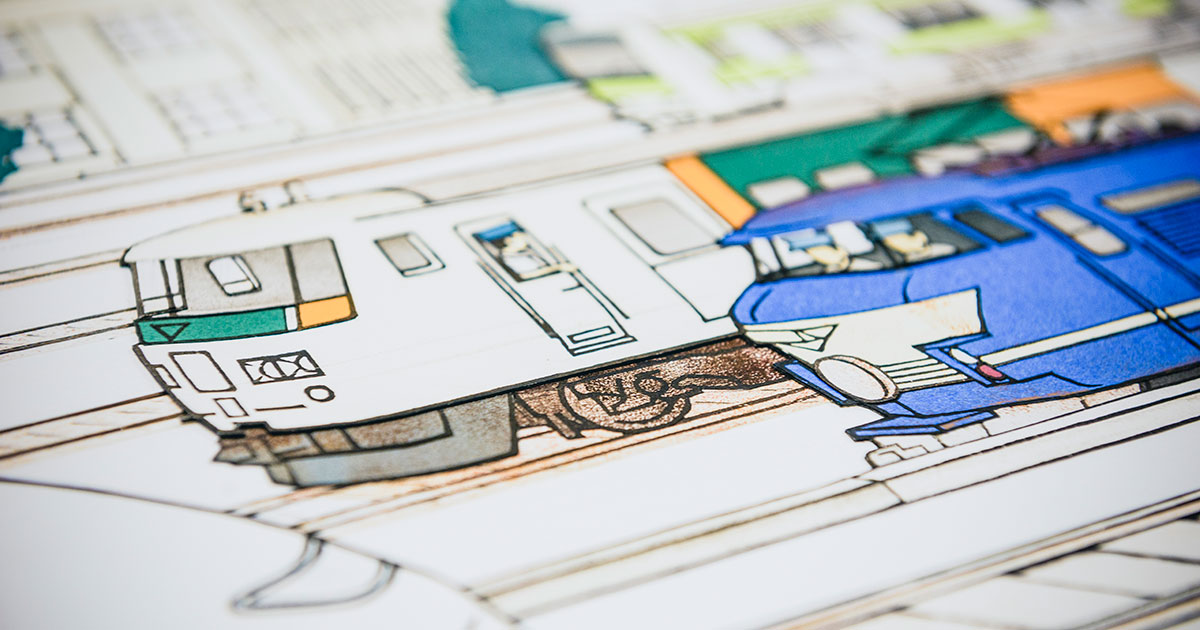

�d�ԍD���̒j�̎q�������̂��Ƃ��̉Ƃ��߂����āA���ꂳ��ƈꏏ�Ƀ��[�J��������V�����ɏ��p���ōs�����ƂɁB�w�ł�ɂ̂�����x�i�����ُ��X�j�ɂ́A�d�ԂœS����n������A�w�ق�����ƁA�d�Ԃ̗����̂�т�y����ł���l�q���`����Ă��܂��B��҂̉��{�Y�i��������ނ̓d�ԍD���ŁA��l�ɂȂ������ł��������Ȃ���d�Ԃ�w�̊G��`�������Ă���Ƃ̂��ƁB�ʂ������������G�́A�A�E�g���C���͖ؔʼn�Ő��삵�A�F����ʐF�������Ȃǂ�g�ݍ��킹�Đ�\�肵�Ă���̂������ł��B�d�Ԃ̐F���╗�����܂ł�\�����Ă���Ƃ���ɁA���{����̓d�Ԃւ̐[�������������܂��B

�{��Łu�ڂ��v���ŏ��ɏ�����d�Ԃ́A�É����𑖂��Ă�������c�������f���Ȃ�ł����A�Â���ԂȂ̂œ��R����₳�тĂ���Ƃ��낪����܂��B�������d�Ԃ�`���Ă��āA�������������ꂪ�Ȃ��Ɨ��������Ȃ����A�����̓�������������D���Ȃ�ł��B���ʁA�����F�����鎞�͏ォ��F���d�˂邱�Ƃ�������ł����A��������ƊG�̋���^���^�Ƃ̂��āA�ǂ�ǂ�d���Ȃ��Ă��܂���ł���B���������u��J�̐Ձv�������銴�������Ȃ̂ŁA���Ƀ��[���[�ŐF���������̂��A�F�≘����������Ƃ���ɍ����ē\���Ă��܂��B�i���{�Y�i����̃C���^�r���[���j

�w�ł�́@�������x�i�����ُ��X�j�́A�d�Ԃ��畷�����邳�܂��܂ȉ������[�����X�ȋ[�����g���ĕ\�������G�{�B���͂�S�������O�{���R�q�����4�Ŏ������A���̐��E�Ő����Ă��܂����B���̊G�{�𐧍삵�������́A�ȑO�Ɣ�ׂēd�Ԃ̉����Â��ɂȂ��Ă��܂��������ŁA�G�{�̐���́u�d�Ԃ炵�����v��T���Ƃ��납��n�܂����̂��Ƃ��B�u�Ղ��������[�v�Ɣ����܂�A�u�ǂ����Ƃ��[��v�Ɠd�Ԃ������n�߁A�X�s�[�h�ɏ���Ă���Ɓu������ ���v�Ƃ��������������Ă���……�B�������ЂƉw�̊Ԃ�d�Ԃ�����l�q��`������i�ł����A�d�Ԃ��t�ł鉹�̑����ɋ��������͂��ł��B

�G�{�ł́A��Ԃ̈�ԑO���猩����i�F���`����Ă��܂����A���͈�ԑO���Ɩʔ����Ȃ���ł��B1���ڂƍŌ���ԗ��̓^�C����2�����Ȃ��̂ŁA�u������ ������ ������ �������v�Ƃ����������܂���B��ԓd�Ԃ炵����������̂͂Q���ڂ���Ō���̑O�܂ŁB�����ŕ����ƊG�{�ɂ���u������ ���v���������܂��B�i�O�{���R�q����̃C���^�r���[���j

�X���玭�����܂ŁA�c�f�̗���`�����G�{�w�V�����̂��сx�i�u�k�Ёj�B�t�x�݂̒��A��̐X���o�������͂邩�����Ƃ�������́A�u�͂�Ԃ��v�u�̂��݁v�u������v�ƂR�̐V���������p���ŁA�������̂����������̉Ƃ������܂��B�����̃p�m���}�}�b�v�߂Ȃ���2�l�̗������ǂ��Ă���ƁA�܂�ŐV�����ɏ���Ĉꏏ�ɗ������Ă���悤�ȋC���ɂȂ�܂��B�ԑ�����̒��߂́A�Ⴊ�c��~�̐X����A�����ق���т͂��߂��t�̎������ցB����1���̒��ŋG�߂̈ڂ�ς�肪��������̂��A�{��̊y�����Ƃ���ł��B

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

�V���܂܂łƂ͈Ⴄ�V�p�x������{�߂�A

����|�X�^�[�������w�V�����̂��сx���o��I

2015�N�R���J�Ƃ́A�k���V����E�V�n�����₫������܂��B

��p�m���}�ŁA�V�����ƂƂ��ɓ��{���c�f����w�V�����̂��сx���o�ꂵ���̂�2011�N�R���B���ꂩ���S�N���o���܂����B�V�����͊J��50���N���}���AE7�n�EW�V�n�u�����₫�v��E�U�n�u���܂��v�A�f�U�C����V���ɂ���E�R�n�u���v�Ȃǂ��o��B

�����ŁA�w�V�����̂��сx�̖{�����𑖍s����ԗ������������A����ɓ��{�S�����̕��p����R�}���X�J�����V���ɕ`��������n�}�i���R38�p�~�^�e58�p�j�����܂����B

�͂邩����V�X�w����V���������p���ł��ǂ���������������w�B�܂�ŁA���̗����������̂ڂ�悤�ɁA�߂܂��B�{���ł͐��荞�߂Ȃ������k�C������{�C������ڗđR�B���h�̃J���f���A���{�A���v�X�̎R���ȂǁA���ʒn�}�ł͂Ȃ��Ȃ������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����{�̎p���A�p�m���}�����炱���y���߂܂��B

�G�{���J���āA�n�}���L���āA���{�c�f�̂��т����Ћ^���̌����Ă݂Ă��������I

�X�g�[���[�^

���W���A�͂邩�����Ƃ�������́A��̐X���o�����܂��B�����m���ɂł�Ɛ�͂�����������A���̗����X�ɔZ���Ȃ��Ă����܂��B�����w�ɂ��A���p�������C���V�����ł́A�x�m�R���ԋ߂ɒ��߂Ċ����B�����ĐV���ł�����V�����V�����A�u������v�ɏ�芷���B�����X���Ă������˓�������320�L���ő��蔲���Ă����܂��B��B�ɓ���ƍ̉Ԃ����������ɍ炢�Ă��܂��B�F�{�ł́A�߂������Ⴍ���ł��܂��B�����ė[���V���A�u������v�͍����ق���т͂��߂��[���̎������ɓ������܂��B

�ԑ�����̌i�F�́A�h���ǂɎՂ�ꂽ��g���l����ʉ߂�����ŁA�����Ȃ��Ƃ���������̂ł����A�G�ߊ����m�F����Ƃ����Ӗ������ŏ��ɍs�����ƂɂȂ�����ł��B�����A���̎��_�ł͂܂��A�V�X�w���玭���������w�܂ł̑S����V�����ōs�����Ƃ͂ł��Ȃ������̂ŁA�V�����̑����Ă��Ȃ��Ƃ���͍ݗ������Ȃ��ōs���܂����B���ۂɍs���Ă݂āA�X�͐�i�F�Ȃ̂ɋ�B�ɍs���ƍ̉Ԃ��炢�Ă��āA�������{�ł������܂ŋG�ߊ����Ⴄ�̂��Ƌ����܂����ˁB�i�R�}���X�J������̃C���^�r���[���j

����ȃo�X�������������Ă݂����H�@�_�W�����������Ă�����ׂ肷��s�v�c�ȃo�X���A�u�������������S��H�ׂ����v�Ƃ����l�Y�~�������悹�āu������ς��o�X�v�Ɣ��ԁB�R����J����̓���i�݁A�����S�̖��߂����čs���܂��B�w���������o�X�x�i��؏o�Łj�́A��҂̓��{�Ƃ��Ђ����u�q�ǂ������ƈꏏ�ɂӂ����Ȃ���A�������낭�ǂ߂�G�{���v�ƍ��������B�_�W���������łȂ��A�o�X���L�т���A�����܂��̌`�ɂȂ�����ƁA�\�z�O�̓W�J�ɁA�ǂݕ�����������Ǝq�ǂ��������P���P���Ə��o�����ƊԈႢ�Ȃ��̊G�{�ł��B

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

�\���̃o�X���悭���Ă��������B�^�]�肳���Ȃ�����ɁA�炪�`���Ă���܂��B�����A���̃o�X�͂Ȃ��s�v�c�ȃo�X�Ȃ̂ł��B�o�X�̓l�Y�~�����Ɖ�b�����āA�ړI�n�������ƁA�������o���B�˂��݂������A�������Ƃɂ��ɂ��Ί�B���ꂩ��̃o�X�̗��Ɋ��҂ɋ���x�点�Ă���̂�������܂��B�������A�Ă̒�A���͍s���~�܂�B��������A��̖ɒ����܂ł́A�{�������肵�āA�q�ǂ��ƃR�~����P�[�V���������Ȃ���y����ł��������B�o�X�Ƃ̊|���������y���ފG�{�ł��B

�w���������o�X�x�́A�_�W������������������̂Ƃ����A�����傱����Ƃ��������ʂ��q�ǂ��ɐl�C�ŁA�u�ꏏ�ɂ���Ă݂悤�v�Ȃ�Č���Ȃ��Ă��A�q�ǂ��̂ق�����^�����Ă�������o����ł���B�ڂ��́A�o�X�������܂��̌`�ɂȂ�Ƃ���ŁA�G�{���Ƃ��邮��ēǂނ̂��C�����悭�čD���Ȃ�ł��B�G�{�͂����ǂ܂Ȃ��Ƃ����Ȃ��A�Ȃ�Ă������Ƃ͂Ȃ��āA���̖{�������Ȃ�Ɋy�����ǂݕ������Ăق����ł��ˁB�i���{�Ƃ��Ђ�����̃C���^�r���[���j

�w�o�X�� ���ł����x�i�Ђ������`���C���h�j�́A�����Ƃ��o�X�ɏ�荞�ނƂ��납��n�܂�܂��B�s����́u���Ă��ȂƂ���v�B����̋G�߂͏����ĂƂ͐^�t�̊����~�ł����A�o�X�ł��ł������郏�N���N���͕ς��܂���B�y�[�W���߂��邽�тɈڂ�ς���Ă����i�F���y���߂܂��B�o�X�́A�X�P�[�g��A�������A�V���n�Ȃǎ��X�Ɗy�������ȏꏊ��ʂ�߂��Ă����܂����A�u�ł� ���傤�� �ׂ� �Ƃ���v�Ƃ�������B�ʂ����Ăǂ��ɒ����̂ł��傤���B�o�X���i�ނɂ�Ăǂ�ǂ�Z���ɂȂ��Ă����i�F�́A���X�܂Ō��Ă݂�Ƃ����Ȕ���������܂��B

���͂ɂ͏����ĂȂ����Ƃ��A�����ς��G�ŕ`���܂����B�Ⴆ�Γr���ŐႪ�~��n�߂�ł��傤�H�@��ʓI�ȊG�{�Ƃ�������Ă����̂́u�Ⴊ�~���Ă��܂����v�݂����ɏ�������ǁA�l�͊G�ŕ`�����B�����āA�o�X�ɏ���Ă���l�́A���̃y�[�W�ł����ƍ~��Ă����ł��B�Ⴆ�Ύq�ǂ��������ɂӂ�������Ă���ł��傤�H�@���̎q�����́A�r���ł���������Ƃ���������Ă���ƐȂ������ė��́B�����������Ƃ��G�ł킩��B�G�́A�O�����ɒ��߂Ă���ΐV�������������邾�낤�Ǝv���悤�Ȃ��Ƃ�`�����݂܂����B�i�Ԑ��Ȃ���������̃C���^�r���[���j