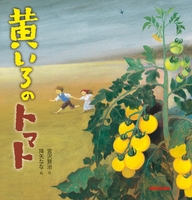

●『黄いろのトマト』、「かあいそう」な結末を描くまでの降矢奈々さんとのやりとり

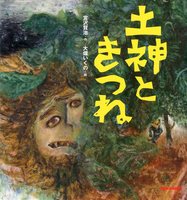

読む者の心の中に、 いい知れぬ愛しさと切なさを残す珠玉の作品を、 スロバキアに暮す画家、 降矢ななが渾身の思いをこめて描き出した。 あたかも一本の映画をみたかのような 深々とした思いに胸をつかまれる作品。 独特の世界観で人気の宮沢賢治の作品。 こどもたちには新鮮な感動を、 大人には一味違う読みごたえのある物語絵本です。

───先日、『黄いろのトマト』の制作エピソードを降矢さんにインタビューした際にも、松田さんのことがお話にでました。完成した絵本には表れない、作家さんと編集者さんとのやりとり、文章から絵を生み出すことの大変さなどとても興味深く感じました。この『黄いろのトマト』は宮沢賢治の中でもあまり知られていない作品だと思いますが、どうして、降矢さんにお願いしようと思ったのですか?

どの作品でも同じですが、物語を何度も読みこんで、その世界観をなるべく映像的にイメージしてみるところからスタートします。例えば『黄いろのトマト』を読んだとき、それはどこか外国のようでした。テント小屋のサーカス、ペムペルやネリという登場人物の名前、蜂雀(=ハチドリ)のいる博物館など、この作品のまとっている空気感には、どことなく日本とは違う…それも、あえて言えば東欧の匂いを感じたんです。降矢さんがスロバキアに住んでおられるからというと短絡的ですが、降矢さんの絵には、素朴な土の匂いと、東欧で吸い込んでおられる洒落た香しい匂いがまさに同居していると感じていました。

───たしかに、日本よりも異国のおはなしのように感じますね。

だれに描いていただくかと考えるときは、当然ながら、その画家の本や作品をできる限り見ます。そこからいろいろ想像し、自分勝手にイメージを膨らませています。降矢さんだったらペムペルをどう描くだろう、サーカステントをどう描くだろう…って。そうしてあるとき自分の中での確信のようなものが見えてきたら、正式な「依頼」という段階になります。とはいえ、賢治の物語がもっている音階と画家のもっている音階とが、結果的にどんな風に共鳴しあうのか、それはだれにもわかりません。始まってみて…、そして終わってみて初めて見えてくる――実にスリリングでわくわくする仕事であり、過程なんです。

───『黄いろのトマト』は蜂雀が語った物語という形態をとっていますが、ラストでトマトを投げつけられる場面がとても衝撃的で、胸に迫りました。

ハッピーエンドにはならない、胸が痛くなるストーリーですよね。「お金」を知らずに自給自足で幸せに暮らしていた幼い兄と妹が、「黄金」だから光るんだと信じて差し出した黄いろのトマトが、手ヒドい形で否定される。牧歌的な無垢な世界は、経済社会という現実の世界に否定されます。でも、そこから私たちが感じることは、お金で得られる幸福だけが本当の幸福なのか…ということです。私たちの幸福とは一体なんなのか…ということを、あまりにも可哀想な容赦のない形であるけれど、賢治は書きたかったのだと感じています。

───絵についてのやりとりはどのように行われるのでしょうか?

賢治の作品を絵本化するということは、いわば、もう一度その物語の深みへと、奥底へと旅をしなくてはならないのだということを身にしみて感じながら仕事をしてきました。ラフのやりとりというのは、画家とともに編集者もその旅をしている作業であると言えます。今回においても、その試行錯誤を経ながら、例えば、ペムペルがトマトを取りに走る場面の絵や、サーカスの番人にトマトを差し出す場面の絵などに、変化がありました。

───トマトを差し出す場面は、この絵本の中で、一番緊張する場面ですよね。

ええ、そうですね。最初に届いたラフのときはペムペルが走っている絵ではなく、トマトをもいでいる絵でした。二回目のラフで走るシーンが描かれ、そのときにも、俯瞰で遠景で描かれたものと、走る音や息づかいまでが聞こえてくるほどにぐっと迫った絵との2案が出てきました。そして決定した絵には、読者をペムペルと共に走らせる力があると私は思います。ペムペルやネリのことを傍観者として眺める立場から一転させて、読者をぐっと物語の中に引きこむ素晴らしい絵です。そうやって懸命に走って取ってきたトマトを、黄金と信じて番人に渡す場面ですが、最初のラフでは、ぺムペルもネリも同じく心配そうな表情をしていました。でもそれは変わりました。ペムペルは確信と不安の混じり合った表情で、妹のネリは、これで大丈夫だと信じて疑わない期待の表情になりました。無垢そのものの妹と、幼いながらも妹を守り現実に対峙する兄。この二つの表情が、この後に起こる悲劇をさらに強く切ないものにしたと思います。そうしたことを降矢さんとさまざまに話し合いながらラフのやりとりがあり、大きく、微かに、決定的に、絵は変化していきました。

───この2人の表情に違いがあるからこそ、黄いろのトマトを投げつけられる場面がより際立って辛く感じるんですね…。インタビューの中で、降矢さんご自身も色の表現にこだわられたと描いていますが、トマトの黄色だけでなく、赤い色彩などがすごく鮮やかで、作品の中に引きこまれていきました。

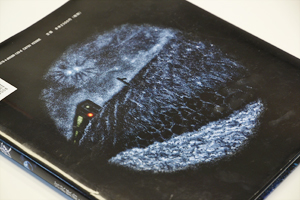

●銀河鉄道の夜と「翳(かげ)り絵」という画法

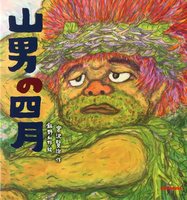

賢治童話を代表する作品。 そしてその絵画化に 50年の時をかけて挑み続けた金井一郎。 その幻想的な独自の画法は、 見る者を銀河へと誘い込む不思議な力を持っている。 まさに決定版!ともいえる傑作が誕生した。 独特の世界観で人気の宮沢賢治の作品。 こどもたちには新鮮な感動を、 大人には一味違う読みごたえのある物語絵本です。

───とはいえ、最新作『銀河鉄道の夜』は一転して、モノトーンの作品ですよね。

たったいま、「賢治の作品には色がたくさん使われている」と言っておきながらね…(笑)。

───『銀河鉄道の夜』をモノトーンの作品で絵本にしたのはどうしてですか?

例えばカラーテレビよりもラジオの方が想像力を刺激することがあるように、情報量が多いことと豊かさとは必ずしもつながるわけではありませんよね。……なんていう理屈はいまだから言っているわけで(笑)、この絵本がモノトーンなのは、金井一郎さんの「銀河鉄道の夜」の絵と出会ってしまったからです。20年以上も前のことでした。そのときの衝撃は忘れられません。その絵は、まさに宇宙や銀河にちらばる星のように、光の粒そのものでできていたんですから。

───金井一郎さんは50年近くにもわたって『銀河鉄道の夜』の絵画制作を続けてらしたとか……。

「翳り絵(かげりえ)」という画法だということですが、その画法とは?

「翳り絵」は『銀河鉄道の夜』を表現するために20代のときに金井さんが生み出した独自の手法です。制作方法は、まず黒いラシャ紙に針で細かく孔(あな)を開けて、光の通り道を作ります。紙は孔の開いた場所が違うものを2枚作り、それぞれをアクリル板に挟みます。それを重ね合わせて下から光を当てると、光の粒が浮かび上がるのですが、孔の場所が違う2枚の紙を通過することで、ふしぎな奥行きと幻想的な画面が生まれるのです。原画は光の粒の集積として現れた状態ですから、絵本という印刷物に落とし込むためには、それを写真撮影したものを使用しました。

───『銀河鉄道の夜』は絵本としては異例の112ページという大作ですが、すべての絵を描きおろしされたのですか?

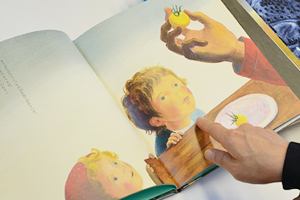

貴重なレイアウトの見本を見せていただきました。

長い作品ですからね。そのくらいのページ数がないと文も絵も納められなかったんです。絵は50点入っています。これまで描かれた絵を生かして、私がまず基本的な全体の構成をしていきました。その上で、最終的には12点ほど新たな絵を描いていただくことになりました。

───表紙の絵や裏表紙の列車が去っていく場面が特に目を引きつけられました。これも描きおろしですか?

表紙は、絵本の中の絵を何枚かデザイン処理で重ね合わせて作っています。賢治の物語にも二重の風景や現実と幻想が重なり合う描写が多いものですから、そうした絵の処理も、賢治作品に似合うものだと感じていますし、デザイナーの高橋雅之さんの力も大きいと思っています。裏表紙の絵は新たに描いてもらったのですが、この絵には金井さんの遊び心があるんですよ。ほら、ここに、赤い色が一箇所あるでしょ?

───本当ですね! 鉄道のテールライトが赤く光っています。これにはどんな意図があるのでしょうか?

宮沢賢治は色彩に関してこだわりのある人でしたし、科学に対しても深い知識を持っている人でした。よく、救急車のサイレンが近づいてくるときと遠ざかるときで音の高さが違うように感じることがありますよね。これを「ドップラー効果」といって、波長のあるものに表れる現象なんですが、光にも「光のドップラー効果」が存在します。急速に近づいてくるものは青く、遠ざかるものは赤く見える効果です。そう思うと、『銀河鉄道の夜』のラストの文章にとても不思議で印象的な「赤」が使われているんです。それは、カムパネルラがいなくなる直前の「向こうの川岸に二本の電信ばしらが丁度両方から腕を組んだように赤い腕木をつらねて立っていました。」という部分。他の賢治作品の中にも、別れの場面に実に巧妙に「赤」の描写が登場するものがあります。そのことを金井さんにお伝えしたら、「じゃあ、僕もここに赤を入れようかな」とおっしゃったんです。裏表紙は、絵本が終わる、物語が去っていく最期の場所ですからね。

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪