でも、わたし生きていくわ

- 訳:

- 柳田邦男

- 出版社:

- 文溪堂

インタビュー

2010.02.10

『砂漠でみつけた一冊の絵本』『大人が絵本に涙する時』など、「大人こそ絵本を」という呼びかけを広く行っており、また近年絵本の翻訳にも力を入れてらっしゃるノンフィクション作家の柳田邦男さん。

柳田さんがこれまで翻訳された絵本の中でも、最も心を揺さぶられた作品の一つだとおっしゃっているのが『でも、わたし生きていくわ』(文溪堂)。訳しながら涙が止まらなかったということですが、一体どんな内容の絵本なのでしょう、そこにはどんなメッセージが込められているのでしょう。

今回、絵本ナビでは柳田邦男さんへのインタビューが実現、仕事場にお伺いしました。

とんでもなくお忙しい日にお邪魔してしまった我々一同に、始まりは少しバタバタしながらも、一度絵本の話になるととても情熱的にメッセージを語ってくださった柳田さん。

子ども達の「心の成長」について、「いのち」について、真摯な言葉の数々に思わずこちらが涙してしまうシーンも・・・。

その深く温かいメッセージをじっくりと味わってください。

出版社からの内容紹介

両親の死で、7歳のネリーは幼い弟妹と別れて引き取られる。

そこで温かく迎えられ、週末には3人一緒に過ごせるようになるが…。

両親を亡くした幼い3人姉弟に周囲は温かい。

しかし、優しさに触れれば触れるほど、何かの瞬間に甦る喪失感は深くなってしまう。

その悲しみを乗りこえた時、人は大きく成長します。柳田邦男氏、渾身の翻訳絵本第3弾。

ある日突然、幼い3人のきょうだいを襲った両親の事故死。今の時代は、どんな悲運が子どもたちの身に降りかかるかわからないほど厳しい。そうでなくても、ストレスの多い社会のなかで、自分を肯定的にとらえられないで、生きる力を失くしている子が少なくない。子どもたちに「生きなおす力」を芽生えされるものは、何か。子どもは本来、つらく悲しいことがあっても、抱きしめられるようなやさしさの支えがあれば、笑顔をとりもどせる。

10歳で父を亡くした私の経験から、切にそう思う。しかも、こんな悲しみのない家庭や社会をつくろうと、子どもながらに、未来をひらく生き方を考えるようにさえなるのだ。この絵本の主人公ネリーが最後に窓辺で遠くを見つめるまなざしに秘められたメッセージを読みとってほしい。

─── 柳田邦男(本書帯文より)

この人にインタビューしました

1936年生まれ。ノンフィクション作家。現代人の「いのちの危機」「心の危機」をテーマにドキュメントや評論を執筆する傍ら、心の再生のために「大人こそ絵本を」のキャンペーンを展開。エッセイ集『砂漠でみつけた一冊の絵本』(岩波書店)『大人が絵本に涙する時』(平凡社)『みんな、絵本から』(講談社)や、翻訳絵本『エリカ 奇跡のいのち』『ヤクーバとライオン』(ともに講談社)、『だいじょうぶだよ、ゾウさん』『くもをおいかけてごらん、ピープー』『でも、わたし生きていくわ』(ともに文溪堂)などで、子どもの心の発達についてのメッセージを発信し続けている。

───突然の両親の死というショッキングな出来事で始まる『でも、わたし生きていくわ』。この絵本に最初に出合われた時の印象を教えて頂けますか?

以前、文溪堂の『だいじょうぶだよ、ゾウさん』と『くもをおいかけてごらん、ピープー』というローレンス・ブルギニョンさんの作品を訳したんです。その2冊を出しているベルギーの出版社から出ているって事でこの絵本にも出合ったんです。

僕は絵本を読む時に、そこに心を動かす決定的な言葉なりシーンなりがあると「これはどうしても訳したい」っていう気持ちになるんです。この作品は、子どもの心が一段階成長したり、あるいは何かに気づいたりする、そこのところがすごくよく描かれている。子どもの心っていうのは、なんとなく漫然と1日ずつ大人になっていくんじゃなくて、何か出来事とか出会いとか言葉とか、そういうものに遭遇することによって、階段をぽんっと2段ぐらい上がるような形で成長するんだと思うんですよね。そういう心の成長なり発達なりが、見事に描かれている。そういう場面があると、この絵本作家の伝えたいことっていうのがズシーンと胸に響いてくる。それで訳したくなるんだ。

出版社からの内容紹介

年老いたゾウは自分の死期を悟るが,一緒に暮らしていたネズミはそれを受け入れられない。

しかし幾つもの季節を重ねるうちにネズミも成長して…。

想像してみてください。だいじな愛するひとがあの世にいってしまうことを。だれでも、すぐには受け入れられないでしょう。しかし、月日がすぎていくなかで、ひとはいつしか、つらく悲しい別れでも、それを受けいれられるように心が成長するのです。幼いネズミくんは年老いたゾウさんに、「いっちゃいやだ」といいます。しかし、弱ってきたゾウさんを一生懸命ケアするうちに、心が成長して、ゾウさんがゾウの国に渡るつり橋を修理してあげます。そして、「こわがらないで」といって見送るのです。ゾウさんは「だいじょうぶ」といって、渡っていきました。

この物語は、著者が幼いころから死について話してくれた祖母との別れの体験をもとに書いたそうです。いまの時代、家族の病気や死について、子どもは会話の輪のなかにいれてもらえないため、一生のなかでとてもだいじな死について学び、心を成長させる機会を失っています。この絵本は大人にも子どもにもだいじなことを語りかけているかと思います。

─── 柳田邦男(本書帯文より)

出版社からの内容紹介

おなかのポケットから出てこない赤ちゃんカンガルー、ピープーに、お母さんは、外の世界の素晴らしさを色々と

語りきかせますが……。外への一歩をためらう子どもの気持ちを優しく汲みつつ、自然にひとり立ちを促す温かい絵本。

読後、子どもをぎゅっと抱きしめたくなるような絵本です。

赤ちゃんがはじめてよちよち歩きはじめる。やがてお母さんから、はなれて遊べるようになる。子どもにとって、こういう成長のステップは、大人にたとえるなら、高さ5メートルの棒高跳びに挑戦するに等しいくらいの大冒険です。それだけになかなかそういうステップを踏めない子もいます。

この絵本のカンガルーのお母さんは、なんと賢いことでしょう。わが子がおなかのポケットの温もりの中からなかなか出ようとしなくても、あせったりしません。やさしく言葉をかけて、ポケットから出て、大地に立つように誘います。

幼い子に限らず、子どもをひとり立ちさせる愛のある育て方とはこういうことなのだと気づかせてくれます。なにごとにつけ、「はやく、はやく」とせかせかしがちないまの時代に、とても大切なことを語りかけてくれる絵本だと思って翻訳しました。

─── 柳田邦男(本書帯文より)

───まず作家のメッセージを感じ、それをどう表現するかという事なんですね。

そう、それがとても大事なことで。『でも、わたし生きてくわ』の主人公ネリーは両親が亡くなってしまうという大変ショッキングな不幸に出合う。しかも幼い弟、妹がいる。そういう中で長女であるネリー、まだ7歳で、大変な経験だと思うんですよね。だけど、そのネリーを支えて再生させたものは何なのか。再生させるところまでネリーの気持ちを持ち上げていった結果何が生まれるのか、それがこの絵本で語りたいところなわけです。

それがもっとも象徴的に語られてるシーンというのがここ。

ときどき、夜になると、あの事件がおきるまえの日々のことを思いうかべるわ。

パパやママがいまもいたら、どんな毎日になってるだろう。

思わず涙があふれるけれど、そのうちねむってしまう。

悲しみは消えないけれど、いま、わたしは、しあわせ

この、思わず涙があふれ、だけど眠っちゃうっていうの、本当に子どもらしいと思うのね。大人だったらもう夜を徹して、まんじりともしないで泣き明かすようなところが、子どもだから寝ちゃうの。寝ちゃうからって悲しみがなくなるわけじゃなくって、消えない。でも、幸せって言って・・・この矛盾ね。矛盾は矛盾じゃないんですよね。子どもであれ大人であれ、人間の心っていうのは対立するような感情なり矛盾するような感情が同時にあるのが自然な姿で。

そういう喪失体験があったときに、悲しいし、ショックも受ける。だけれどね、子どもっていうのはものすごい順応能力があって、まわりが優しく支えてくれると、すぐに遊んだり、歌ったりできるようになるのね。だから、「悲しみは消えないけど幸せ」と言えるほど前向きに生きられるまで持ち上げていくということが、真の癒しであり、子どものケアにとってはとっても大事なこと。そのことをここでは端的に表しているんです。

───この絵本の中でとても印象的だったのが、ネリーを取り巻くまわりの人達の優しさです。

そうですね。ここの親戚のおじさん、おばさん達がものすごく優しいし、クラスメートもとっても心配して。時には「優しすぎて変に感じるときがある」なんて言ったりしてね、ここの表現はすごくおもしろいよね。こういう風にまわりのみんなが支える。「しっかりしなさい」とか「頑張れ」とかって言うんじゃなくて、本当に優しく、その子なりに生きられるように支える、それが条件なのね。その結果、悲しいのだけれど毎日が生きられる、明日も生きられると言えるようになるんです。

───そして生まれたものというのは……。

最後のシーンでネリーは、窓辺で遠くを見ながら、自分が大人になったら、窓やドアがたくさんあって、どんな子でも入って来られるそういう家をつくりたい、大きい子でも小さい子でも誰でも入ってきて「私の家族よ」って言って抱きしめてあげるの、と思いをめぐらせるんです。これはすごいことですよね。

自分自身が親がいなくなって、そして親戚に預けられた。だけど、おばさんもおじさんも自分の子として扱ってくれる。単に、義理で預かってるんじゃなくて。

例えばここの場面、髪の毛を自分で切って、とんでもないざんばら髪になっちゃっておばさんに怒られる。その時に泣いて「ママー」って言ってね、おばさんじゃなくて自分の死んだママに対して「ママー」って言っちゃったんだよね。そしたら、おばさんが怒っちゃうわけ。「なんでママに助けをもとめるの?私がママよ」って言ってね。「もうあなたは私の子よ」って言って抱きしめてくれるんだよね。

そのぐらいの支えがあるから幸せって言える。その経験があるから、自分が今度、大人になったらおばさんの様にどんな子でも受け入れて自分で育てるって言う。そういうような開かれた家庭、血のつながりじゃない、幼い子は万人の子なんだって、そういう意識につながっていく。

それを生み出すものっていうのは、落ち込んだり悲しんだりしてる子どもが、そこで閉じこもらないで開かれた心になるように支えてやる、ってこと。ここでの「おまえはもう私の子なのよ」っていう支え方っていうのが結局その子の人生を決めちゃうわけですよね。悲しみを乗り越えて、そして自分の人生を切り開いていくような強い心を持てる、それがこの子にとっての決定的な成長になる。恐らく、階段でいえば3段も4段も一気に上がるようなものだと思うんですけどね。

そういうようなことがすごくよく描かれているんです。

───今のお話を聞いていて、子どもが成長していく瞬間を見るっていうのが、大人にとってはすごい心を動かされる、揺さぶられる瞬間なんだっていうことに気付かされました。

ええ。だから、もう、これね、訳しながら何回涙が出ちゃったか。

(絵本の中の)「訳者のことば」にも書いたけど、今の子って自己肯定感を持ってない子や自尊感情の持てない子がすごく多い。3割位いるっていうね。そういう時代に、この絵本を子どもたちに読んでほしいと同時に大人たちに読んでほしい。自己肯定感を持てない子のお尻たたいたって駄目なんですよね。「しっかりしろ」って言っても駄目なんです。その前に自分自身が本当に目覚めていくような優しい包み方、そういう中から再出発できるんだよってね。

───『でも、わたし生きていくわ』というのは少女ネリーの強い意志を感じる、印象的なタイトルですね。また、表紙の絵にもこだわられたと聞いています。

原題はフランス語なんですけども、英語だと『Since that day』、つまり、お父さん、お母さんが突然居なくなっちゃった日以後の話って。なんか小説的タイトルですよね。

自己肯定感の持てない子どもたちへのメッセージとして、生きるっていうこと、どんなつらいことがあっても生きるっていうこと、それを伝えたいっていう気持ちで、こういうタイトルにしたんです。

僕自身が小学校の4年の時、終戦の翌年ですけれど、父親が亡くなって、貧困になって、そして兄弟が多かった。当時の家族ですから。もうみんなティーンエイジャー時代から自分で働く、働かなきゃ食えないっていう、そういう中で生きて。だから僕は苦労することとか境遇が恵まれないってことは、むしろプラスに評価するように人生観が持てたんですよね。それをばねにして生きていく。そういう僕自身の背景もあって、人間って本当に強くなるなり、あるいは自分の人生を開いていくっていうのは、逆境のほうがむしろいいんだっていうぐらいの気持ちでこの本をすすめたいと思って。

実は表紙もね、この絵がいいと思って直前で変えてもらったんですよ。日本には表紙カバーというのがあるからね、こういう形で実現できたんです。このネリーの顔、この目がね、未来を見つめる目がいいんです。どうしてこれだけの悲劇から、こんなに未来を見詰める目が生まれてくるかっていう、象徴的な顔なんだ。生き生きとしてさ、「わたし生きていく」っていう、決意がここに表明されてる。

───『わたし、生きていくわ』という作品には「死別」というをテーマが含まれていますね。他にも「死」や「いのち」というものをテーマにした絵本というのがあります。自分自身、それらを読む事によって様々な事を考えさせられたりしています。それで、大人というのは自分の意思で読む事ができると思うんですけど、子どもたちにこの様なテーマの絵本をどのようなタイミングで読んでほしいかとか、どういう触れ合い方をしてもらいたいというのがあれば一番お伺いしてみたかったのですが。

ええ。あのね、僕は非常にショックを受けた場面があるんです。

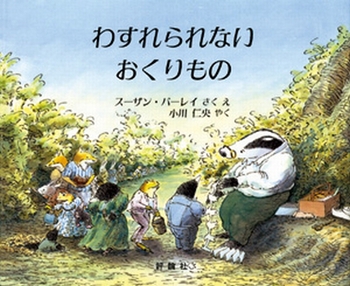

ある絵本原画展で、その会場の前にいっぱい絵本が並んでいてね。その中にイギリスのスーザン・バーレイの『わすれられないおくりもの』(小川仁央・訳 評論社)っていう絵本があって。それを子どもが手に取って、興味を引かれて読み出していたのね。それで「これ、欲しい」って言ったんです。小学校の1年生か2年生ぐらいの男の子だったかな。そしたら、お母さんがね「それ、嫌い」って言ったの。「だって、死んじゃうんでしょう」って……。僕は、そのシーンを見ててすっごいショックだったのね。このお母さん、誰のために絵本考えてるんだろう、何だろうってね。「死んじゃうんでしょう、そんなのいや、嫌い」って。もう僕はがっくり来たんだけどね。

僕のエッセイの中でも書いているんだけど、『わすれられないおくりもの』っていうのは、細谷亮太先生(聖路加国際病院副院長 小児総合医療センター長)の病院に入院された2歳半の子が亡くなった時に、細谷先生がそのお姉ちゃん、お兄ちゃんに読んで聞かせてあげたそうなんです。そしたら今まで弟の死を理解できなかったお兄ちゃんとお姉ちゃんがね、しっかりそこで涙を流して看取ってお別れもできたって言うんです。それだけじゃなくてね。その時小学校に上がる直前、6歳だったお兄ちゃんが、弟を失った体験、その絵本を読んでもらって涙を流した体験っていうのをずーっと誰にもしゃべっていなかったの。

ところが5年後、5年生になって本当にしゃべってもいいような気心の通じる友達に出会えたので、初めて話したそうなんです。そうしたら、友達が涙を流してくれたって言うのね。で、話して良かったと思った。自分も弟のことを1日も忘れたことないし、あの絵本を思い出すと悲しくて涙が出るって。それは、彼にとってはものすごく大事な心の成長につながったわけですよ。ただ漫然と弟がいなくなっちゃった、死んじゃった、そして月日の中で忘れていくっていうんじゃなくて、細谷先生がそれを読んだことによってものすごく深く刻まれて。

絵本ではアナグマさんが年をとってあの世へ行ってしまうのだけれど、みんな忘れない、心の中では生きてるっていう構造を彼もそこで気付いたわけですね。それを胸に刻んでるから5年経ってもいまだに毎日「(弟が)天使の姿で現れる」って言うんですよね。だから、そういう別れとか死別っていうのも、子どもにとっては大事な経験だし、ある意味では一番大事な心の成長につながる経験なんじゃないかと思うんですね。

みどころ

賢くて、いつもみんなの頼りにされているアナグマ。大変歳をとっていて、知らないことはないというぐらい物知りです。だからこそ、自分が死ぬのがそう遠くはないことも、知っていたのです。

アナグマは死ぬのを恐れてはいません。だけど、残していく友だちの事が気がかりです。みんなへの手紙を書き残したその夜、アナグマは不思議な、そして素晴らしい夢を見たのでした……。

年齢を重ね、経験が増えていくと、「死」というものが、残された人のものであるという事がよくわかっていきます。そして、もちろん「死の悲しみ」は解説できることなんかじゃない、ということも。

この絵本では、残していく者と残されていく者を、前半と後半に分けてしっかりと丁寧に描き、誰の心にも届くように優しく繊細に語りかけてくれています。死を迎えるということは、どういうことなのか。亡くなった人とどう向き合っていけばいいのか。正解なんてないからこそ、それぞれの立場から好きなように読み解くことができるのです。子どもたちにとっても、です。

『わすれられないおくりもの』がロングセラーとして読み継がれている理由は、「アナグマの死」を通して、愛情や友情、知恵を引き継いでいくことの大切さ、そしてそれぞれの生き方までを考えさせてくれるような、その静かな語りかけの魅力なのかもしれません。それでも、この絵本が、悲しみを乗り越える、ひとつの「きっかけ」となってくれたなら嬉しいです。

別れや死別、というのをテーマにした絵本というのは確かに悲しい話ですよね。

小学生の男の子でね、悲しい場面が出てくるととにかく泣いて先が読めなくなっちゃう、という子がいたんです。『だいじょうぶだよ、ゾウさん』とか、他の幾つかのそういう別れの場面のある絵本だとか。だからそういう本を読ませられないって言って親御さんは頭を抱えてるんだけど、僕はそれはそれでいいと思っているんです。きっとその子は感性がものすごく鋭いんだろうと。人の10倍ぐらい感じて、読めなくなるぐらい悲しくなっちゃうんだと思うけれど、いつかね、そういうのを乗り越えられる日が来るから。

ただ「この子は泣いちゃうからこの本は読ませない」というのはやめたほうがいいです。むしろ、強制的に読ませないとか、無理に読ませるとかってそんなことじゃなくて、自然に段々そういうものを受け入れていくようにね。感性が鋭くて先が読めないぐらいだった子が、それを受け入れられるようになった時っていうのはすごい心の成長になるわけだからね、とても大事な経験になるはずだと。

そういう目で接したほうがいいんじゃないの?って言ってあげたんですけどね。

───読みきかせている方が泣いてしまうかもしれません。

読み聞かせっていうのは絵本にとっては不可欠で、買って与えるだけじゃ絵本にならない。やっぱり、親が肉声で感情込めてやるのよ。読み方っていうのは自己流でいいと思うんですね。あまり感情を込めずに穏やかに読むといいって言われている事もあるけど、僕はそう思わないんだな。親子っていうのは感情を共有することが大事で、だからお母さんが泣けばいいんですよ、一緒になって。「あ、お母さんも泣いてる」とか「お父さんも泣いてる」とかって。それでいいんだろうと思うんですよね。

『だいじょうぶだよ、ゾウさん』を学校で担任の先生が読み聞かせしたらね、途中で先生が泣いて行き詰っちゃったらしいの。そしたら、クラス中にどよめきが起こったって。子どもにとって、先生が読み聞かせしながら泣いちゃって言葉が続かなくなる、っていうのはすごいショッキングな経験だと思うんですよね。それでいいんだと思うの。「ああ、先生も泣くんだ」って。その中から、自分の心が、感性なり感情なりが、非常にきめ細かく育っていくんだと思うの。

───今までも様々な絵本を翻訳されてきた柳田さんですが、それぞれの作品の最後に必ず「訳者のことば」というのが記されていますよね。どの様に翻訳する絵本を選ばれるのでしょうか?

ただ漫然と絵本なら何でもいい、楽しければいいとかじゃなくって、僕が訳すってなんだろうってなって考えるんです。

僕は絵本作家でもないし児童文学者でもない。だけれど、今の日本の状況を見ていて、子どもたちの成育環境っていうのは本当に劣悪だと思うのね。親子の肉体的な接触、スキンシップ、そういうものが非常に希薄になっている。核家族化が進む中、マンションの中で子どもが孤立している。あるいは、母子が孤立している。そういう状況下で、子どもの心っていうものの成長が怪しくなってきて、ゆがみやすくなってきてる。それが僕が時代を見詰めたり、世の中の事件を見たり、あるいは時代の変化を見てると、もうすごく深刻な問題だなあって思ってるわけですよね。そっちから、絵本にアプローチしているんです。

もう1つのアプローチとして、大人自身の心に潤いを取り戻さないといけないという思いがある。大人自身の心が枯れてるから、非常に索漠としてる。よくいわれるようにお金と物に振り回されてるみたいな。もうちょっと踏みとどまって自分を見つめてみましょう、と。あるいは、中高年になって病気をしたりとか、人生思うようにいかなくなったりした時にもう一度「生きるってなんだろう」とか「大事なものはなんだろう」とか考える上で、絵本っていうのは意外に普遍的なものを教えてくれる。気づかせてくれる。そういうアプローチと、僕には2つあるんですね。

そういう意識があるから、この絵本は何を伝えたいんだろうかと考え、その伝えたいテーマなり、エピソードなりが僕の問題意識にピンと来るものに限定してるんです。編集者から作品を持ち込まれたり相談される事は多いのですが、お断りする例も多いんです。で、ピンっとくるものがあると「あ、これは訳したい」と思う。

───大きなきっかけとなった作品の一つが『エリカ 奇跡のいのち』なのだとか。

僕は翻訳を始めて7〜8年になりますけれど、その最初の頃、講談社で『エリカ 奇跡のいのち』っていう絵本を訳したんです。

第2次世界大戦中のドイツで、収容所に向かう列車の窓からせめてこの子だけはと投げ捨てられた赤ちゃんが、農家の優しい女性に拾われて奇跡的に助かったというお話です。

<お母さまは、じぶんは「死」にむかいながら、わたしを「生」にむかってなげたのです。>という原文を読んだ時、ぼくは震えるような思いがしたんです。子育てがいいかげんになってる今の時代だからこそ、もう一度生きるか死ぬかの原点に戻って、子どもに対してどういう向き合い方をしなければいけないか考える。こんな強烈なメッセージはないと思って、それで「訳しましょう!」って言ったんです。

そのとき一番苦労したのは、今はもう自分で孫もいるような主人公エリカという女性が、旅行中だったアメリカの女性に顔も知らない実の母の気持ちを推測しながら話をする。その綿々とつながる言葉ね。これをどう訳すかっていう文体が、おそらくこの絵本の成否を分けるだろうと。母の愛のすごさというものが伝えられれば、時代を超えて伝わっていくに違いないと。

この絵本を訳してから、日本の親たちや子どもたちに「これは今伝えたい」というものがある作品に限定していこうと思ったんです。

───「伝えたい」という意識を持って絵本の翻訳をされるのでしょうか?

『だいじょうぶだよ、ゾウさん』でもね、すごく意識的に原文直訳じゃなく、僕の言葉で訳しているんです。

<ネズミはいまや心の成長をし、前のように怖がらなくなっていました。>

ここは原文にはないって言ってもいいような訳なんです。だけど、絵本の言葉っていうのは、ものすごく省略した、いわば研ぎ澄まされたエッセンスといっていいわけで、それを日本語に置き換える時には、言葉の背景にある作家の思想なり、あるいは作家が伝えようとしたものを読み取って、じゃあそれはどのような文体や言葉にしたら読者に伝わるかっていう、そういう考え方をしないと、いい翻訳にならないんですよね。

この作品で大事なのは「心の成熟や成長とかっていうものは時間経過の中で生まれてくる」、そこが描かれているということ。そうすると、心の成長という問題が別れの場面でとても大事になる。それをどういうふうに表現したらいいか。どの瞬間に言ったらいいかっていうのを考えて、翻訳したんです。

もう一つは、旅立つゾウさんが心置きなくつり橋を渡っていく、つまり死を受容し、人生に納得して、何も恐れや不安がないということ。そのつり橋が壊れていたんでは、痛みや苦しみで、本当に人格を失うようなことになる。それを直すっていうことは、言うならば緩和ケアをするわけですよね。痛みも苦しみも不安もなく渡っていけると。その時に、いったいゾウさんの心模様なり、見送る者の心模様というのはどんな言葉だろうかと。

原文では「fine」という言葉を使ってるんですよね。「fine」って何なんだってね。「いい橋つくってありがとう」って、そう言ってるんじゃないんだよね。要するに旅立ちというものの全体、つまり不安や恐れもなくあの世に行ける、そしてあの世へ行っても、そこには安心立命の地があるという、この全体を指して言ってるわけね。それを子どもにも分かる一語で表現したら何だろうかって、考えて、考えて、考えて、1カ月考えて。「だいじょうぶ」っていう言葉にしたんです。

最後にゾウは振り向いて答える「こわくなんかないよ。だいじょうぶ」、こう言ってるんだよね。

───昨年には『でも、わたし生きていくわ』も含めて4冊も翻訳されているんですよね。それぞれの作品の、翻訳者から見たみどころというのを教えて頂けますか。

ええ、それはもうさっき言いましたように、私自身の問題意識やテーマ意識にぴたっと来る、そういう本がたまたまあってね、4冊も抱えちゃって。

それぞれ絵本の山場というか、メッセージを発している大事な場面というのが、一つか二つかあるんですね。そこをしっかり押さえて翻訳していくんです。

例えば「もったいない」運動で知られるようになったケニアのマータイさんの伝記絵本『その手に一本の苗木を』で言うと2箇所あるんですね。

1つは、若き日にアメリカに留学したマータイさんがシスターである教師から「自分のことだけをかんがえるのではなく、もっと大きな世界のことを考えなさい」と教えられた。アフリカのケニアの農村地帯からアメリカへ行って、キリスト教的な世界の一つの人生観というものに触れたということは、大きなインパクトだったと思うんですね。それがマータイさんの一生を決めることになる。だから、それをケニアという国でどう生かすかという姿勢がはっきりとできるんですね。

それと同時に、留守にしていた5年の間でケニアの国土がガラッと変わっていた。商業農業が入って来て、古典的な自然の森や作物を大事に育てていたというものが大量生産で一面森が切り払われている。砂漠化し、貧困と健康被害が広がっている。その様変わりを見て、マータイさんが意を決して植樹運動を始める。グリーンベルト運動を女性達に呼びかけるんです。最初は失敗してなかなかうまくいかないのだけれど、マータイさんはひるまずにやる。第二の山場っていうのが、失敗してもくじけないで続けるという、継続は力なりっていうこと、それがきちっと描かれてるんだよね。

タイトルとして非常にヒントになったのは、刑務所や軍隊に行ったりまでして植樹をキャンペーンした時に、その兵士たちに「あなたたちは両手でこう銃を持ってる。何を守るんですか?」と呼びかける。「風が吹き雨が降るとこの国の大地が失われていく。銃は右手に持ち、左手に1本の苗木を持ちなさい。」って説くんです。これが一番タイトルにアピールするだろうと思って。軍隊相手っていうよりは、すべての人、仕事をする人でも誰でもいい、とにかく右手で仕事をし、左手に1本の苗木を持ちなさいって、そういう意味でこのタイトルを僕がつくったんですよ。原題は『Planting the trees of Kenya』(ケニアに木を植える)って言うんですけどね。

戦乱の瓦礫の中で暮らす少年が主人公の『少年の木 希望のものがたり』は何を描いているのか。この瓦礫の中にあっても、小さな植物の芽、あるいは命の芽に対して水やりをする。空き缶にたまった雨水で。この少年のピュアな気持ち、感性、大切さみたいなもの、そこからすべて再生のエネルギーが出てくるんだっていうことが、この本の中で一番大事だと思うんですね。

だから「しっかり飲んでね」っていう言葉、これがとても大事だったんですね。この「しっかり」っていう言葉、ずいぶん翻訳で考えたんですけどね。

それともう一つは、いったん育ったブドウ園がまた兵隊に引き抜かれちゃう。そのときの涙ね。くじけそうになる涙。でも次の年、再び大自然の力で芽が出てきたときに、希望を取り戻してブドウ園をつくっていくんです。マータイさんと同じですね、失敗しても立ち上がる、というこの2つ。命に対する本当にピュアな感性、そこからすべてが始まるということと、挫折しても立ち上がるっていうこと。ドストエフスキーの言葉で「1人の子どもの涙は地球より重い」って言葉がありますけれど、本当にこういう涙を流した少年がもう一度立ち上がるっていう、その大切さっていうのをよく描いてるなと思うんです。

それから、特殊な表現で言葉のない絵本『やめて!』。原書は『NO!』です。

暴力なり嫌なことに対して「嫌だ」と言える。単に自分が身を引く「嫌だ」じゃなくて、はっきり「やめろ」という能動的な拒否、戦争や弾圧で委縮した国家に対して「やめて!」と言うこと、それが世界を変えるんだということ。それを非常にシンボリックに表現している。

不良少年になぐられそうになった幼い少年が叫ぶ「やめて!」、その瞬間から世界が一変している。この不良少年も一瞬びっくりして殴れなくなっちゃう。秘密警察は穏やかな市民を守る立場に変わり、そして兵隊たちは弾圧じゃなくプレゼントを持ってくる。戦車は破壊ではなくて農耕の手助けをする。飛行機は爆弾じゃなくてプレゼントを落としていく。しかも、それが不良少年と二人仲良く一緒になって遊べるよう自転車で。そういうように世界が変わるっていうこと。そのためには、とにかく暴力、戦争をやめるという、その意思表示が大事なんだっていうメッセージを、これほど強烈なイメージで語った絵本はこれまでになかったんじゃないかと思う。

これは一昨年になるけど、講談社から「ヤクーバとライオン(1)勇気」「ヤクーバとライオン(2)信頼」っていう2冊を訳しました。絵の構成として、モノクロで非常に空白の多いユニークな絵本ですね。

これも、暴力に対してはっきりと拒否する。非常に大事なのは、意思表示の大切さ。手負い傷のライオンと向き合ったとき、「本当の人間の気高さって何か」「人間の精神性って何か」ていうことをライオンが語りかけてくる。そこで少年が気付いて、そのライオンの命を奪うことをやめる。つまり、自分の名誉のために相手を殺すというようなことをやめるっていう、暴力否定の表現。

その背景には更に「本当の勇気ってなんだろうか。相手を倒すことだけ、それが勇気なのか。自分が強くなることだけが勇気なのか。本当の強さっていうのは、それは踏みとどまるところではないか」と、哲学的な問いをしてるんですね。

その中の「おまえには2つの道がある。」という一文は、僕が付け足した言葉なんです。殺すことを勇気とする立場と、自分は村八分になっても殺さないという真の勇気と、これをはっきりと読者に分かってほしい。そのために、ここで文脈をいったん止めて、メッセージ性を強くしたんです。原書でもこのライオンの言葉だけのページをつくってるんですね、相当意図的に。それを生かす為にもこういう訳し方をしたんです。

これね、僕は喜んでいいのか、小学校で道徳の時間でこれ使ってるそうなの。先生は道徳の時間はいい意味で使ってくれてるんだなっていうことで、僕は感謝してるんだけれど、それはそれでいいと思うんですよ。だから、道徳なり、あるいはいわゆる自由時間なり、そういうとこで使って。そうするとね、やっぱりいじめた側に入ってた子どもが気付くと思うんですよね。

翻訳した絵本作品全体を通して、どうしてこういうものが僕の視野に入ってくるか。

幼少期から少年期に至る中で、子どもはそれぞれ発達段階がある。最初は親離れ、乳離れをしていき始める。そして自分で歩き出す。その次には今度は知的興味、好奇心が出てくる。それに対してどういうふうに応えていくか。他者に対して優しさとか、思いやりの気持ちを持つとか、本当の勇気とはなんだろうか、とか。例えばいじめという問題が起こったときに、いじめるグループに入っていれば自分の身は守れるけれど、必ず犠牲になる者が居る。そのときに、自分はどっちに属するのかみたいな、そういうことを問い掛ける。暴力否定なり、他者を犠牲にして自分だけがっていうのを否定していく、そういうのは本当の意味で人格形成の一番大事なところに行くわけですよ。

僕の翻訳した絵本を全部並べるとね、成長段階のステージにそれぞれ全部合うようになってるんです。文溪堂で出した『くもをおいかけてごらん、ピープー』なんてね、子どもが最初に地面に足を付けて歩き出すときを描いていて、それが象徴的に自立への第一歩。それに始まって今ね、訳した本が14冊になったかな。14冊並べると、全部こう一列に並ぶ。最後にはこの死別というものにどういうふうに向き合うかっていくかという『だいじょうぶだよ、ゾウさん』があるんですね。

───今後もピンっとくる絵本があれば?

はい、翻訳したいと思っています。今も色々とね、検討中です。

絵本の紹介や、絵本の翻訳の他にも、絵本普及活動の為に様々な活動をされている柳田さん。そのほんの一部をご紹介します。

子ども達の「ノーケイタイ、ノーゲーム、ノーテレビ」を呼びかけながら、一方で絵本「読み聞かせ」が子ども達の心の成長をいかに促してくれるかというのを

<絵本「読み聞かせ」のすごい力10か条>と、明確にあげています。

子育てに悩んでいる方、共働きで一緒にいる時間が少ない母親にとっても、とても心強いメッセージとして受け取ることができるのです。

絵本の普及活動の為には、自治体や教育委員会や学校などにも具体的にどんどん働きかけていくという柳田さん。大きく反応してくれる所も少なくないそうです。

例えば、福島県の矢祭町という所では、町をあげて絵本キャンペーンというのをやっているのだそう。去年の12月には第1回矢祭町絵本大賞というのを作って全国から手作り絵本を募集、「子ども読書の街・ふるさと人づくり」という大会が開催されたのだそうです。「とても素晴らしい作品が集まったんですよ。」と嬉しそうに語られる柳田さん。表彰式にも出席されて、作品を読み上げたり、子ども達と語りあったりされたそうです。

更に、読書推進活動が盛んな荒川区でも「柳田邦男絵本大賞」なるものが創設され、柳田さん宛の手紙という形で絵本の感想文を全国から募集したそうです。「子ども達の感想文に感動しちゃいましたね。」と柳田さん。「今度は僕の希望でね、受賞した最優秀と優秀の子どもたちに壇上に上がってもらって、僕と対話をしようという、そういう場をつくることにしたんです。」と今後の展望も語ってくださいました。

小児がんの子ども達のサマーキャンプの10年間の記録を撮った映画。伊勢真一監督。

自主映画で最初は一日だけのロードショーだったところを、細谷先生や柳田さんの働きかけもあって各地で上映されるようになったのだそう。

その他にも様々な取り組みに積極的に参加されていて、本当にパワーにあふれている柳田邦男さんなのです。長い時間ありがとうございました!

<取材を終えて>

本文では紹介しきれないほど、絵本と子ども達にまつわる沢山の興味深いお話を、熱く丁寧に沢山語ってくださいました。特に、ノンフィクション作家である柳田さんらしく、事例を沢山交えて話してくださり、その説得力にただただ頷いてしまう取材陣なのでした。

私達にできることと言うと、その一つ一つの真摯なメッセージを真正面からきちっと受けとめていくという事なのかもしれません。

でも……絵本の面白さについて語る時の、子ども達の素晴らしさについて語る時の、柳田さんの心底嬉しそうで優しい笑顔は私の心の中に大切にしまっておこうと思います。

(絵本ナビ編集長・磯崎)